せん妄ってなに?どんな評価するの?

せん妄の患者さんには、どんなアプローチがあるの?

せん妄は、患者さんの身体精神評価を正しく行えないだけでなく、

ADL能力も大きく変動するため予後予測が難しくなります。

せん妄は治療が遅れると、死亡や院内感染、肺炎リスクが高まります。

そのため、患者さんと関わってる時間が長いリハビリがせん妄を見逃さず、評価アプローチすることが大切です。

この記事では、アプローチのポイントとなるせん妄のリスク因子や臨床で活用しやすい評価方法を紹介します。

また、エビデンスのあるアプローチHELP介入についてまとめています。

結論として、

- せん妄のリスク因子には患者因子と医療関連因子がある

- せん妄評価は3D-CAMと4ATが簡単で短時間に実施できる

- せん妄のアプローチはリハビリが関われる範囲が大きい

- せん妄のリスクとアプローチのポイントがわかる

- せん妄の評価方法と臨床での活用がわかる

- せん妄へのアプローチHELPプログラムがわかる

せん妄の原因は患者由来と医療由来がある

せん妄を引き起こすリスク因子を理解すると、

ハイリスク患者の判断や発症予防に役立つので押さえておきましょう。

せん妄リスク因子は、患者特性が関わる患者因子と疾患や入院が関わる医療関連因子があります。

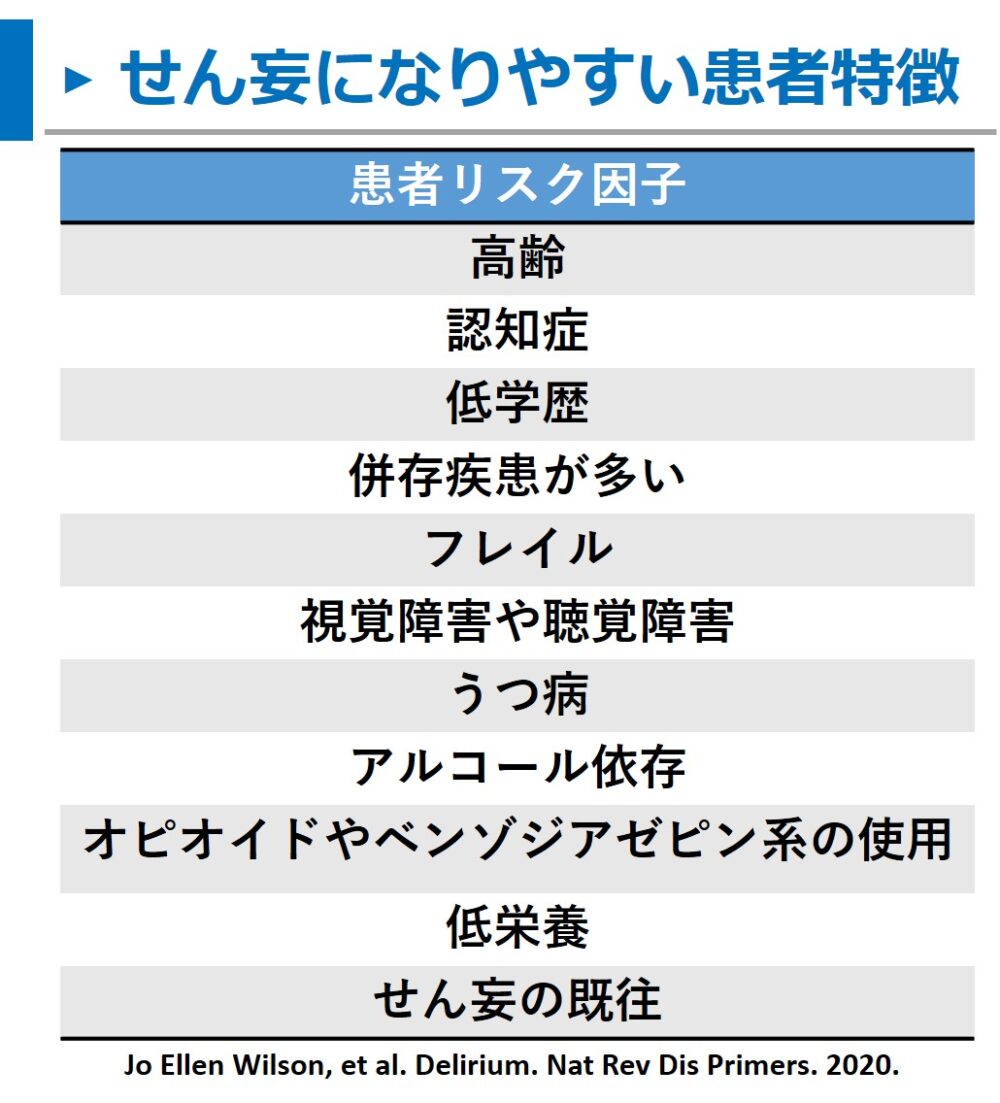

せん妄になりやすい患者特徴について、Wilsonらが2020年に系統的レビューで以下のように報告されています。

- 高齢

- 認知症

- 低学歴

- 心疾患や腎疾患などの併存疾患が多い

- 視覚障害や聴覚障害

- うつ病

- アルコール依存

- オピオイドやベンゾジアゼピン系の使用

- 低栄養

- せん妄の既往がある

病院に入院する高齢者では、

認知症や多数の併存疾患、視覚・聴覚障害、低栄養は特に多いです。

ちなみに、整形疾患術後のせん妄リスクについては、Niuらが2025年に系統的レビューとメタ会席によって以下のように報告しています。

- 高齢

- 男性

- 糖尿病

- 術前認知機能障害

Niuらの結果では、せん妄となった人は非せん妄者よりも3.3歳ほど高齢であり、

術前の認知機能障害がある人は2倍近くも、せん妄リスクが高いと報告しています。

患者さんの状態はしっかりとチェックしましょう。

さらに、せん妄は疾患や入院生活によっても誘発されます。

- 急性疾患(敗血症、低血糖、脳卒中、肝不全など)

- 外傷(骨折や頭部外傷など)

- 手術

- 脱水症状

- 心理的要因

- 投薬(高血圧症の治療薬、抗ヒスタミン薬、オピオイド)

- 疼痛コントロール不良

入院の原因や治療によって、せん妄のリスクが高まります。

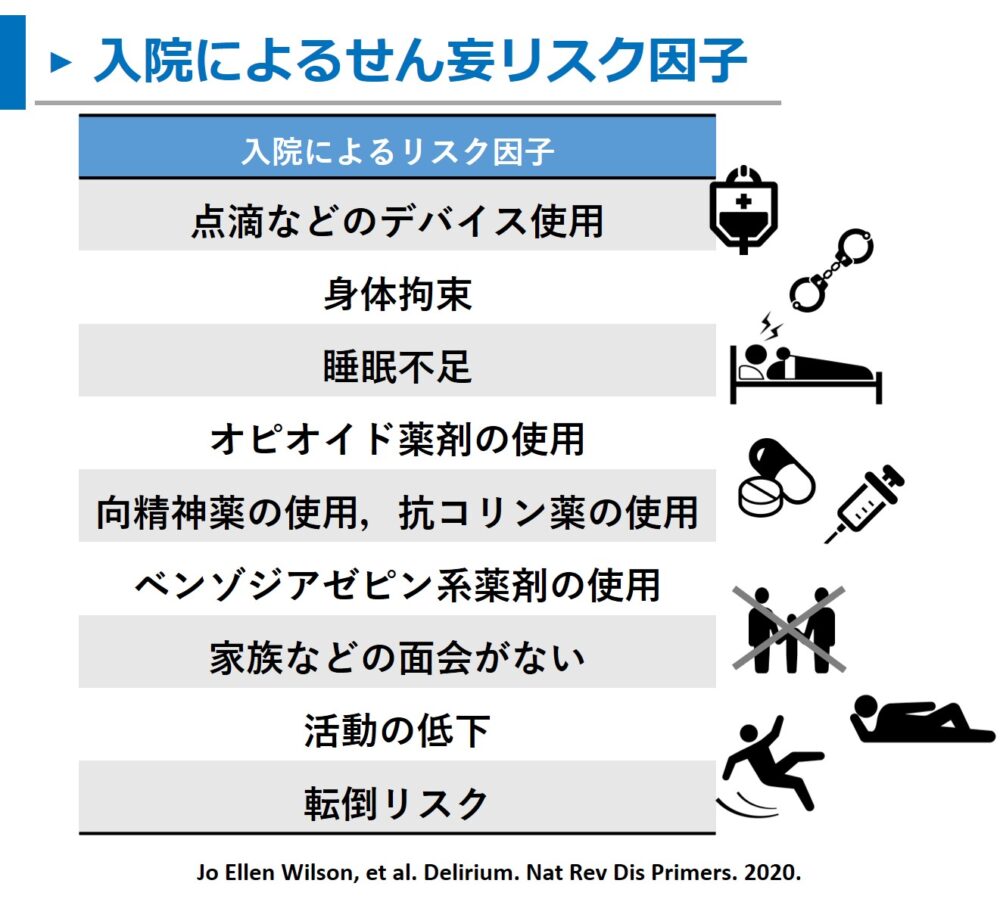

また、入院後のリスク因子も報告されており、

- 点滴などのデバイス使用

- 身体拘束

- 睡眠不足

- オピオイド薬剤の使用

- 向精神薬や抗コリン薬の使用

- ベンゾジアゼピン系薬剤の使用

- 家族などの面会がない

- 活動の低下

- 転倒のリスク

入院後のリスク因子にアプローチすることで予防効果が明らかとなっています。

介入の糸口になるため、しっかりと把握しましょう。

せん妄の診断はDSM-5/せん妄の評価は3D-CAM・4ATが簡単でエビデンスがある

頻繁かつ長時間かかわるリハビリが最もせん妄を発見しやすい職種の一つです。

せん妄の診断と評価をおさえ、臨床で活用しましょう。

結論として、

- せん妄のゴールドスタンダードな診断はDSM-5

- 簡単で短時間かつエビデンスがある、せん妄評価は3D-CAMと4AT

です。

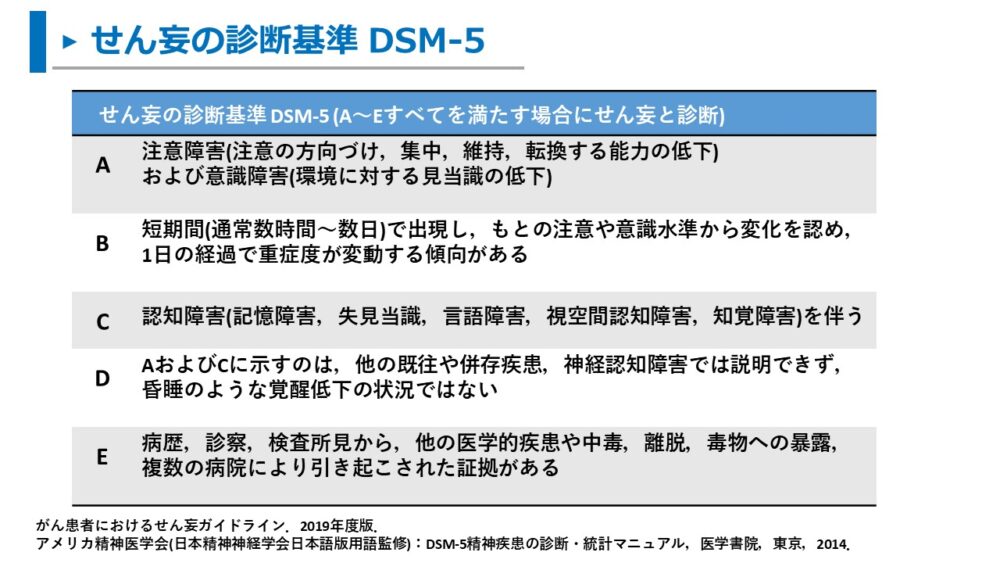

せん妄の診断:DSM-5

せん妄診断の最もゴールドスタンダードは、

アメリカ精神医学会による診断基準(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5)です。

DSM-5はA~Eの5項目をすべて満たす場合にせん妄と診断されます。

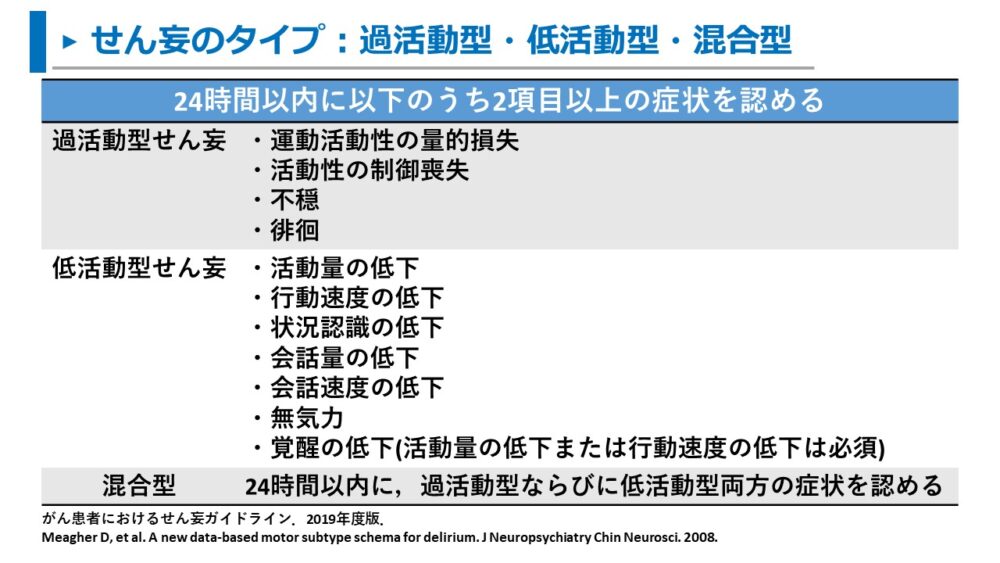

DSM-5で診断された場合、

- 過活動型

- 低活動型

- 混合型

の3種類どれに該当するか特定します。

- 過活動型:精神運動活動の水準は過活動であり、気分の不安定性、焦燥、および/または医療に対する強力の拒否を伴うかもしれない

- 低活動型:精神運動活動の水準は低活動であり、混迷に近いような不活発や嗜眠を伴うかもしれない。

- 混合型:注意および意識は障害されているが、精神運動活動の水準は正常である。また、活動水準が急速に変動する例も含む。

せん妄のタイプに関して、以下の特徴があります。

- 過活動型の方が低活動型よりも、危険行動が多いため病棟管理では気をつける必要がある。

- 低活動型は過活動型に比べて不穏が目立たず、見逃されやすいので注意。

せん妄のタイプを把握することは、リハビリ介入や入院中のリスク管理にも役立ちます。

せん妄の評価と併せて、特徴を確認しましょう。

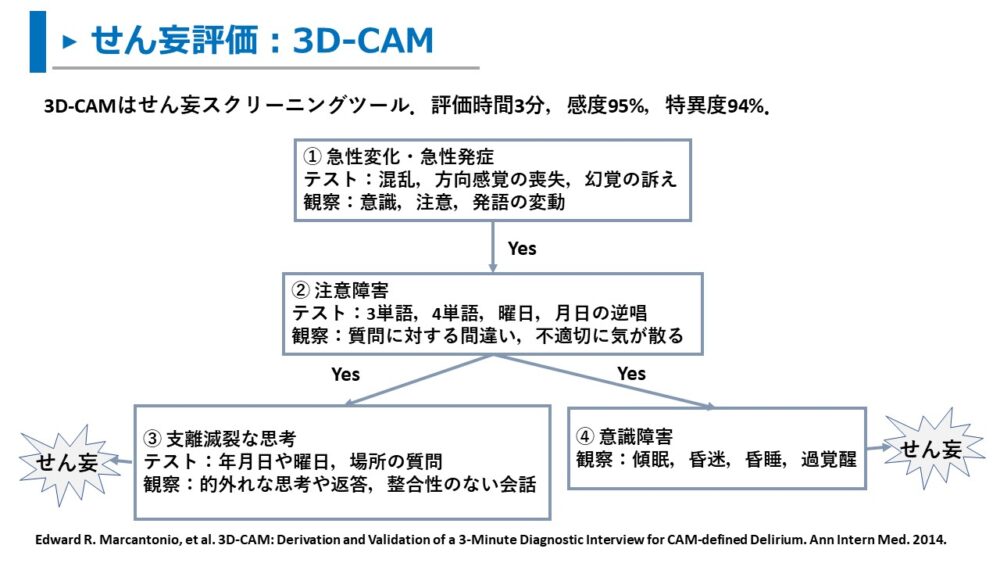

せん妄の評価:3D-CAM

3D-CAMは、せん妄を発症しているかのスクリーニングとして有用です。

まず先にCAMという評価方法が作成されました。

CAMは以下の4項目からなります。

- 急性変化・急性発症

- 注意障害

- 支離滅裂な思考

- 意識障害

一般医療者でも簡単で、5分程度で実施可能。

日本版の信頼性は、渡邊明先生らが大腿骨頸部骨折患者で調査されており、

感度83.3%、特異度97.6%と評価としてはかなり優秀なことが報告されています。

論文や評価シートが見たい方は渡邊先生の論文をご参照ください。

ただし、CAMはせん妄の中核症状である、注意力の評価があいまいなことを指摘され、

3D-CAM(3-minute diagnostic assessment for CAM)が開発されました。

3D-CAMは3分程度の短時間で実施でき、

注意障害も具体的な評価方法が提案されています。

3D-CAMは①から開始して、「Yes」なら先に進み、③か④を認める場合は、せん妄と判断します。

Marcantonioらによって、3D-CAMは感度95%、特異度94%とかなり良好な評価であることが報告されています。

3D-CAMは、短時間かつ負担が少なくできるのでスクリーニングに使いやすい評価です。

せん妄評価:4AT

もう一つ紹介する、せん妄のスクリーニングは4ATです。

4ATは一般病棟を主に対象として使用され、4つの項目からなります。

- 覚醒度

- 認知(見当識)

- 注意力

- 急性発症や変化

項目はCAMと似ていますね。

4ATは2分未満という驚異の短時間で実施できます。

評価精度に関しては、以下のような報告があります。

感度90%、特異度84%でせん妄や認知症のスクリーニングが可能。

Esther S Oh, et al. Delirium in Older Persons: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2017.

救急、内科病棟、外科病棟、脳書中病棟などの3702名を対象とした系統的レビューとメタ解析にて、感度88%、特異度88%。

Zoë Tieges, et al. Diagnostic accuracy of the 4AT for delirium detection in older adults: systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2021.

4ATは診断精度に優れており、臨床でのパフォーマンスは高いです。

日本版の4ATは千葉大学大学院にて作成されており、

4AT-Jがあります。(千葉大学大学院医学研究院 精神医学教室https://www.m.chiba-u.ac.jp/class/psy3/education/4at-j.html)

4AT-Jの評価用紙はこちら(https://www.m.chiba-u.ac.jp/class/psy3/education/index/the4at-j.pdf)

4AT-Jは12点満点の評価で、4点以上はせん妄の可能性が高く、1~3点では認知機能障害を示唆します。

4AT-Jの信頼性は千葉大学大学院所属のHasegawaらによって、信頼性も妥当性も高いことが報告さているので、安心です。

簡便かつシンプルなため、専門知識がなくても実施しやすいため是非臨床でも活用してみましょう。

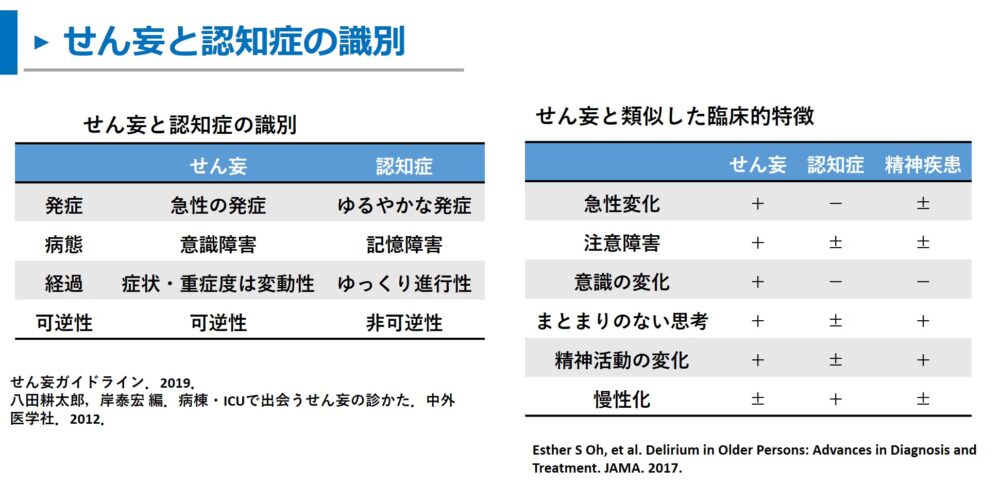

せん妄と認知症の違いは急性発症変化と可逆性

せん妄と類似した臨床症状を認めるのが、認知症です。

せん妄と認知症は臨床では識別が難しく、

高齢者だから認知症?

入院してから認知症が進んじゃった?

せん妄を正しく評価せずに、認知症として扱われることもあります。

ここでは、せん妄と認知症の特徴をまとめて紹介します。

せん妄の大きな特徴は、

- 急性発症・急性変化

- 可逆性

が挙げられます。

入院などをきっかけに、急に変化した場合はせん妄を疑いましょう。

また、せん妄は認知症と異なり、可逆性があり回復する可能性があります。

せん妄と認知症は併発しているケースもあり、完全に識別することは難しいかもしれません。

しかし、少しでも識別できるように評価することが治療につながります。

せん妄アプローチ:HELP介入はせん妄発生率を下げるエビデンスがある

ここでは、せん妄の具体的なアプローチとその効果を紹介します。

結論として、

- Hospital Elder Life Program (HELP):せん妄に有効なアプローチ

- HELP介入はせん妄の発生率が下がる

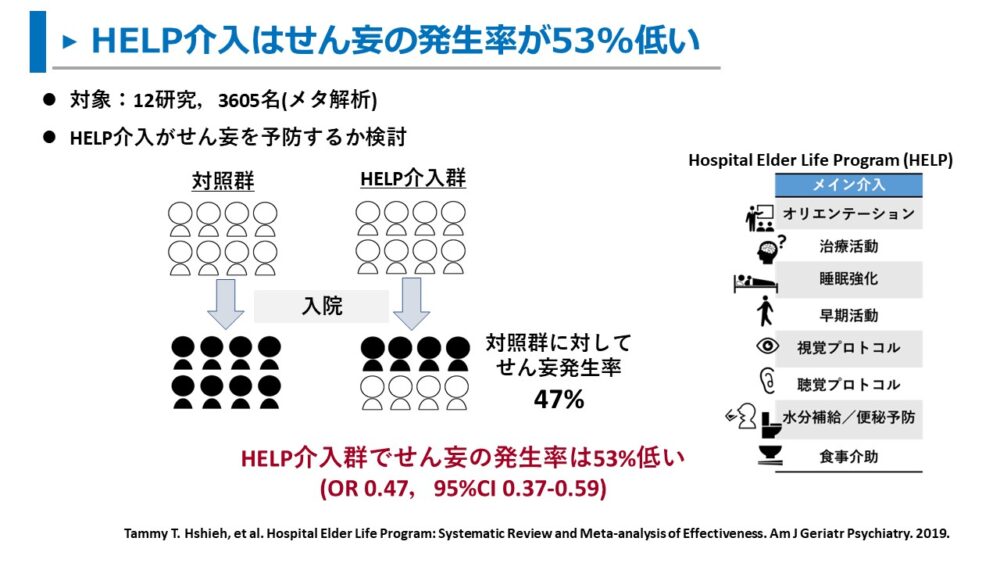

せん妄の代表的な介入として、Hospital Elder Life Program (HELP)があります。

HELPとは、

- 入院高齢患者の身体および認知機能の低下を防ぐため多要素プログラムとして開発

- 現在では世界中の病院に普及しており、最も実施されているエビデンスに基づくモデル

HELPの効果は3605名を対象としたメタ解析によって、

せん妄発生率が53%(OR 0.47)も低いことが報告されています。

せん妄の発生が半分になるのは、驚異の効果ですね。

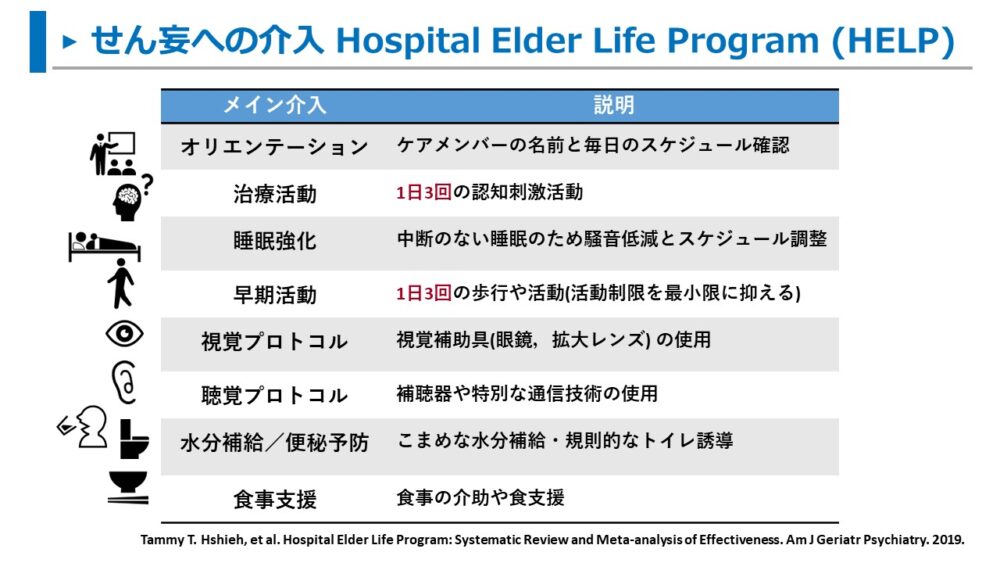

具体的なHELPの内容は、

- オリエンテーション

- 治療活動

- 睡眠強化

- 早期活動

- 視覚プロトコル

- 聴覚プロトコル

- 水分補給/便秘予防

- 食事支援

です。

HELPでは週7日、最低80%の達成を介入目標として推奨しています。

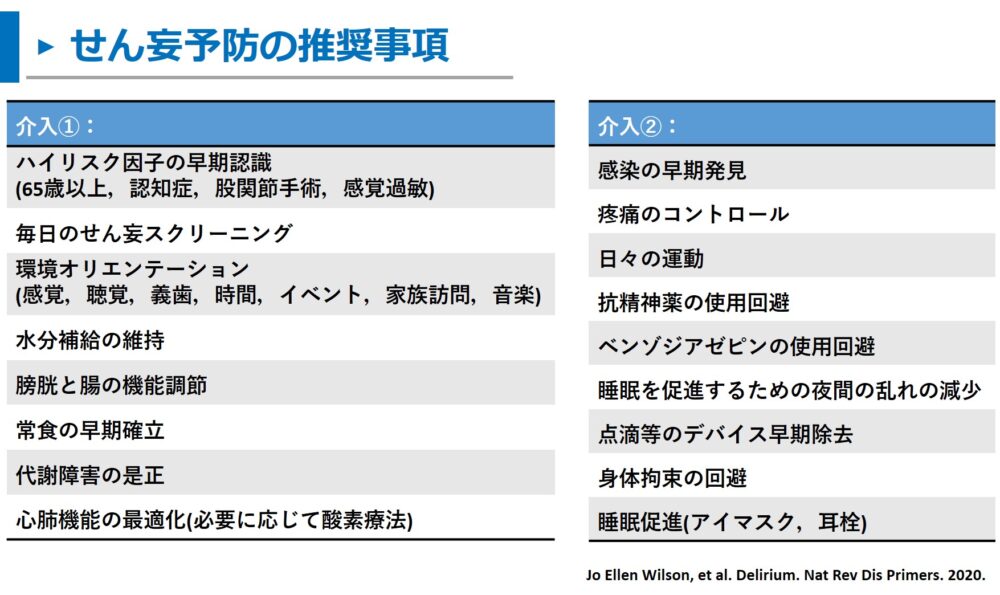

またWilsonらのレビューにて、せん妄予防のアプローチが述べられています。

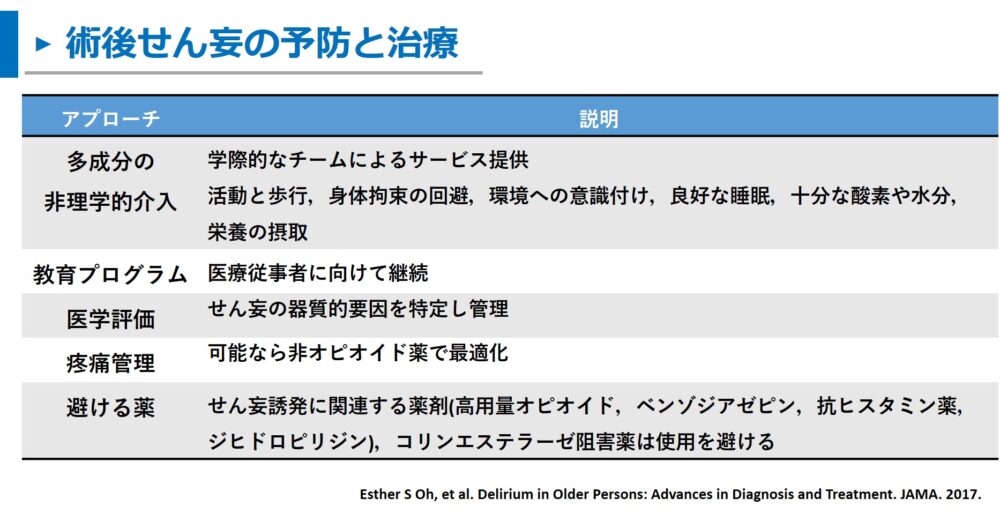

さらに2017年にJAMAで掲載された報告では、術後せん妄の予防について述べられています。

内服薬や点滴などのデバイス、拘束に関連する項目もありますが、共通したアプローチも多いですね。

せん妄に対する介入は、生活を網羅的に支援する内容になっており、

リハビリが関われる範囲もあります。

例えば、

早期活動は、リハビリが最も得意な領域です。

また、視覚や聴覚に関しても、リハビリで眼鏡や補聴器の装着を習慣化できるかもしれません。

水分補給やトイレに関しても、リハビリ時に水分摂取を促したり、トイレ動作練習が関わってくることもあります。

その他の具体的な介入内容は、「おまけ:せん妄への具体的介入」にまとめておきます。

せん妄には多職種でのチーム介入が重要ですが、リハビリが担える範囲は広いです。

取り入れやすいアプローチから始めて、チームでの介入の一助になれるとよいですね。

まとめ

- せん妄のリスク因子、評価法、アプローチをまとめた

- リスク因子には患者因子と医療関連因子があり、リスク因子の把握はアプローチに役立つ

- 3D-CAMと4ATは5分以内で実施でき、信頼性も報告されている優秀な評価

- HELP介入は世界的にエビデンスがあり、53%もせん妄発生率が低い

- HELPのメイン介入は、オリエンテーション・治療活動・睡眠強化・早期活動・視覚プロトコル・聴覚プロトコル・水分補給/便秘予防・食事支援

- せん妄にはチーム介入が重要だが、リハビリが担える範囲は広い

おまけ:せん妄への具体的な介入

せん妄に対する具体的な介入は、

“がん患者におけるせん妄ガイドライン2019年度版”にまとめられており、

- 患者の目に入る場所にカレンダーや時計を設置、診察などの際にさりげなく日付などを会話の中で確認する

- 慣れ親しんだ写真を飾ったり、普段から使用している日用品をそばに置いておく

- ナースコールなどは手の届きやすい所に置くが、ライン類は必要最小限にして、患者の目につかない所にまとめておく

- 睡眠覚醒リズムを整えるため、昼夜のメリハリをつける

- 日中はカーテンやブラインドを開けて日光を取り入れやすくし、なるべくベッドが窓際になるように心がける

- 夜は暗くし過ぎると逆に混乱が強くなるだけでなく、転倒転落リスクがあがるため、薄明りが推奨

- 便秘や尿閉、痛みなどの身体的苦痛を定期評価し、適切なケアや治療につなげる

- 可能な限り早期離床を促し、積極的にリハビリテーションなどを導入

- 視力や聴力の低下はせん妄をきたしやすくなるため、メガネや補聴器を適切に使用するように促す

- 難聴患者では、どちら側の耳が聞こえやすいかを把握し、スタッフ間で共有、可能な限り大きく低い声で、ゆっくり短く話しかける

- 家族負担や疲弊感に注意しつつ、家族の付き添いが治療的な意味があり重要な役割があることを説明し、無理のない範囲で協力を依頼することも一つの方法

などが紹介されています。

すぐに臨床で活用できるものも多いので是非導入してみましょう。

参考資料

- Jo Ellen Wilson, et al. Delirium. Nat Rev Dis Primers. 2020.

- Yanan Niu, et al. Risk factors for postoperative delirium in orthopedic surgery patients: a systematic review and meta-analysis. Ann Med. 2025.

- がん患者におけるせん妄ガイドライン.2019年度版.

- アメリカ精神医学会(日本精神神経学会日本語版用語監修):DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル,医学書院,東京,2014.

- Meagher D, et al. A new data-based motor subtype schema for delirium. J Neuropsychiatry Chin Neurosci. 2008.

- Edward R. Marcantonio, et al. 3D-CAM: Derivation and Validation of a 3-Minute Diagnostic Interview for CAM-defined Delirium. Ann Intern Med. 2014.

- Esther S Oh, et al. Delirium in Older Persons: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2017.

- Zoë Tieges, et al. Diagnostic accuracy of the 4AT for delirium detection in older adults: systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2021.

- Hasegawa T, et al. Reliability and validity of the Japanese version of the 4A’s Test for delirium screening in the elderly patient. Asian J Psychiatr. 2022.

- Tammy T. Hshieh, et al. Hospital Elder Life Program: Systematic Review and Meta-analysis of Effectiveness. Am J Geriatr Psychiatry. 2019.

- Esther S Oh, et al. Delirium in Older Persons: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2017.

コメント