FIMはリハビリに関わる人なら必ず知っている有名なADL評価方法で、学生時代からお世話になっている人も多いと思います。

FIMは臨床でも活用の幅が広く、研究などでも用いられます。

そんな身近なFIMですが、

セラピストによってどれくらいスコアが変わるか?(信頼性)

どれくらいFIMスコアが上がれば臨床的に意義のある改善なのか?(MCID)

など考えたことはないですか?

FIMの信頼性は複数人で介入する場合に判定を誤らないために重要であり、MCIDはリハビリ介入の効果判定をするために重要です。

そこで今回は、FIMの信頼性と臨床的な意義のある変化量(MCID)についてまとめました。

結論として、

- FIMスコアは信頼性が高い

- FIM下位項目の排尿管理、歩行・車椅子、階段、理解の4項目は信頼性が低い

- FIMのトータルスコアが20点程度、上がったら臨床的に改善したとみなす

FIMについて理解を深めるきっかけになれば幸いです。

FIMの概要

FIM(functional independence measure)の略語で機能的自立度を表します。

簡単にいうと、「しているADL」を評価するツールです。

そのため、「自分でどれだけできるのか?」をみるため、介護量をふまえて判定します。

また、医療知識は必要ないので、病院だけでなく在宅や介護現場など広く活用することができます。

FIMは13の運動項目と5の認知項目の合計18項目からなります。

学生時代や新人の頃は18項目のトータルスコアしか知らなかったですが、実は運動項目スコアと認知項目スコアがあります。

特に運動項目スコアは自宅退院の予測に有用なようです。

脳血管疾患の自宅退院とFIMについては、別記事で紹介しています。

大腿骨骨折の自宅退院とFIMについては、別記事で紹介しています。

FIMの検者間信頼性

複数人の評価者が評価した際に、評価者間でどれだけ一致するかを示す指標。一致度が高いほど信頼性が高い評価。

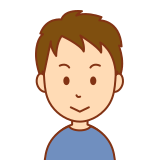

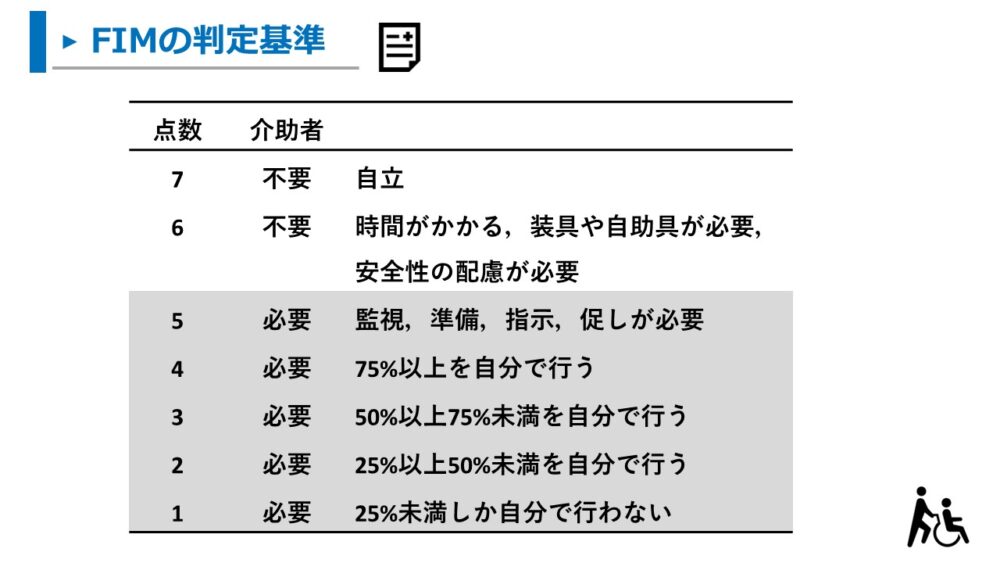

今回は”信頼性”を級内相関係数(ICC)という手法で算出した報告を紹介します。

ICCは1.0に近いほど信頼性が高く、目安として0.7以上あれば信頼性があると判定されます。

結論として、

IMのトータルスコア、運動項目スコア、認知項目スコアはICC0.9以上で高い信頼性

この3項目は、誰が評価をしても、大きくスコアが異なることは少ないという意味です。

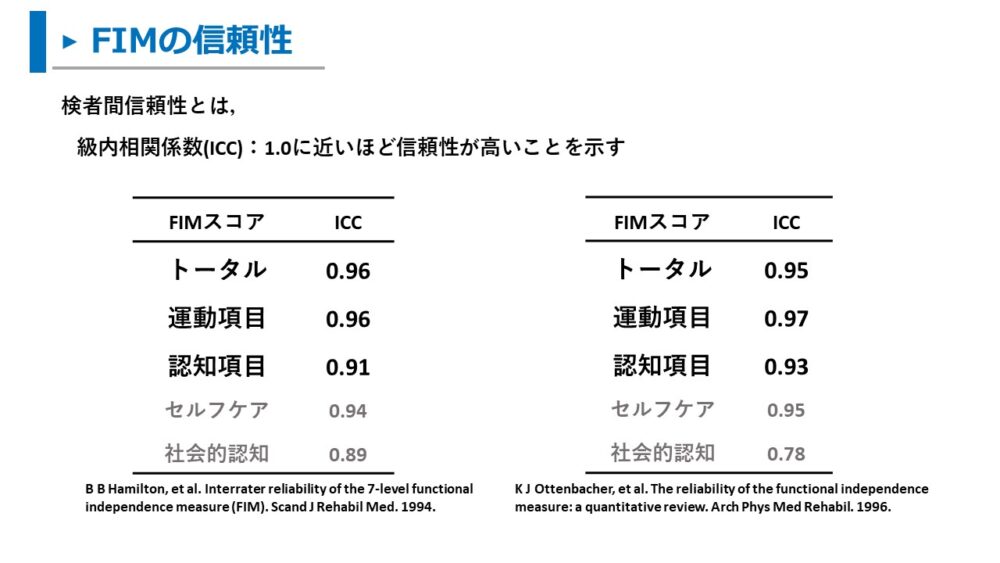

FIMの下位項目ごとに信頼性も検討されています。

結論として、

排尿管理,歩行・車椅子,階段,理解の4項目で信頼性が低い

臨床経験的にも排尿管理や理解の項目は直接見て評価するのが難しいので、信頼性が低いのも納得です。

歩行・車椅子や階段で信頼性が低い要因として、介助下で実施する際には安全面に気をつけながら、「何%の介助だ!」と評価するのは難しいのかなと思います。

排尿管理、歩行・車椅子、階段、理解の4項目の判定には注意が必要かもしれませんね。

他の下位項目は比較的信頼性が高いので、大きなスコアの差はないかもしれません。

ただし、評価の信頼性は評価者の熟練度に影響するため、どの程度の信頼性か断言することはできません。

信頼性を高くために、評価者間で方法を確認して共有するという方法があります。

FIMをどんな基準で評価しているか話あるのも大切ですね。

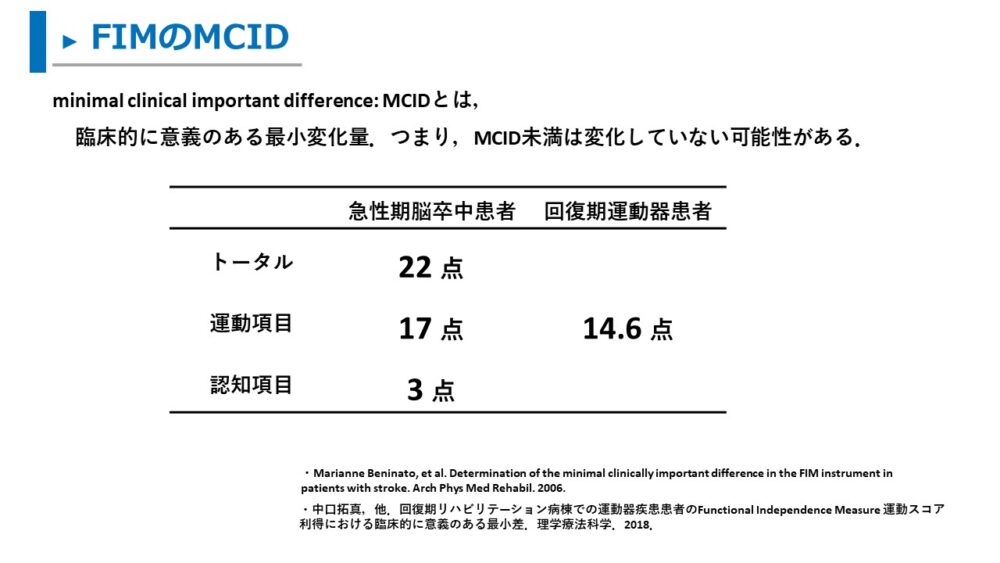

FIMの最小化検変化量MCID

minial clinical important differenceの略で、臨床的に意義のある最小変化量。つまり、MCID未満の値は臨床的に変化がないことを示す。

例えば、FIMスコアのMCIDが20点なら、

介入後に30点高くなった場合は、臨床的にも意義のある変化とみなしますが、

10点しか変わらなかった場合は臨床的な改善がない可能性も考えます。

変化したスコアが「たまたま」ではなく、「臨床的に意味がある」という判断をするためにもMCIDを知ることは重要です。

従来の報告を参考にすると

結論として、FIMのMCIDは

- トータルスコアは20点程度

- 運動項目スコアは15~17点程度

- 認知項目スコアは5点程度

であると考えられます。

これ以下のFIMの変化は臨床的に意義があるか検討する必要があるかもしれません。

FIMは介入前が高得点なほど、改善を認めにくい評価ツールです。

そのため、介入前の状態が良好な人ではMCIDに到達しないことも十分にありえると思います。

また、今回調べられた範囲では、FIMのMCIDに関する報告は2つしか見つけられませんでした。

FIMは代表的なツールなので、もっと報告があると思ったのですが…今後、さらに詳細がわかったらまとめようと思います。

FIMと介護量(おまけ)

最後におまけですが、FIMスコアと介護量の話を少し。

FIMは各項目の介助量から点数をつけるため、FIMは介護量と関連していることが推察されます。

才藤らは、FIM1点あたり病棟看護師が介助に要する時間が1.6分/日程度と述べています。

他にも、出典不明ですが、FIM110点以上あれば、介護者は必要としないという話もみます。

ただ、いくつかの報告をみると、FIMスコアと介護量や介護負担などを詳細な報告はほとんどないようでした。

介護負担とは、介護に要する時間、身体・精神的な疲労度、介護者のQOLなど評価方法がいくつもあります。

また、社会的資源や環境設定によりFIMスコアは変化するうえ、介護者のキャラクターによって介護負担は大きく異なります。

そのため、FIMスコアだけで、介護者の負担をまとめることはで難しいため、報告が少ないのかなと思います。

FIMスコアが役に立たないわけではないですが、介護者の負担は直接問診したり、複数の評価ツールを使うなど注意が必要です。

まとめ

今回、FIMの信頼性とMCIDを中心に紹介しました。

- FIMは介護量をふまえて判定する”しているADL”の評価ツール

- 検者間信頼性は、トータルスコア、運動項目スコア、認知項目スコアでかなり高い

- FIM下位項目の排尿管理、歩行・車椅子、階段、理解の4項目は信頼性が低い

- 臨床的に意義のある変化量を示すMCIDは、トータルスコア20点、運動項目スコア15~17点、認知項目スコア5点

参考資料

- リハプラン:https://rehaplan.jp/mag/3518/

- B B Hamilton, et al. Interrater reliability of the 7-level functional independence measure (FIM). Scand J Rehabil Med. 1994.

- K J Ottenbacher, et al. The reliability of the functional independence measure: a quantitative review. Arch Phys Med Rehabil. 1996.

- Marianne Beninato, et al. Determination of the minimal clinically important difference in the FIM instrument in patients with stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2006.

- 中口拓真,他.回復期リハビリテ―ション病棟での運動器疾患患者のFunctional Independence Measure 運動スコア利得における臨床的に意義のある最小差.理学療法科学.2018.

- 杉田翔,他.脳卒中者の家族介護者における介護負担感に関連する要因の検討:システマティックレビュー.理学療法科学.2016.

- 才藤栄一,他.脳卒中患者の新しい評価法 FIMとSIASについて. 医学のあゆみ.1992.

コメント