扁平足に運動療法って効果あるの?

扁平足や足にはどんなトレーニングがあるの?

扁平足には装具療法や手術療法もありますが、簡単かつ効果的な介入として運動療法があります。

この記事では、扁平足や内側縦アーチの改善に効果的な運動トレーニングについて論文などのエビデンスを基に解説し、

具体的なプログラムを4種類18の運動トレーニングを写真付きで紹介します。

この結論は以下の通りです。

- 扁平足・内側縦アーチの改善におススメな運動療法は4種類:後脛骨筋トレーニング、足内在筋トレーニング、下腿と足底筋膜のストレッチ、殿筋トレーニング

- 後脛骨筋は舟状骨を上方へ引きアーチを保持する重要な筋であり、後脛骨筋の機能不全は内側縦アーチの消失・扁平足を引き起こす

- 足内在筋はショートフットエクササイズ、つま先を広げる運動、母趾や第2~5趾伸展運動で筋活動が高まる

- ストレッチは扁平足の治療に有効かエビデンスはないが、扁平足で引き起こされる下腿筋の緊張や足底筋膜炎の予防改善に大切

- 殿筋のトレーニングは下肢アライメントを通じて、足部の位置異常・扁平足を改善させる可能性

扁平足や内側縦アーチの改善を目的とした運動は、さまざまなアプローチがあります。

扁平足の要因から適切な運動療法を選択しましょう。

- 扁平足や内側縦アーチへの運動療法の効果がわかる

- 扁平足や内側縦アーチの具体的なトレーニング方法がわかる

扁平足の評価方法については別記事で解説しています。

後脛骨筋トレーニング

ここでは、後脛骨筋トレーニングが扁平足に及ぼす効果とトレーニングの方法について解説します。

結論は以下の通りです。

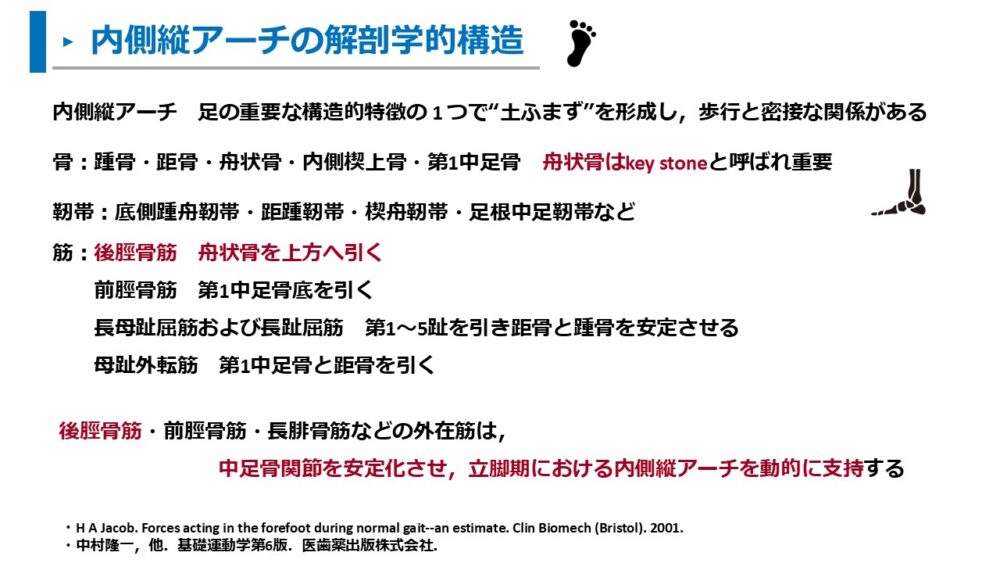

- 内側縦アーチを構成するには、舟状骨がkey stoneと呼ばれ重要

- 後脛骨筋は舟状骨を上方へ引く機能があり、アーチを保持する重要な筋

- 足部内転運動・片脚踵上げ運動・足部回外運動により後脛骨筋の筋活動が高まる

扁平足は内側縦アーチが消失して、”土踏まず”が無い足部変形の総称です。

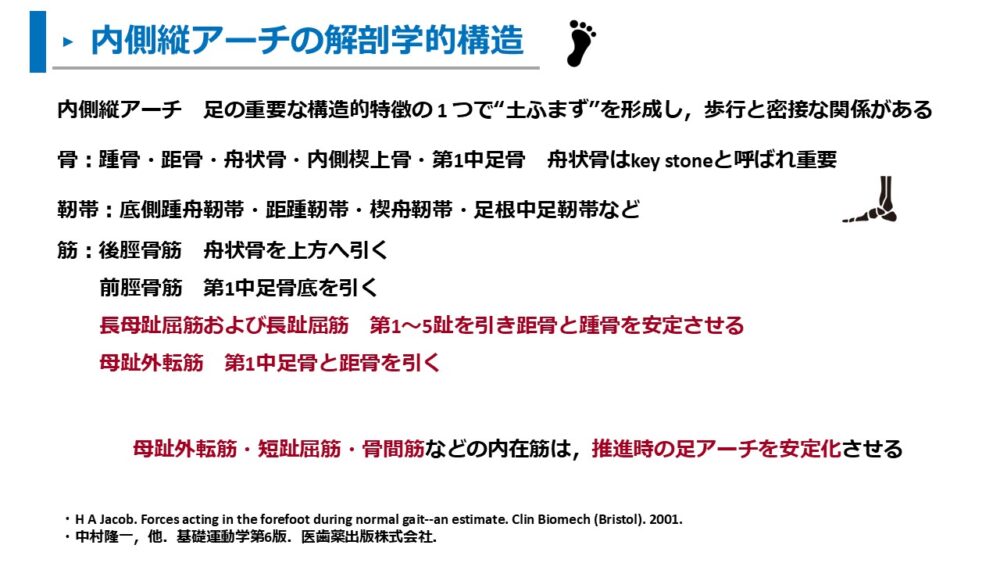

内側縦アーチは骨、靭帯、筋によって構成されており、舟状骨はkey stoneと呼ばれて重要になります。

また、舟状骨を上方へ引き、アーチを保持するために機能するのが後脛骨筋です。

後脛骨筋は、前脛骨筋や長腓骨筋などと合わせて外在筋と呼ばれ、中足骨関節の安定・立脚期における内側縦アーチを動的に支持します。

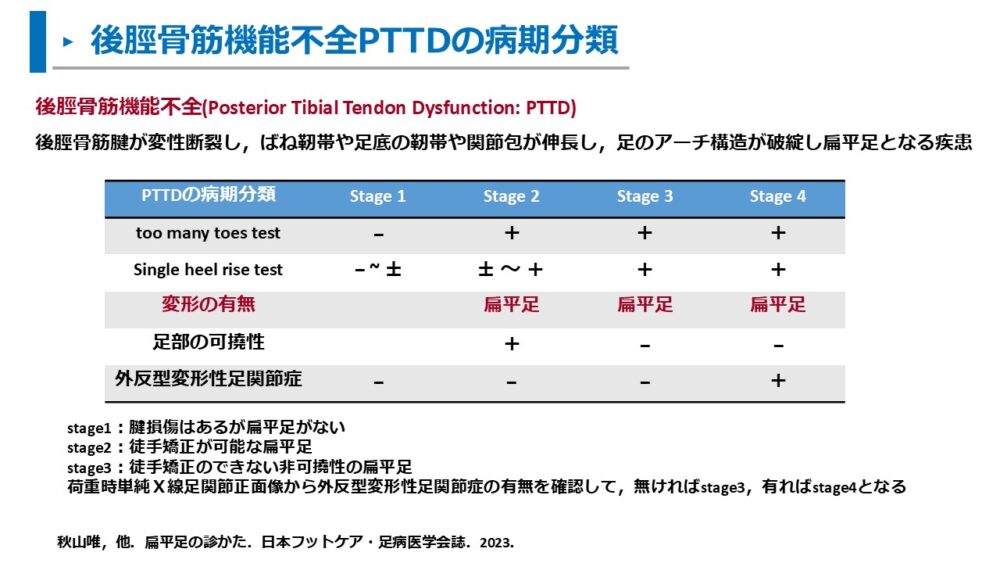

後脛骨筋の機能が低下すると、後脛骨筋機能不全(Posterior Tibial Tendon Dysfunction: PTTD)と呼ばれ、

足アーチの構造が破綻して扁平足の原因となります3)。

後脛骨筋不全は病期の進行に伴い扁平足だけでなく、足部の可撓性低下や足関節症を引き起こすため注意が必要です。

後脛骨筋は足アーチのため重要な役割があります。

扁平足や内側縦アーチ消失の予防改善に向けて積極的トレーニングをしましょう。

論文などで用いられている、後脛骨筋のトレーニングプログラムは以下があります

足部内転運動

裸足で椅子に座り、ゴムバンドを床から45度の角度で足に巻き付ける。

踵とつま先を床に触れながら床に沿って足を内転させ、ゆっくり戻す。

30回×3セット、セット間に1分間の休憩

片脚踵上げ運動

片脚で最大限の踵上げ、つま先立ちになった後、踵を地面に下ろす。

注意① 膝は運動中ずっと完全に伸展した状態を維持する

注意② 指先はバランスを保つため,壁に触れてもよいが,体は支えない

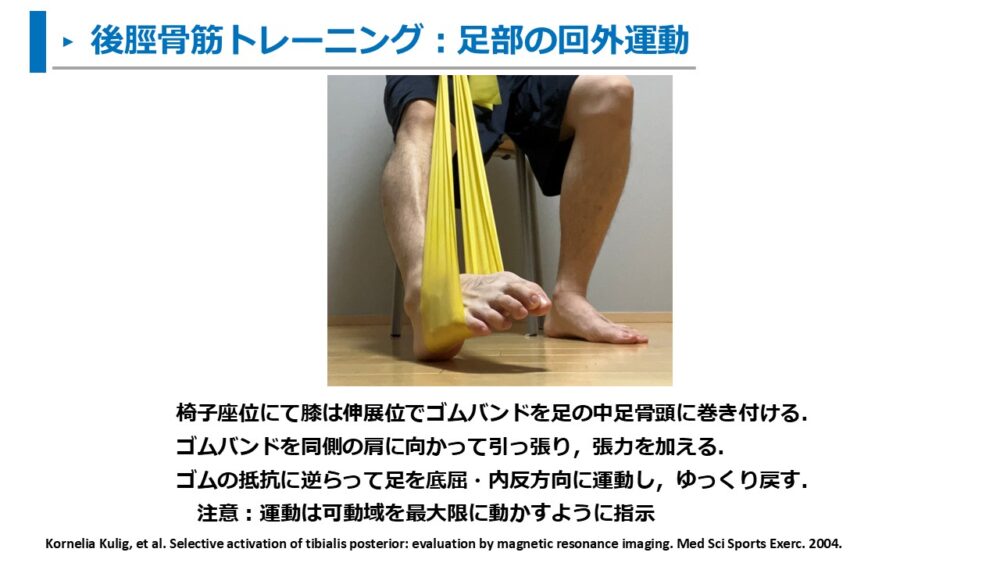

足部の回外運動①

椅子座位にて膝は伸展位でゴムバンドを足の中足骨頭に巻き付ける。

ゴムバンドを同側の肩に向かって引っ張り、張力を加える。

ゴムの抵抗に逆らって足を底屈・内反方向に運動し、ゆっくり戻す。

注意:運動は可動域を最大限に動かすように指示

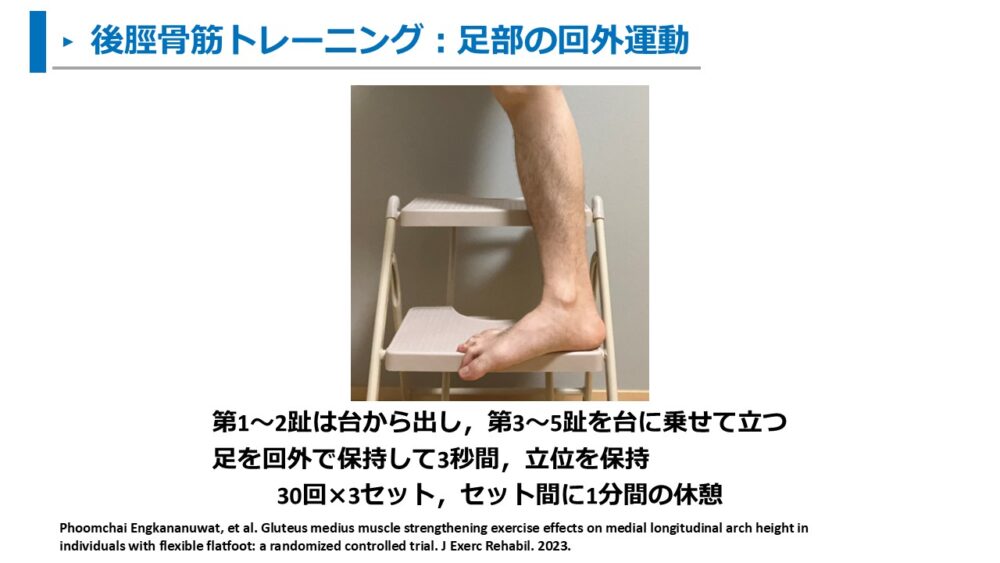

足部の回外運動②

第1~2趾は台から出し、第3~5趾を台に乗せて立つ。

足を回外で保持して3秒間、立位を保持。

30回×3セット、セット間に1分間の休憩

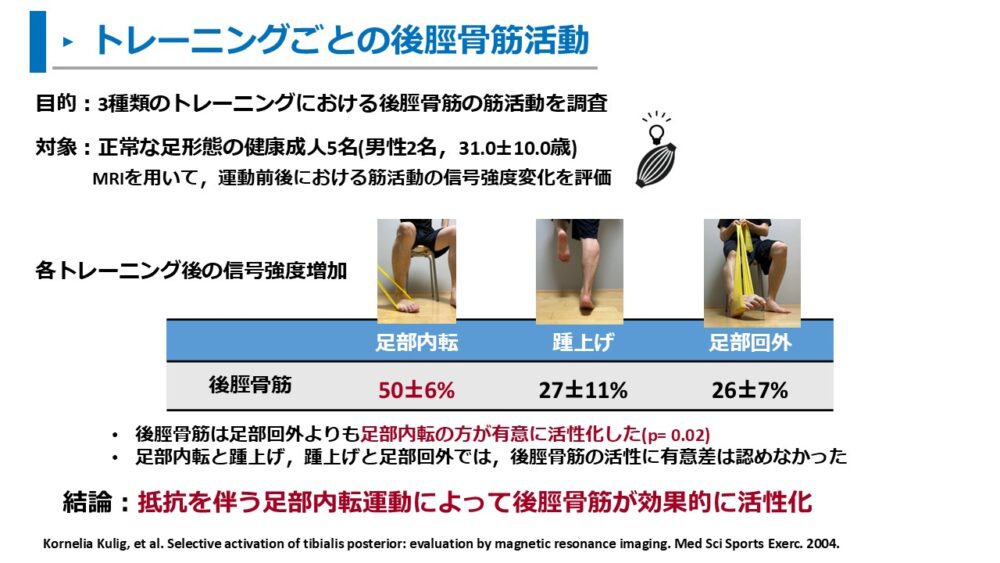

ちなみに、Kuligらは、複数の足部トレーニングから後脛骨筋の筋活動についてMRIを用いた信号強度の変化から調査しています4)。

結果は以下の通りでした。

各トレーニング後における後脛骨筋の信号強度の増加率

- 足部内転運動50±6%

- 片脚踵上げ運動27±11%

- 足部回外運動26±7%

抵抗を伴う足部内転運動によって後脛骨筋が効果的に活性化したと報告しています。

後脛骨筋は扁平足・内側縦アーチに重要な筋です。

積極的にトレーニングをしましょう。

足内在筋トレーニング

ここでは、足内在筋トレーニングが扁平足に及ぼす効果とトレーニングの方法について解説します。

結果は以下の通りです。

- 足内在筋は推進時など足アーチを安定させる重要な役割がある

- ショートフットエクササイズは内側縦アーチの改善に有効であり、他の介入よりも効果が高い可能性

- ショートフットエクササイズの目安プログラムは、5~15秒の収縮時間・15~30回・5週間以上が目安

- ショートフットエクササイズ・つま先を広げる運動・母趾や第2~5趾伸展運動は足内在筋の筋活動が高まる

内側縦アーチを構成する筋群には、長母趾屈筋および長趾屈筋、母趾外転筋といった足内在筋があります。

これらの筋機能の低下は内側縦アーチ消失の原因です。

- 長母趾屈筋および長趾屈筋:第1~5趾を引き距骨と踵骨を安定させる

- 母趾外転筋:第1中足骨と距骨を引く

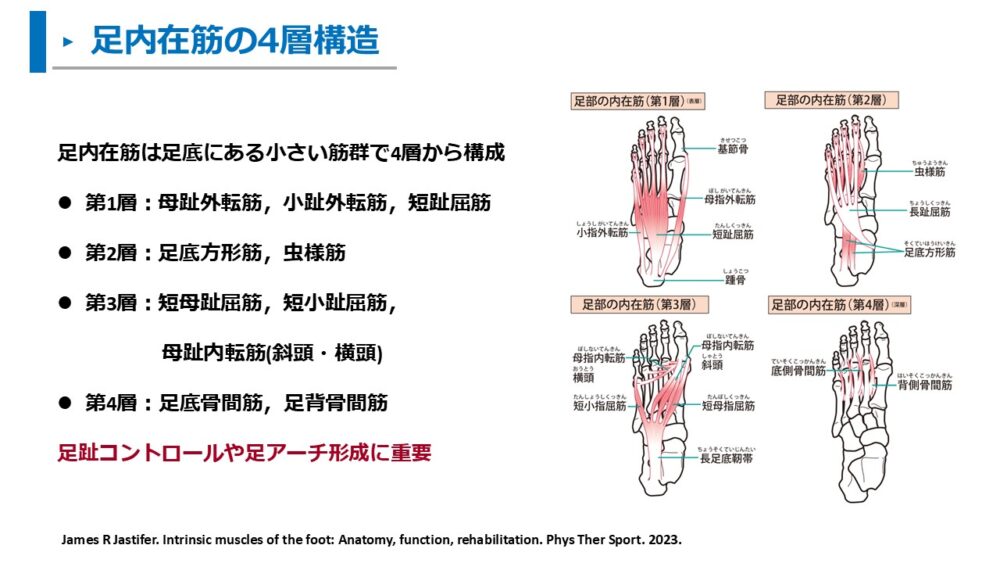

ちなみに、足内在筋は足底で足を支える短い筋群で、以下の4層構造になっています。

- 第1層:母趾外転筋、小趾外転筋、短趾屈筋

- 第2層:足底方形筋、虫様筋

- 第3層:短母趾屈筋、短小趾屈筋、母趾内転筋(斜頭・横頭)

- 第4層:足底骨間筋、足背骨間筋

足内在筋は、足趾の運動やコントロールや足アーチの保持に重要な役割があります。

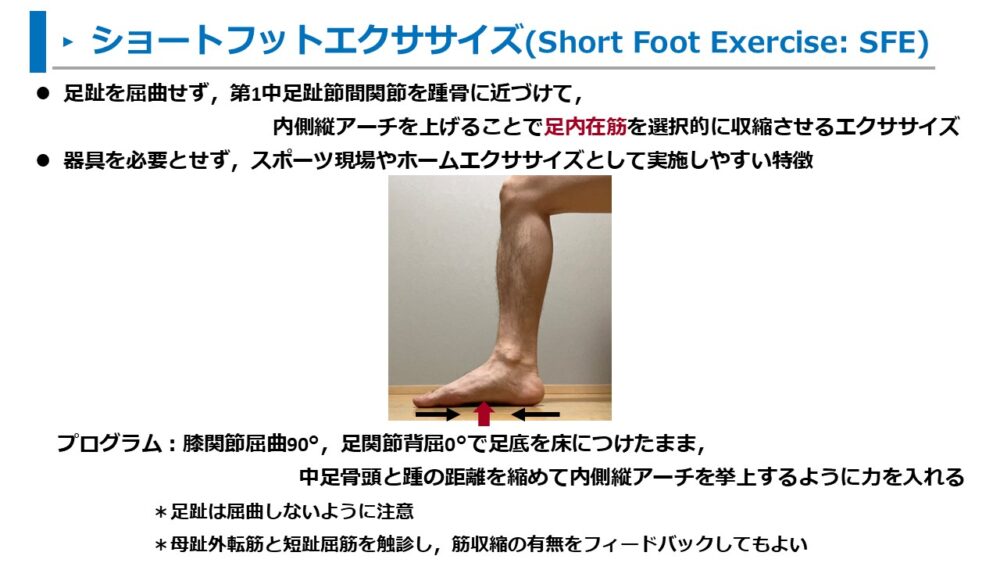

ショートフットエクササイズ(Short Foot Exercise: SFE)

扁平足治療の代表的な運動療法に、ショートフットエクササイズ(Short Foot Exercise: SFE)があります。

- ショートフットエクササイズ(SFE)とは、足趾を屈曲せず、第1中足趾節間関節を踵骨に近づけて、内側縦アーチを上げることで足内在筋を選択的に収縮させるエクササイズ

- 器具を必要とせず、スポーツ現場やホームエクササイズとして実施しやすい特徴

膝関節屈曲90°・足関節背屈0°で足底を床につけたまま、中足骨頭と踵の距離を縮めて内側縦アーチを挙上するように力を入れる

足趾は屈曲しないように注意する

母趾外転筋と短趾屈筋を触診し,筋収縮の有無をフィードバックしてもよい

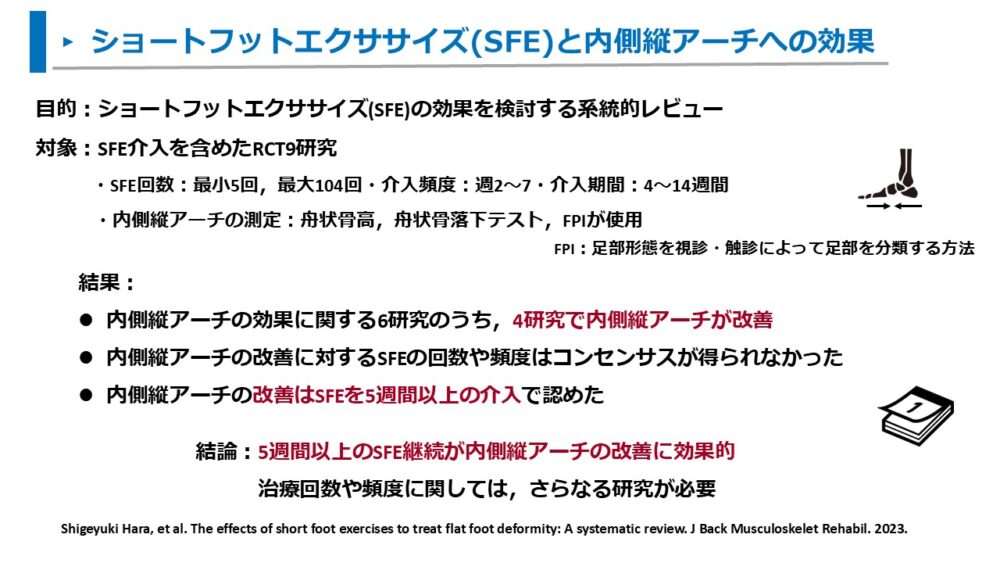

Haraらは、ショートフットエクササイズ(SFE)によって内側縦アーチが改善するか系統的レビューにて調査しました5)。

結果は以下の通りです。

- SFEを用いて、内側縦アーチの効果を調査した6研究のうち,4研究で内側縦アーチが改善

- 内側縦アーチの改善に対するSFEの回数や頻度はコンセンサスが得られなかった

- 内側縦アーチの改善はSFEを5週間以上の介入で認めた

結論として、5週間以上のSFEの継続が内側縦アーチの改善に有効であると示しています。

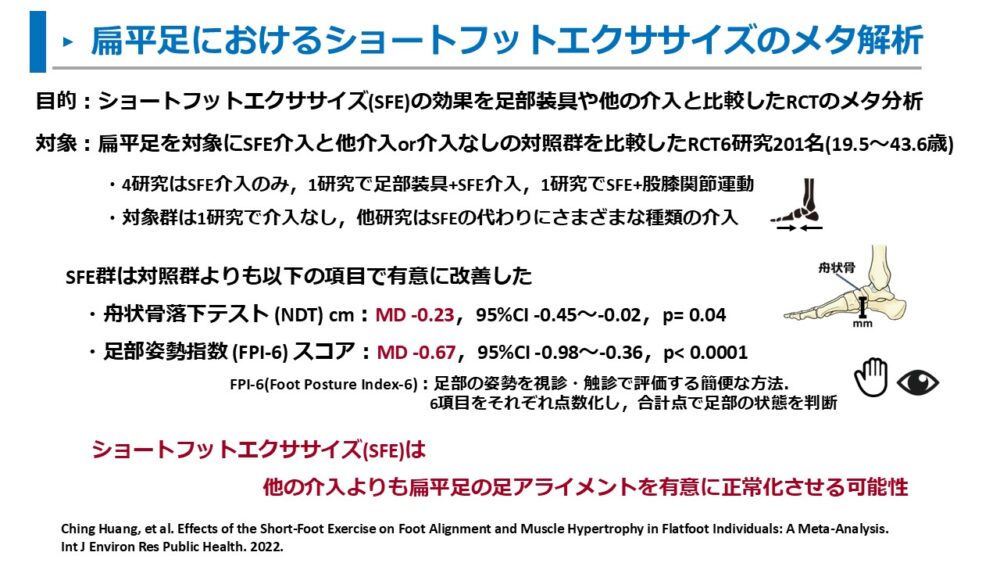

また、HuangらはSFEの介入効果を他の介入と比較したRCTを対象にメタ解析を行いました6)。

結果は以下の通りです。

SFEの介入は以下の項目で他の項目より有意に改善した。

- 舟状骨落下テスト (NDT) cm (MD -0.23,95%CI -0.45~-0.02,p= 0.04)

- 足部姿勢指数 (FPI-6) スコア (MD -0.67,95%CI -0.98~-0.36,p< 0.0001)

SFEは他の介入よりも扁平足の足アライメントを有意に正常化させる可能性が示されています。

SFEは、扁平足の内側縦アーチを改善させるエビデンスの高いアプローチです。

論文で活用されるSFEのトレーニング方法は以下があります。

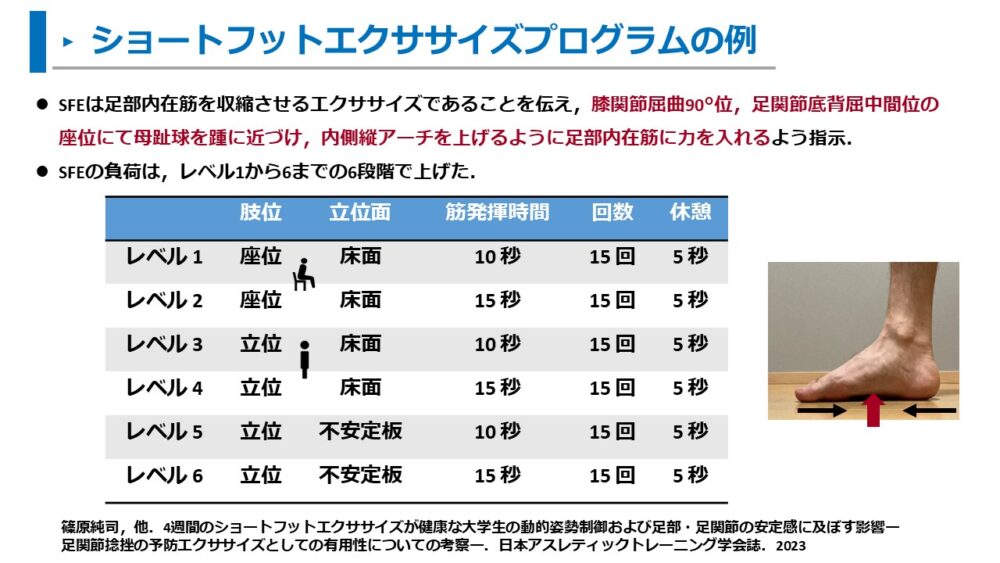

篠原らは、以下のようにレベル1~レベル6まで段階を上げてトレーニングをしました7)。

座位から立位へ、床面から不安定板へ変更することで、SFEの負荷をあげています。

また、Edward PMらは、座位→立位→片脚立位(上肢支持あり)への実施姿勢を変更しながらトレーニングをしており8)、

Kimらは、座位のまま足底にタオルを敷いて実施しています9)。

研究によって条件は異なるようですが、以下の運動設定でした。

ショートフットエクササイズ(SFE)の収縮時間5~15秒・回数15~30回

SFEは姿勢によって負荷も変えることもでき、扁平足の内側縦アーチを改善するエビデンスレベルの高いトレーニングです。

しかし、SFEにもデメリットがあり、渡邊は以下のように述べています10)。

効果は高いが、方法を習得することが簡単でない場合のあることが難点である。

特に、足趾機能の落ちている例や小児ではなかなか上手にできないことを経験する。

SFEは習得が難しい可能性かもしれません。積極的に練習しましょう。

足内在筋のトレーニングではSFE以外にも、足趾の運動で足内在筋の筋活動が増加するという報告があります。

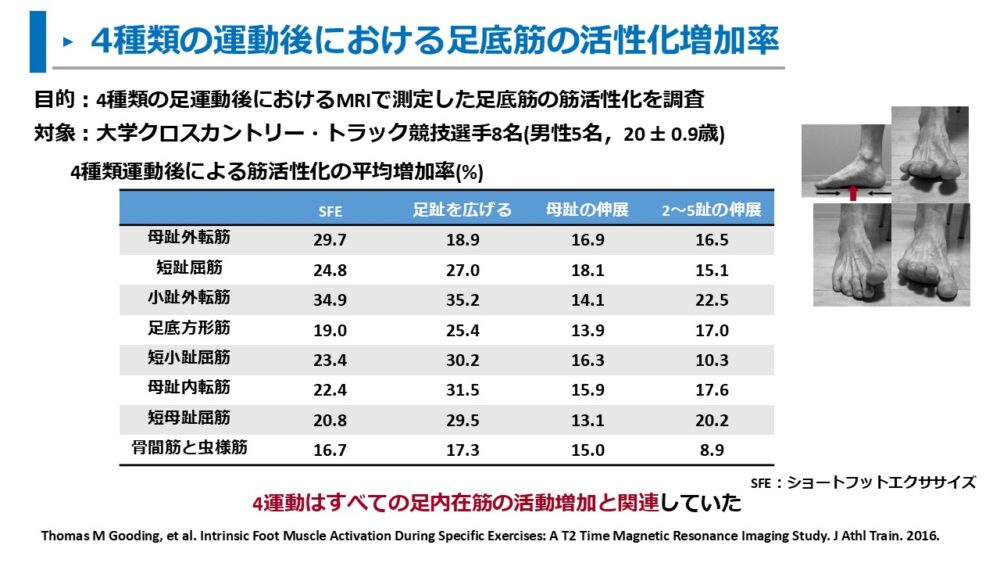

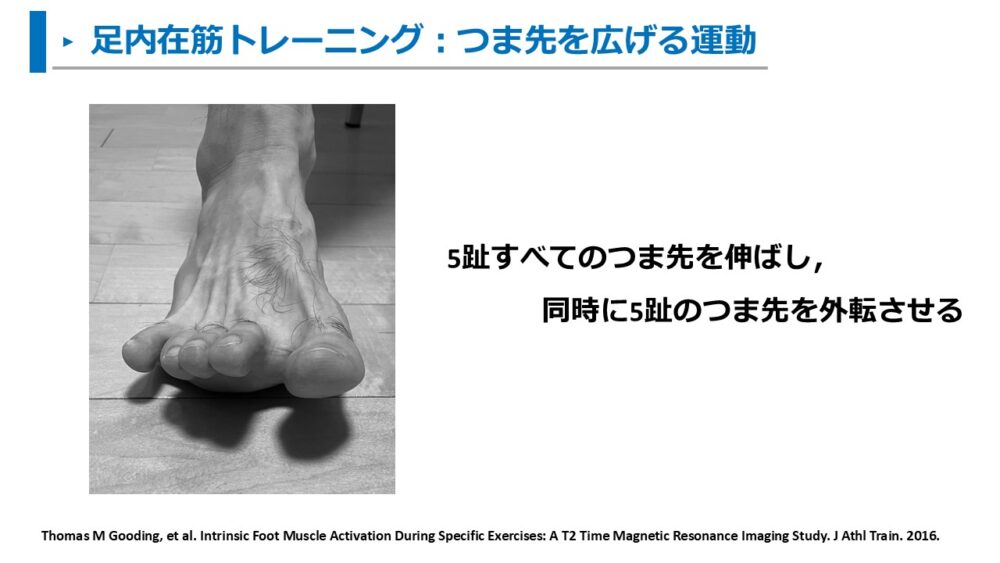

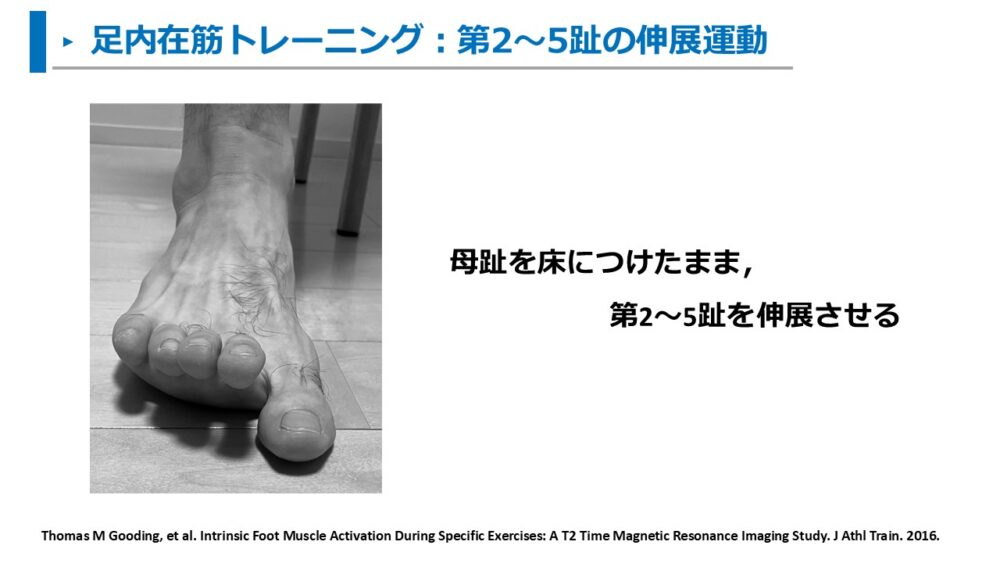

Goodingらは、大学生を対象に4種類の足運動後による足底筋の筋活性化をMRIで調査しました11)。

結果は以下の通りです。

ショートフットエクササイズ、足を広げる運動、母趾の伸展運動、2~5趾の伸展運動によって足内在筋は9~35%筋が活性化した

足趾の運動は足内在筋の活性化に活用できるトレーニングであることが示されています。

論文などで活用されている足内在筋のトレーニングプログラムは以下の通りでした。

つま先を広げる運動

5趾すべてのつま先を伸ばし、同時に5趾のつま先を外転させる

母趾の伸展運動

第2~5趾を床につけたまま、母趾を伸展させる

第2~5趾の伸展運動

母趾を床につけたまま、第2~5趾を伸展させる

ちなみに、Tourillonらは、スポーツ選手の足の強化について報告しており、座位ではなく立位での足趾運動を紹介しています12)。

足趾への負荷を上げるために、座位→立位→片足立位へと難易度を上げることもできます。

扁平足の運動療法では、足内在筋のトレーニングが重要です。

しかし、足内在筋は力の入れ方や力が入っている感覚がわかりにくいトレーニングも多くあります。

そのため、さまざまなトレーニングを試して、実践しやすいものから始めてみましょう。

下腿や足底筋膜のストレッチ

ここでは、下腿や足底筋膜のストレッチが扁平足に及ぼす効果とストレッチの方法について解説します。

結論は以下の通りです。

- ストレッチにより扁平足が改善するというエビデンスは示されていない

- 扁平足が引き起こす下腿筋の緊張や足底筋膜炎にはストレッチが有効

扁平足の運動療法では、ストレッチが有効であるという明らかなエビデンスはありませんでした。

しかし、扁平足ではストレッチも重要なアプローチの一つです。

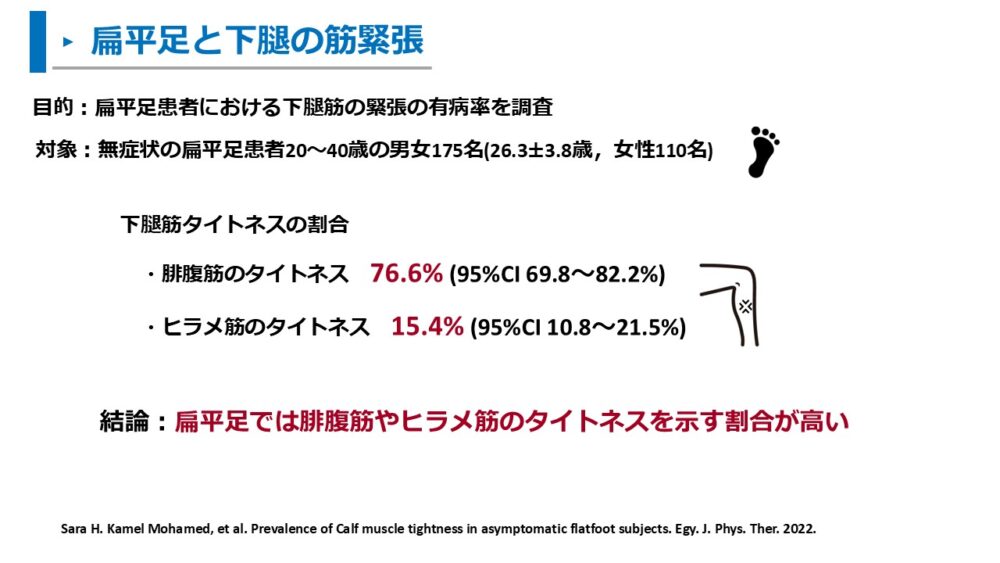

扁平足は下腿筋の緊張(タイトネス)や足底筋膜炎を引き起こすことが知られています。

Kamel Mohamedらは、扁平足患者を対象に下腿筋の緊張の有病率を調査しました13)。

その結果は以下の通りです。

- 腓腹筋のタイトネス76.6% (95%CI 69.8~82.2%)

- ヒラメ筋のタイトネス15.4% (95%CI 10.8~21.5%)

扁平足では腓腹筋やヒラメ筋のタイトネス(緊張)を引き起こす可能性が報告されています。

また、Schwartzらの足底筋膜に関するレビューにおいても、以下のことが述べられています14)。

足底筋膜炎の解剖学的リスク因子:肥満、扁平足、凹足、アキレス腱の短縮

扁平足は下腿筋の緊張や足底筋膜炎を引き起こすリスクがあり、

下腿筋の緊張や足底筋膜炎の予防・改善にはストレッチが有効です。

また扁平足ではないですが、足底筋膜炎患者を対象に腓腹筋・ヒラメ筋・足底筋膜のストレッチにより足機能や筋力が改善したという報告もあります。

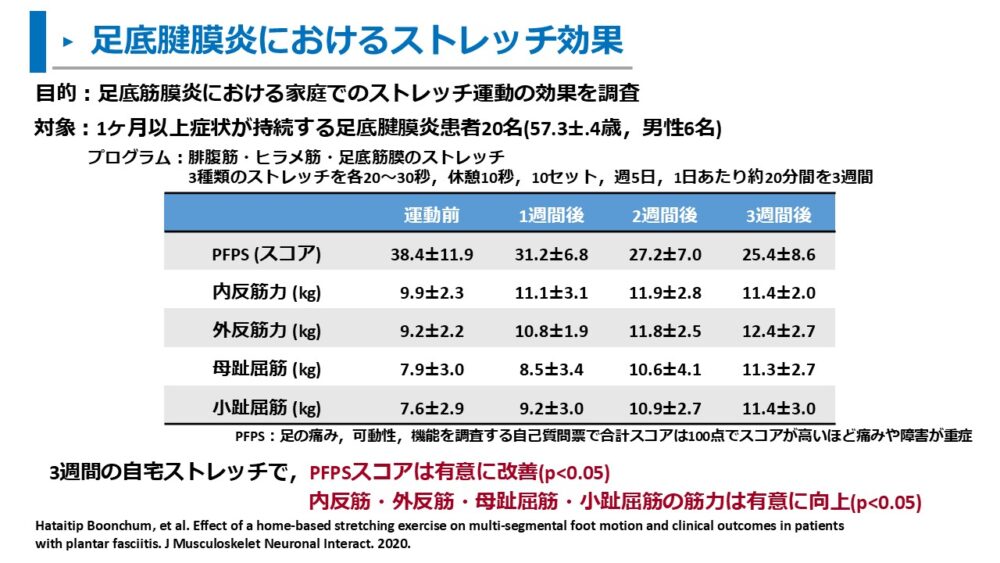

Boonchumらは、足底筋膜炎患者を対象に3週間の自宅ストレッチによる足機能や筋力の変化を調査しました15)。

結果は以下の通りです。

3週間の自宅ストレッチによって以下の項目が有意に改善した

- 運動前と3週間後でPFPSスコアは有意に改善(p<0.05)

- 運動前と3週間後で内反筋、外反筋、母趾屈筋、小趾屈筋の筋力は有意に向上(p<0.05)

足底筋膜炎患者においては、腓腹筋・ヒラメ筋・足底筋膜の自宅ストレッチが足機能や筋力の改善に有効であることが示されています。

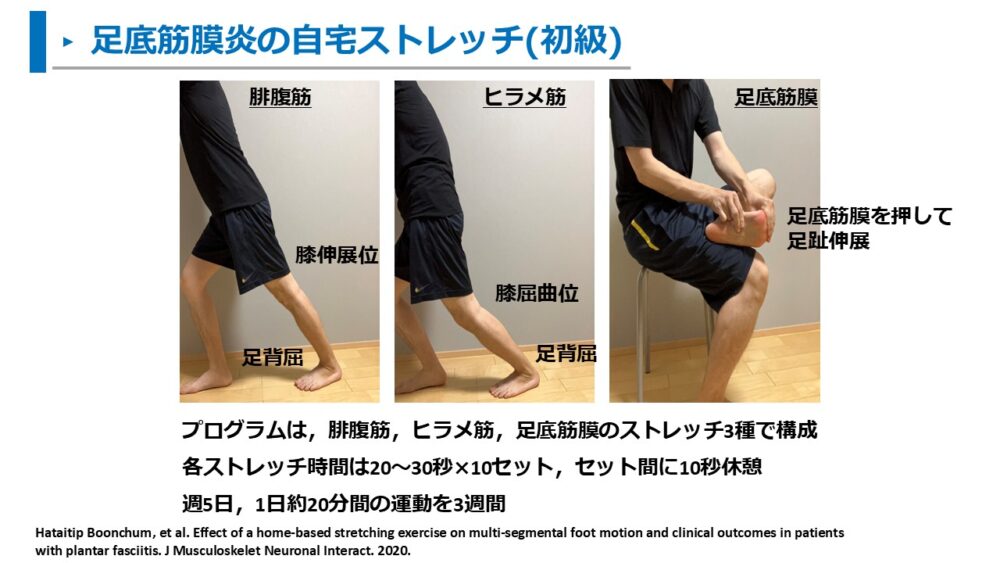

Boonchumらが調査で用いたストレッチ方法は以下の通りです。

腓腹筋・ヒラメ筋・足底筋膜のストレッチ(初級・上級)

腓腹筋・ヒラメ筋・足底筋膜のストレッチ3種で構成

各ストレッチ時間は20~30秒×10セット、セット間に10秒休憩

週5日、1日約20分間の運動を3週間

Boonchumらの調査では、プログラムの進行に応じて強度の高いストレッチへ移行しました。

その他レビューや論文で用いられている具体的なストレッチの方法は以下が挙げられます。

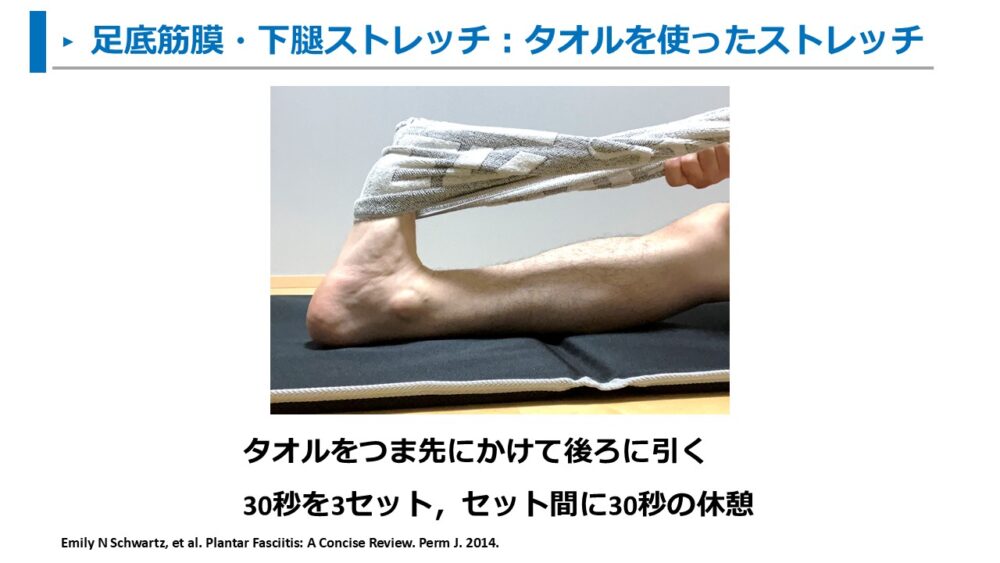

足底筋膜・下腿ストレッチ:タオルを使ったストレッチ

タオルをつま先にかけて後ろに引く

30秒を3セット、セット間に30秒の休憩

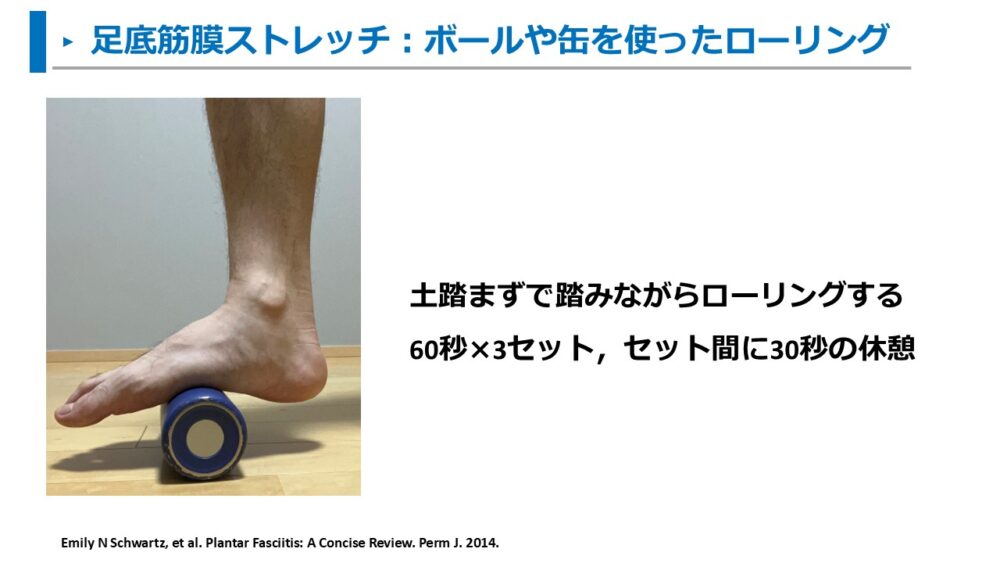

足底筋膜ストレッチ:ボールや缶を使ったローリング

土踏まずで踏みながらローリングする

60秒×3セット、セット間に30秒の休憩

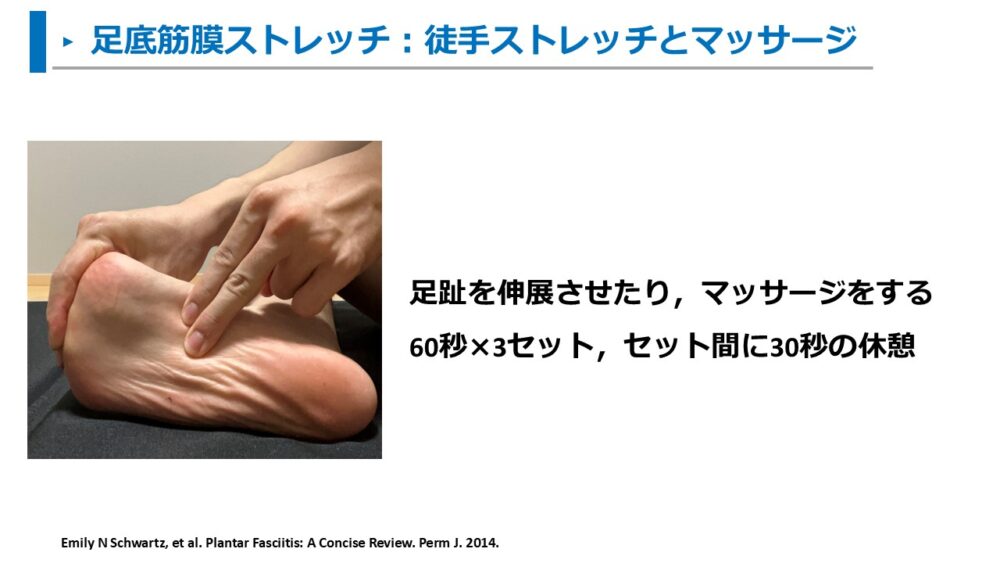

足底筋膜ストレッチ:徒手ストレッチとマッサージ

足趾を伸展させたり、マッサージをする

60秒×3セット、セット間に30秒の休憩

下腿筋や足底筋膜のストレッチは扁平足の直接的な改善に有効でない可能性があります。

しかし、扁平足によって引き起こされる二次的な障害を予防するためには、下腿筋や足底筋膜のストレッチは重要です。

扁平足で崩れやすい筋のコンディションを整えるためにも、ストレッチも取り入れましょう。

ちなみに、静的ストレッチの運動処方に関しては別記事でも紹介しています。

殿筋トレーニング

ここでは、殿筋トレーニングが扁平足に及ぼす効果とトレーニングの方法について解説します。

結論は以下の通りです。

- 足部運動のみに比べ、殿筋トレーニングを加えた方が扁平足の改善に有効

- 殿筋のトレーニングは下肢アライメントを通じて、足部の位置異常・扁平足を改善させる可能性

扁平足の運動療法では、殿筋トレーニングを取り入れることで、扁平足や内側縦アーチの改善に有効であることが報告されています。

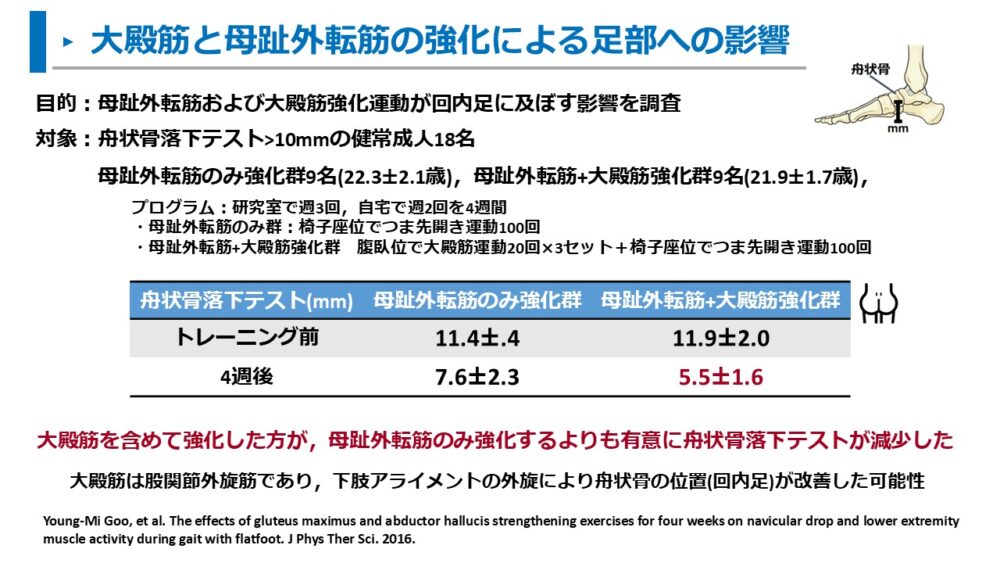

Gooらは、扁平足患者を対象に「母趾外転筋のみを強化した群」と「母趾外転筋+大殿筋を強化した群」で扁平足に及ぼす影響を調査しました16)。

結果は以下の通りです。

トレーニング前と4週間後では、母趾外転筋のみ強化群に比べ、母趾外転筋+大殿筋強化群は舟状骨落下テストが有意に減少した

大殿筋を含めて強化した方が、母趾外転筋のみを強化するよりも扁平足の改善に有効であったと示されています。

大殿筋の強化によって、扁平足が改善したことについて、Gooらは考察で以下のように述べています。

大殿筋は股関節の外旋筋であり、扁平足の足部回内を減らすために下肢のアライメントを外旋させた。

殿筋トレーニングにより下肢のアライメント修正が、足部の位置異常を改善するために有効であるとしています。

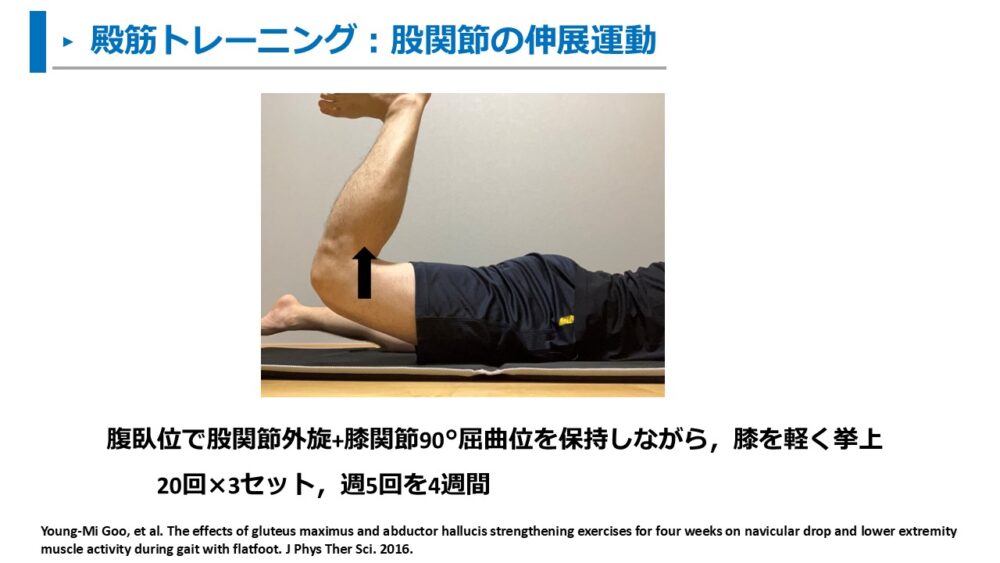

ちなみに、Gooらの調査で用いられた殿筋トレーニングは以下になります。

殿筋トレーニング:股関節の伸展運動

腹臥位で股関節外旋+膝関節90°屈曲位を保持しながら、膝を軽く挙上する。

20回×3セット、週5回を4週間

また、別の調査においても殿筋トレーニングの有効性が示されています。

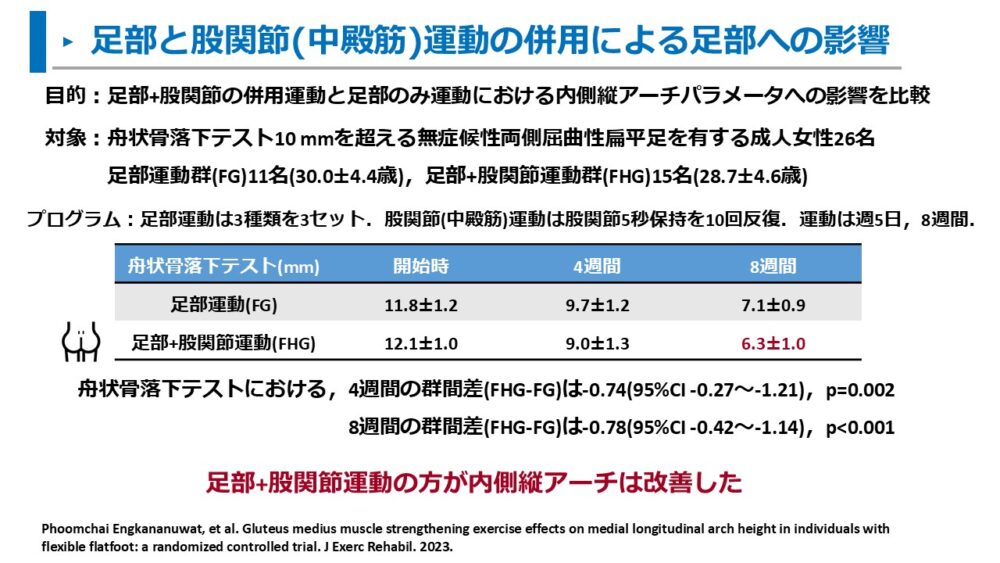

Engkananuwatらは、女性扁平足患者を対象に「足部運動群」と「足部+股関節運動群」で内側縦アーチの変化をRCTにて調査しました17)。

ちなみに、Engkananuwatらの調査での股関節運動は中殿筋をメインターゲットとしています。

結果は以下の通りです。

トレーニング前と4週・8週間後の舟状骨落下テスト(mm)は以下の通り

- トレーニング後4週間では、足部運動群よりも足部+股関節運動群の方が有意に改善した(群間差-0.74、p=0.002)

- トレーニング後8週間では、足部運動群よりも足部+股関節運動群の方が有意に改善した(群間差-0.78、p<0.001)

足部運動に股関節(中殿筋)運動を加えた方が、内側縦アーチの改善に有効であることが示されています。

中殿筋の運動によって内側縦アーチが改善した要因について、Engkananuwatらは考察で以下のように述べています。

中殿筋の筋力と内側縦アーチの高さは関連している。

中殿筋の筋力が増すことで下肢のアライメントが改善され、足部の内在筋がより良い位置に配置されるようになり、内側縦アーチを効果的にサポートできる可能性がある。

また、扁平足における殿筋の重要性についてBrijwasiらも以下のように述べています18)。

殿筋群(大殿筋、中殿筋、小殿筋) は、重力による股関節内転トルクに抗して股関節を安定させ、股関節外旋し足部回内を軽減することで、適切なアライメントを維持する。

そのため、殿筋の筋力強化は間接的に運動連鎖を強化し、扁平足の改善に役立つ。

殿筋の機能は下肢のアライメント・足アーチの保持に重要であることが示されています。

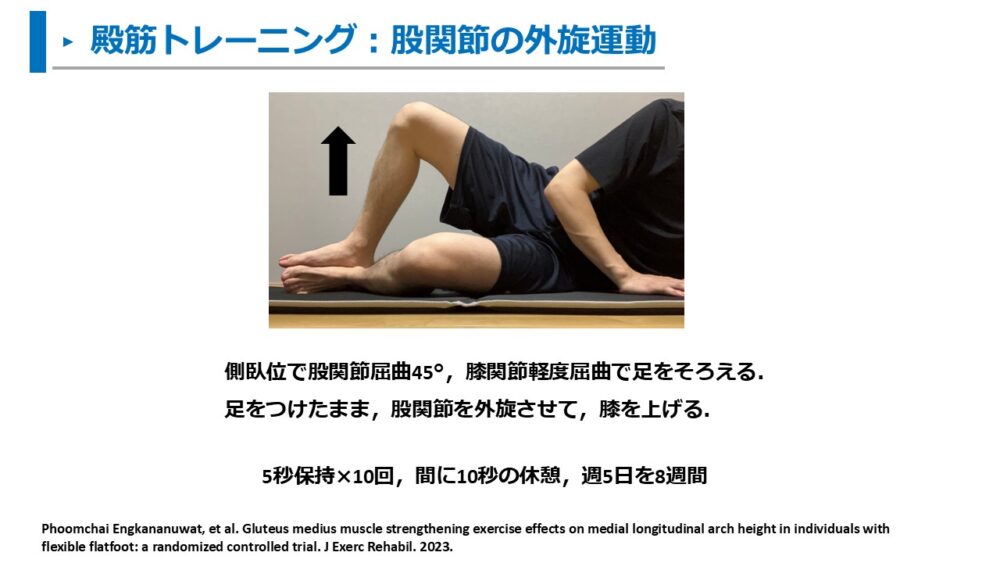

Engkananuwatらの調査で用いられた殿筋トレーニングは以下になります。

殿筋トレーニング:股関節の外旋運動

側臥位で股関節屈曲45°、膝関節軽度屈曲で足をそろえる。

足をつけたまま、股関節を外旋させて膝を上げる。

5秒保持×10回、間に10秒の休憩、週5日を8週間

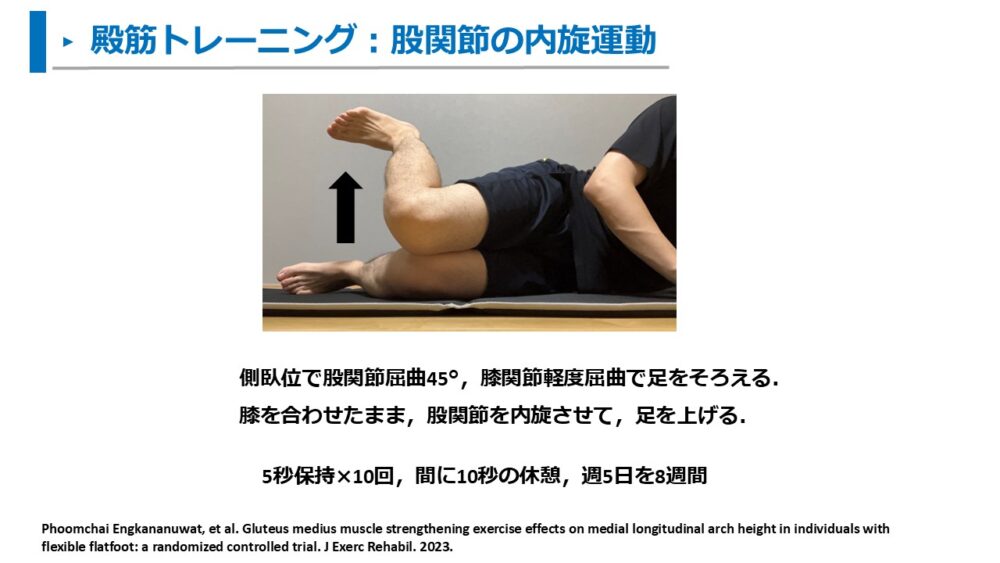

殿筋トレーニング:股関節の内旋運動

側臥位で股関節屈曲45°、膝関節軽度屈曲で足をそろえる。

膝を合わせたまま、股関節を内旋させて足を上げる。

5秒保持×10回、間に10秒の休憩、週5日を8週間

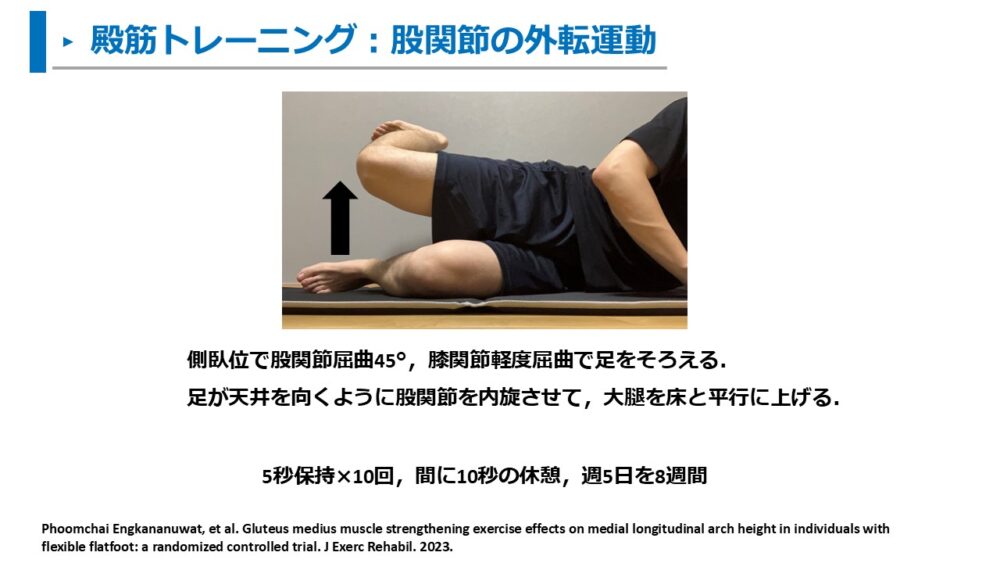

殿筋トレーニング:股関節の外転運動

臥位で股関節屈曲45°、膝関節軽度屈曲で足をそろえる。

足が天井を向くように股関節を内旋させて、大腿を床と平行に上げる。

5秒保持×10回、間に10秒の休憩、週5日を8週間

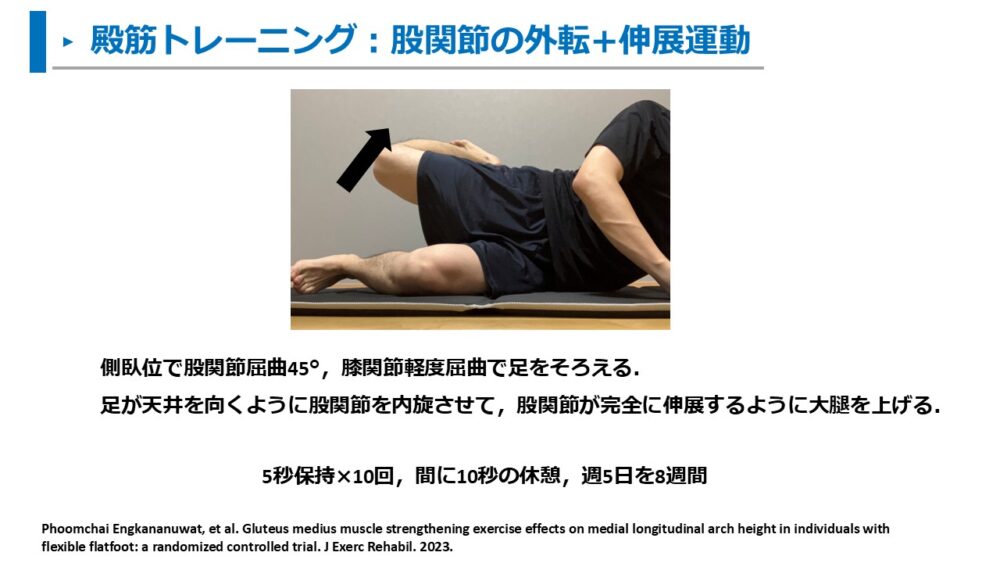

殿筋トレーニング:股関節の外転+伸展運動

側側臥位で股関節屈曲45°、膝関節軽度屈曲で足をそろえる。

足が天井を向くように股関節を内旋させて、股関節が完全に伸展するように大腿を上げる。

5秒保持×10回、間に10秒の休憩、週5日を8週間

大殿筋や中殿筋といった殿筋トレーニングは扁平足・内側縦アーチの改善に有効です。

足だけでなく、殿筋群へのアプローチも積極的に取り入れてみましょう。

まとめ

ここまで、後脛骨筋トレーニング、足内在筋トレーニング、下腿や足底筋膜のストレッチ、殿筋トレーニングについて解説してきました。

- 後脛骨筋は舟状骨を上方へ引く機能があり、アーチを保持する重要な筋

- 足部内転運動・足部回外運動・片脚カーフレイズにより後脛骨筋の筋活動が高まる

- 足内在筋は推進時など足アーチを安定させる重要な役割がある

- ショートフットエクササイズは、扁平足の内側縦アーチを改善させるエビデンスの高いアプローチ

- ショートフットエクササイズ、つま先を広げる運動、足底を床に付けた母趾や第2~5趾伸展運動は足内在筋の筋活動が高まる

- ストレッチにより扁平足が改善するというエビデンスは示されていない

- 扁平足は下腿筋の緊張や足底筋膜炎を引き起こすリスクがあり、下腿筋の緊張や足底筋膜炎の予防改善にはストレッチが有効

- 扁平足の運動療法では、足部運動のみに比べ、足部運動+殿筋トレーニングの方が扁平足の改善に有効

- 殿筋のトレーニングは下肢アライメントを通じて、足部の位置異常・扁平足を改善させる可能性

参考資料

- H A Jacob. Forces acting in the forefoot during normal gait–an estimate. Clin Biomech (Bristol). 2001.

- 中村隆一,他.基礎運動学第6版.医歯薬出版株式会社.

- 秋山唯,他.扁平足の診かた.日本フットケア・足病医学会誌.2023.

- Kornelia Kulig, et al. Selective activation of tibialis posterior: evaluation by magnetic resonance imaging. Med Sci Sports Exerc. 2004.

- Shigeyuki Hara, et al. The effects of short foot exercises to treat flat foot deformity: A systematic review. J Back Musculoskelet Rehabil. 2023.

- Ching Huang, et al. Effects of the Short-Foot Exercise on Foot Alignment and Muscle Hypertrophy in Flatfoot Individuals: A Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2022.

- 篠原純司,他.4週間のショートフットエクササイズが健康な大学生の動的姿勢制御および足部・足関節の安定感に及ぼす影響ー足関節捻挫の予防エクササイズとしての有用性についての考察ー.日本アスレティックトレーニング学会誌.2023.

- Edward PM, et al. Effect of plantar intrinsic muscle training on medial longitudinal arch morphology and dynamic function. Man Ther. 2013.

- Eun-Kyung Kim, et al. The effects of short foot exercises and arch support insoles on improvement in the medial longitudinal arch and dynamic balance of flexible flatfoot patients. J. Phys. Ther. Sci. 2016.

- 渡邉耕太,足の内在筋・外在勤の働きと新しい運動療法.日本臨床スポーツ医学会誌.2023.

- Thomas M Gooding, et al. Intrinsic Foot Muscle Activation During Specific Exercises: A T2 Time Magnetic Resonance Imaging Study. J Athl Train. 2016.

- Romain Tourillon, et al. How to Evaluate and Improve Foot Strength in Athletes: An Update. Front Sports Act Living. 2019.

- Sara H. Kamel Mohamed, et al. Prevalence of Calf muscle tightness in asymptomatic flatfoot subjects. Egy. J. Phys. Ther. 2022.

- Emily N Schwartz, et al. Plantar Fasciitis: A Concise Review. Perm J. 2014.

- Hataitip Boonchum, et al. Effect of a home-based stretching exercise on multi-segmental foot motion and clinical outcomes in patients with plantar fasciitis. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2020.

- Young-Mi Goo, et al. The effects of gluteus maximus and abductor hallucis strengthening exercises for four weeks on navicular drop and lower extremity muscle activity during gait with flatfoot. J Phys Ther Sci. 2016.

- Phoomchai Engkananuwat, et al. Gluteus medius muscle strengthening exercise effects on medial longitudinal arch height in individuals with flexible flatfoot: a randomized controlled trial. J Exerc Rehabil. 2023.

- Tanya Brijwasi, et al. A comprehensive exercise program improves foot alignment in people with flexible flat foot: a randomised trial. J Physiother. 2023.

コメント