担当している患者さんが、どれくらいのADLができれば自宅に帰れるのか意識してますか?

自宅に帰るのが目標だけど…

どれくらいADLがあれば帰れるのかわからない。

なんて話を聞いたことがあります。

もちろん、自宅退院は色んな要因が関わってくるので、「ここまでADLができらた退院!」と断定はできません。

でも、一般的にどの程度のADL能力があれば自宅に帰れるのかを知ることは、

目標設定にも重要ですし、家族や他職種と連携する際の情報提供にも重要です。

この記事では、

脳血管疾患の自宅退院に必要となるADL能力について、FIMを用いた研究を紹介します。

結論として、脳血管疾患の自宅退院には

- 目安となるFIMスコアは、FIM運動項目スコア70点前後、トータルFIMスコア80~100点

- 自宅退院に必要となるADLレベルは家族構成によって異なる

- 自宅退院で特に困難となりやすいADL項目は、移乗・移動・トイレ動作

今回の内容は、「脳血管疾患患者の自宅退院に必要なADL能力がわからない。」という方におススメです。

大腿骨骨折の自宅退院の目安となるFIM運動項目スコアについても別記事で紹介しています。

FIMの簡単な説明

FIM(Functional Independence Measure)はADLの自立度を評価するスケールです。

生活上での「しているADL」を評価しており、セルフケア・排泄コントロール・移乗・移動を含めた運動項目、コミュニケーション・社会的認知を含めた認知項目の18項目から構成されています。

リハビリに関わる方なら、なじみある評価スケールですね。

FIMは、

- 18コのすべての項目からなる、FIMトータルスコア(18~127点)

- 13コの運動項目からなる、FIM運動項目スコア(13~91点)

- 5コの認知項目からなる、FIM認知項目スコア(5~35点)

の3種類のスコアがあります。

今回の内容では、特にFIMトータルスコアとFIM運動項目スコアの2つが重要になります。

FIMについて、もっと知りたい人はこちら。

脳血管疾患の自宅退院目安となるFIMスコア

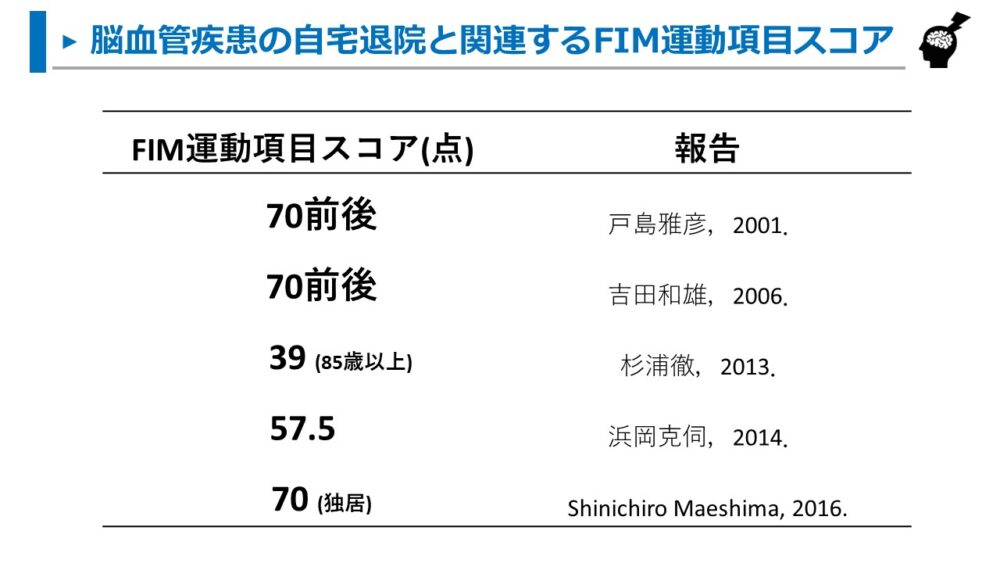

脳血管疾患の自宅退院とFIMの関係について報告はいくつかあります。

これらの報告から考えられる目安は、

脳血管疾患患者の自宅退院では、FIM運動項目のスコア70点程度です。

先行研究でも70点前後という報告が多いですが、

70点というのは、13個の運動項目のうち、1項目の得点が5~6点、つまり、「監視・準備」~「修正自立」レベルの項目が多く必要ということです。

「自宅に帰るのだから、自立に近い状態じゃなきゃダメでしょ。」となりそうですが、

13項目すべてを修正自立レベルにする必要はないとも考えられます。

介護サービスなど社会資源を有効に活用することで、十分なADL能力に到達できなくても退院できる可能性があることは忘れないでおきたいですね。

また、患者さんによって必要なADL能力をしっかり評価し、焦点を絞ったアプローチをしましょう。

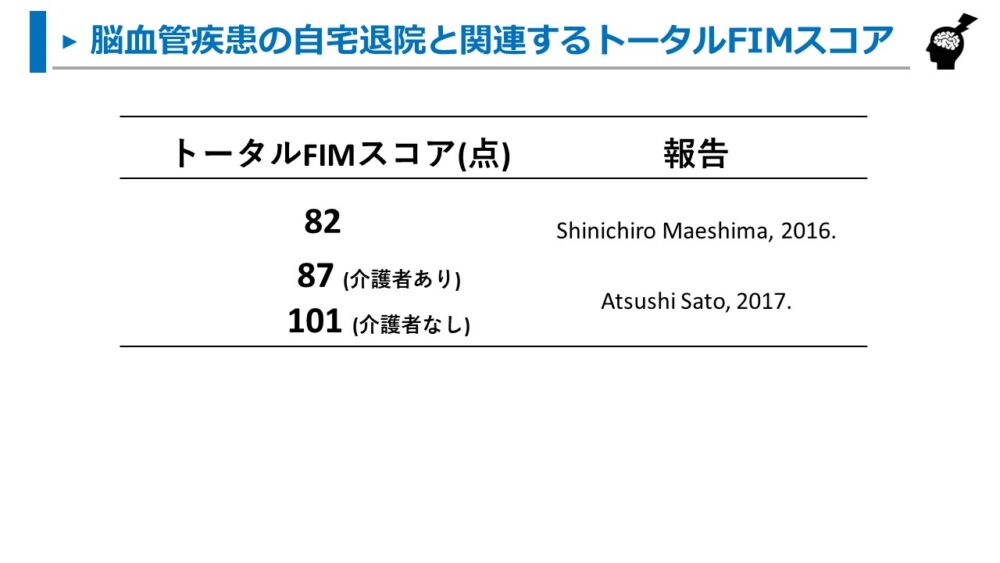

トータルFIMスコアも、自宅退院と関連が報告されています。

介護者によって異なりそうですが、トータルFIMスコア80~100点が自宅退院の目安になると思います。

自宅での生活には運動機能に加えて、コミュニケーションや社会的認知といった能力が必要となります。

例えば、”理解”や”表出”の能力が低くければ、介助量は多くなるし、

夜中に騒ぐ、大声をだすなどの”社会的交流”に問題があれば、同居家族が穏やかに生活することは難しくなります。

ただし、上記のFIM運動項目スコアが70点程度だとすると、

認知項目のスコアは必ずしも高得点でなくても良いのかもしれません。

認知項目の影響は、家族構成や自宅の環境によって大きく異なるので退院前のカンファレンスや家族への説明が特に重要だと思います。

脳血管疾患の自宅退院では家族構成の影響が大きい

上の項で、自宅退院の目安となるFIMスコアを紹介しましたが、

自宅退院をADL能力だけで判断はできません。

脳血管疾患の自宅退院に影響する要因はたくさんありますが、

最も影響が大きい要因の一つが“家族構成”、つまり介護者がいるかどうかです。

いくつか、論文を紹介すると、

家族、子供、キーパーソン、支援者などの人的資源が単独世帯脳卒中患者の在宅復帰と関わると考えられる。(澤村、2020)

FIM運動項目50~60点は介護者が必要であり、70点を越せると介護者が不要となる傾向がある。(辻、1996)

トイレ移乗が要介護レベルで家族構成が2名以下の高齢脳卒中患者は自宅退院が困難になりやすい。(植松、2002)

澤村彰吾,他.単独世帯脳卒中患者の在宅復帰阻害因子の検討-階層的クラスター分析およびテキストマイニングを用いて-.理学療法科学.2020.

辻哲也,他.入院・退院時における脳血管障害患者のADL構造の分析-機能的自立度評価法(FIM)を用いて-.リハ医学.1996.

植松海雲,高齢脳卒中患者が自宅退院するための条件-Classification and regression trees (CAST)-.リハビリテーション医学.2002.

自宅退院に介護者が影響していることを述べています。

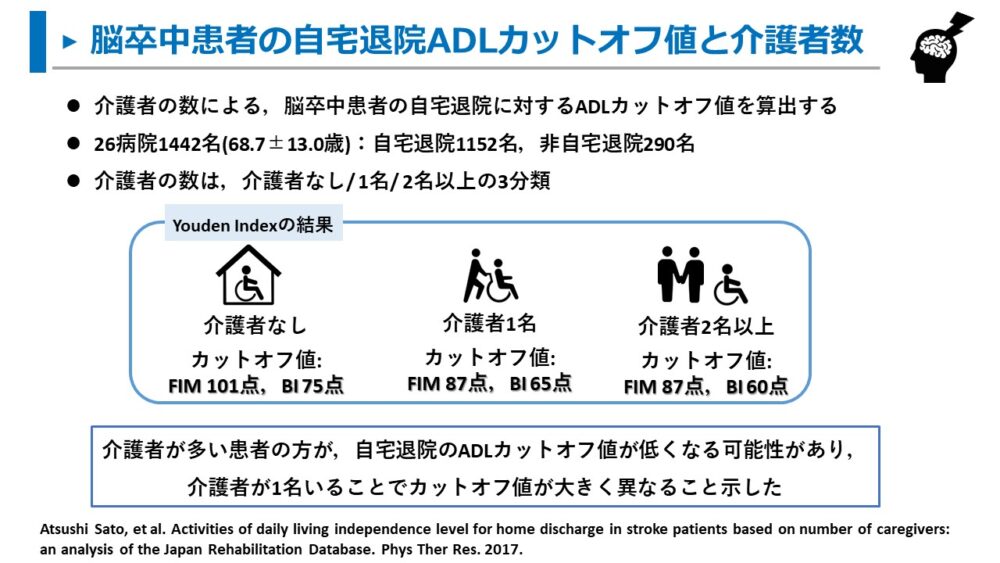

また、Satoらは、26病院1442名の脳血管疾患患者を対象としたデータから、介護者の人数によって自宅退院となるADLカットオフ値が異なる可能性があることを報告しています。

この報告は、本当に興味深い内容です。

感覚的に「介護者の数と自宅で必要なADL能力違うなー。」と思う人は多いと思いますが、この研究では科学的にADLカットオフ値から検討しています。

介護者によって自宅退院に必要なADL能力が変わる可能性がありますが、注意も必要です。

それは、介護者の人数だけでは介護力を判断することは難しいということです。

例をいくつか紹介すると、

- 子どもがいるけど、昼は仕事をしているため日中は独居である。

- 妻がいるけど、妻も高齢なので大きな介助は難しい。

- 妻や子供の仕事が夜勤が多く昼は寝ているため、トイレなどの頻繁な介助は難しい。

などなど、家族のスタイルや仕事によって介護力は大きく違います。

自宅退院には、介護者の人数だけで判断せずに、家族の状態や職業、ライフスタイルなど生活を知ったうえで、自宅生活のプランを検討する必要があります。

これには、時間もかかるし手間も多いです。

一つの方法として、病棟看護師や地域連携室、患者さんによってはケアマネージャーに情報をきくことが重要だと思います。

セラピストが単独で動くよりも、短時間に多くの情報が得られる可能性があるからです。

自宅退院で特に重要なADL能力は移乗・移動・トイレ動作

自宅退院に特に重要なADL能力は移乗・移動・トイレ動作です。

これは先行研究でも報告がありますし、臨床の経験でも感じることが多いです。

脳血管疾患の自宅退院とADL能力の報告をみると、

移動、トイレ動作の自立が自宅退院に重要である可能性。(吉田、2006)

トイレ移乗が要介助レベルでは自宅退院が困難になりやすい。(植松、2002)

自宅退院と療養施設転院では、移動能力に差を認めた。(戸島、2001)

吉田和雄,他.脳卒中回復期リハ開始時期による機能予後の違いについて-運動FIMを用いて-.脳卒中.2006.

植松海雲,高齢脳卒中患者が自宅退院するための条件-Classification and regression trees (CAST)-.リハビリテーション医学.2002.

戸島雅彦,他.脳梗塞急性期入院例の入院期間と退院先に影響する因子.リハビリテーション医学.2001.

などがあります。

移乗・移動に関しては、寝たきり状態でない限り必要となります。

寝たきりでは、独居はもちろん、介護者がいても、「寝たきりなら家でも施設でも同じ。」、「寝たきりなが家ではみれない!」と言われるご家族は多いです。

「一人で車椅子に移れる!」、「トイレやリビングに一人で行ける!」というのは、活動の範囲を大きく広げる上に、介護者の負担も大きく減らせることができます。

病棟での活動量向上を図るリハビリとしては、最初に獲得を目指す能力の一つだと思います。

また、トイレ動作は、介護者の負担を減らすのにかなり重要です。

トイレ動作が困難の場合、オムツ交換を介護者が行う必要があります。

トイレは1日に何回も必要になるうえに、オムツ交換は慣れていないと時間がかかり、体への負担が大きい場合もあります。

また、たとえ家族でも下の世話をすることに抵抗が大きく、精神的な負担となっていることも多くあります。

トイレ動作を自分で出来るかは、自宅退院に影響が大きいです。

ちなみに、小山やUchidaらの報告では、

脳血管疾患ではADL項目の食事・整容は比較的難易度が低く、入浴・移乗・移動・階段は難易度が高いADLであると述べています。

難易度が高いADLのうち、入浴や階段昇降に関しては、デイサービスを利用した入浴や階段を使わない環境を整えるなどで、自宅退院時に対応しやすい場合が多いです。

デイサービスやヘルパー利用などの社会的資源利用と自宅環境調整によって、自宅退院を進めることはとても重要ですね。

まとめ

- 脳血管疾患の自宅退院目安は、FIM運動項目スコア70点前後、もしくはトータルFIMスコア80~100点

- 介護者の数が多ければ自宅退院に必要ADL能力は下がる

- 介護者の数だけでなく介護力も重要であり、病棟看護師や連携室、ケアマネージャーと連携が大切

- 自宅退院で特に困難となりやすいADL項目は、移乗・移動・トイレ動作

- 移乗・移動・トイレ動作の困難は介護負担の増加に大きく関わる

参考文献

- 戸島雅彦,他.脳梗塞急性期入院例の入院期間と退院先に影響する因子.リハビリテーション医学.2001.

- 植松海雲,高齢脳卒中患者が自宅退院するための条件-Classification and regression trees (CAST)-.リハビリテーション医学.2002.

- 小山哲男.脳卒中患者の帰結予測-FIM,拡散テンソル法 MRI,自宅復帰-.Jpn J Rehabil Med.2018.

- Kensaku Uchida, et al. Item Difficulties of the FIM-Motor Subscale in Patients with Ischemic Stroke during Acute Care: An Ordinal Logistic Modeling Study. Prog Rehabil Med. 2020.

- 澤村彰吾,他.単独世帯脳卒中患者の在宅復帰阻害因子の検討-階層的クラスター分析およびテキストマイニングを用いて-.理学療法科学.2020.

- 植松海雲,高齢脳卒中患者が自宅退院するための条件-Classification and regression trees (CAST)-.リハビリテーション医学.2002.

- 浜岡克伺,他.脳卒中患者の在宅復帰に必要な基準値-Functional Independence Measureを用いた検討–.理学療法科学.2014.

- 辻哲也,他.入院・退院時における脳血管障害患者のADL構造の分析-機能的自立度評価法(FIM)を用いて-.リハ医学.1996.

- 吉田和雄,他.脳卒中回復期リハ開始時期による機能予後の違いについて-運動FIMを用いて-.脳卒中.2006.

- Kunji Shirahama, et al. The role of the functional independence measure score in predicting the home discharge of inpatients with cerebrovascular diseases in convalescent rehabilitation wards. J Phys Ther Sci. 2020

- 杉浦徹,他.超高齢脳卒中患者(85歳以上)の自宅退院に必要なADL条件の検討.理学療法学.2013.

- Atsushi Sato, et al. Activities of daily living independence level for home discharge in stroke patients based on number of caregivers: an analysis of the Japan Rehabilitation Database. Phys Ther Res. 2017.

- Shinichiro Maeshima, et al. Potential factors, including activities of daily living, influencing home discharge for patients with putaminalhaemorrhage. BMC Neurol. 2016.

コメント