MMTでは上がってるけど、どれくらい運動できるの?

MMTの筋力評価だけでは、スポーツ時に十分な筋力か判断できない!

MMTはリハビリでよく用いられる評価ですが、

パフォーマンスにおける筋力の程度を評価したい際は、限界を感じることがあります。

BIODEXなど筋力測定の専用機器があれば、数値化して詳細な評価が可能ですが、設備が整った環境でないと難しいです。

そんなときに便利なのが、立ち上がりテスト。

筋力の詳細な数値化は出来ませんが、パフォーマンス能力を含め段階的に判定でき、

患者さん自身も判定がわかりやすいので臨床でもおススメです。

この記事では、立ち上がりテストの方法と筋力やパフォーマンスとの関連について解説します。

この記事の結論は以下の通りです。

- 立ち上がりテストは筋力やパフォーマンスを段階的に評価できる

- 40cm台から片脚で立ち上がれる能力は膝伸展筋力体重比(WBI)0.6でジョギング開始レベル

- 10cm台から片脚で立ち上がれる能力はWBI1.0で競技スポーツ開始レベル

専門の筋力測定の機器がなくても筋力評価やパフォーマンス評価ができるようになる

ちなみに、立ち上がりテストはロコモティブシンドロームの評価にも使われています。

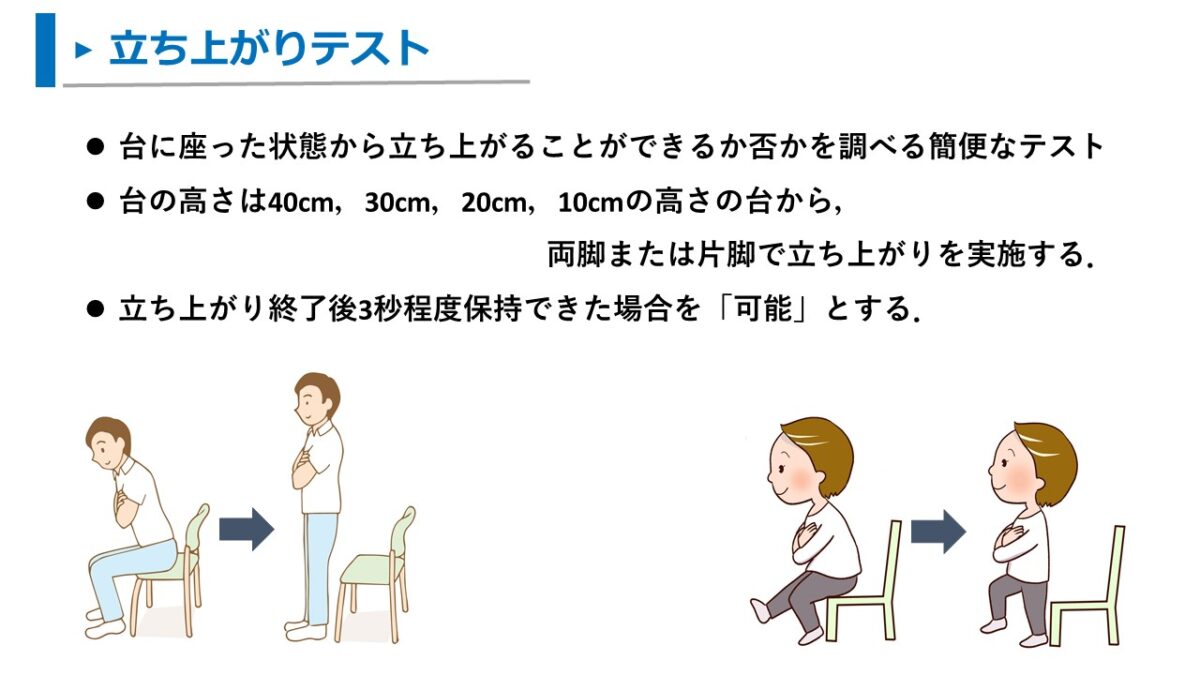

立ち上がりテストの測定方法

立ち上がりテストは、台に座った状態から立ち上がることができるか否かを調べるテストです。

”台の高さ(10~40cm)”と”両脚か片脚か”の条件の組み合わせで能力を評価します。

- 膝が少し曲がる程度で台に座る

- 両手を胸の前で組む(開始姿勢) *片脚での立ち上がりでは、片側の膝は床につかないように軽度伸展位

- 自分のタイミングで立ち上がるように指示をする

- 立ち上がり後に、立位保持を3秒程度できたら「可能」とする *立ち上がれない、立てたがすぐに倒れる場合は「不可」

- 可能だった台の高さから下げて、さらに評価する→可能だった最も低い台の高さが測定値

メリット

〇出来るかを見て判断するので、判定が楽。

〇比較的若い人のパフォーマンスを段階的に評価できる。

〇検査者も被験者も変化がわかりやすい。

デメリット

〇下肢や体幹の可動域制限があると実施が難しい。

〇腰部や下肢痛があると実施が難しい。

〇10~40cmの高さの台が必要。

立ち上がりテストで膝伸展筋力・パフォーマンスを簡易的に判定できる

膝関節の伸展筋力は測定しやすいこともあり、

下肢筋力の指標としては代表的です。

黄川と山本は、

膝伸展筋力を体重で除して体重支持指数(weight bearing index: WBI)という指標で示しました1)。

体重60kgの人の等尺性膝伸展筋力が60kgだとすると、

伸展力60kg/体重60kg=WBI 1.00。

〇スポーツ活動 WBI 1.00以上

〇ジョギング、階段昇降動作 WBI 0.60以上

〇歩行 WBI 0.40以上

このWBIは数値化されるためわかりやすいですが、

BIODEXなどの専用機械が必要となり、環境が整っていないと測定が難しい。

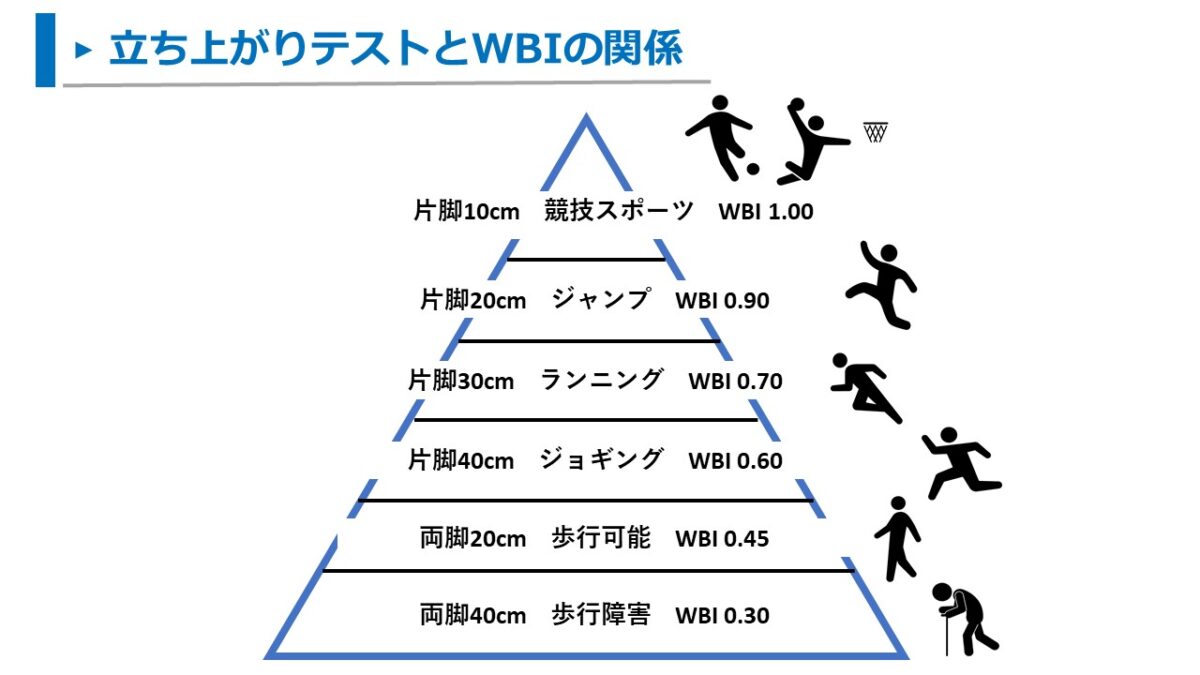

そこで立ち上がりテストを用いることでWBIを推定することができます。

山本ら2)と村永ら3)の報告をまとめると、

両脚40cm=WBI 0.30

両脚30cm=WBI 0.35

両脚20cm=WBI 0.45

両脚10cm=WBI 0.50

片脚40cm=WBI 0.60

片脚30cm=WBI 0.70

片脚20cm=WBI 0.90

片脚10cm=WBI 1.00

この結果をパフォーマンスレベルに当てはめると、

両脚40cm=歩行障害 レベル

両脚20cm=歩行可能 レベル

片脚40cm=ジョギング レベル

片脚30cm=ランニング レベル

片脚20cm=ジャンプ レベル

片脚10cm=スポーツ復帰 レベル

立ち上がりテストは簡易的にWBIとパフォーマンスを評価できます。

数値で判定はできませんが、段階的な筋力評価が可能であり、

パフォーマンス能力の指標にもなります。

日常生活やスポーツ復帰を段階的に検討する際にもおススメな評価。

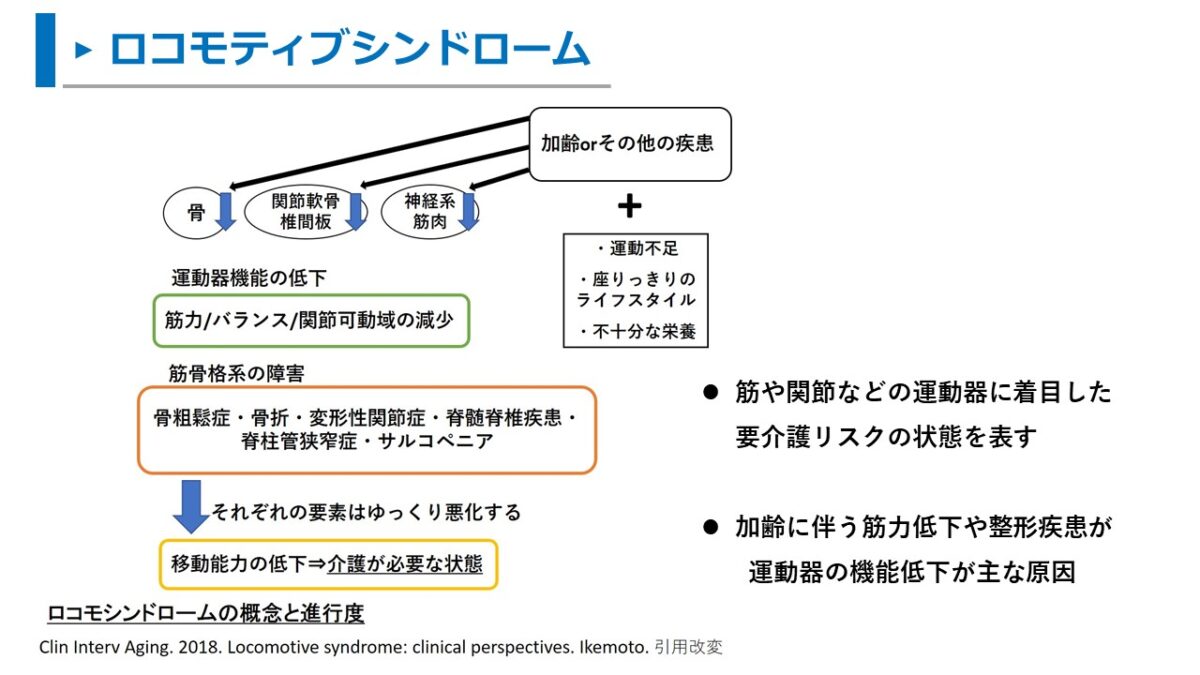

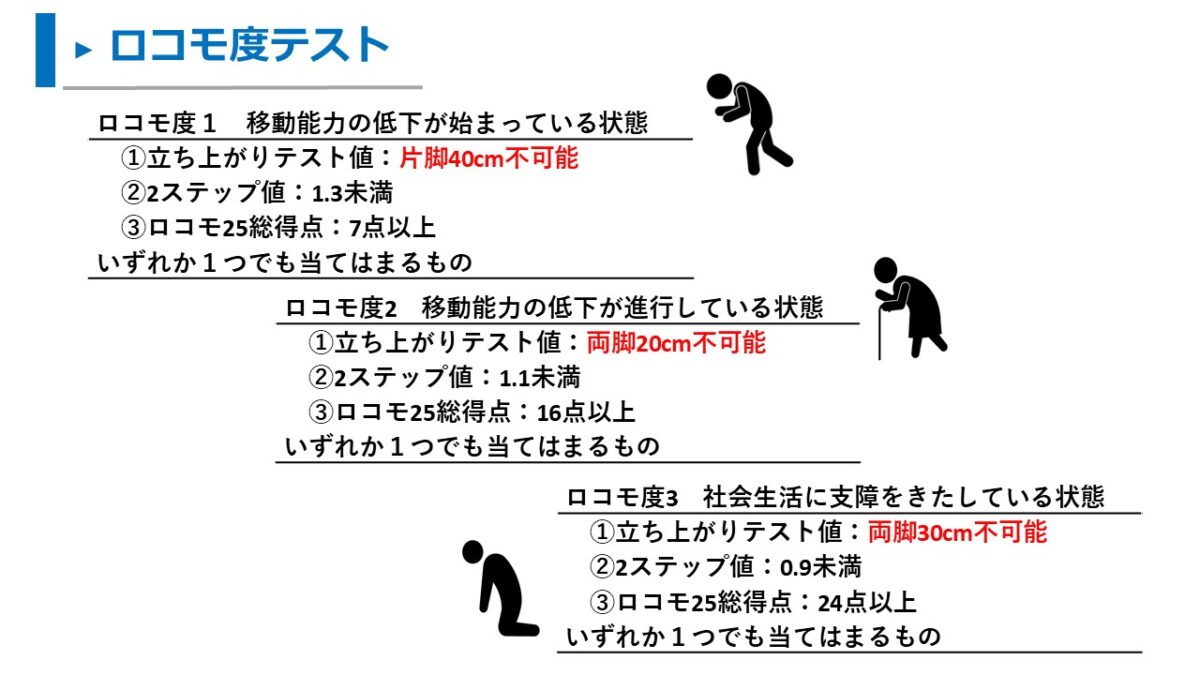

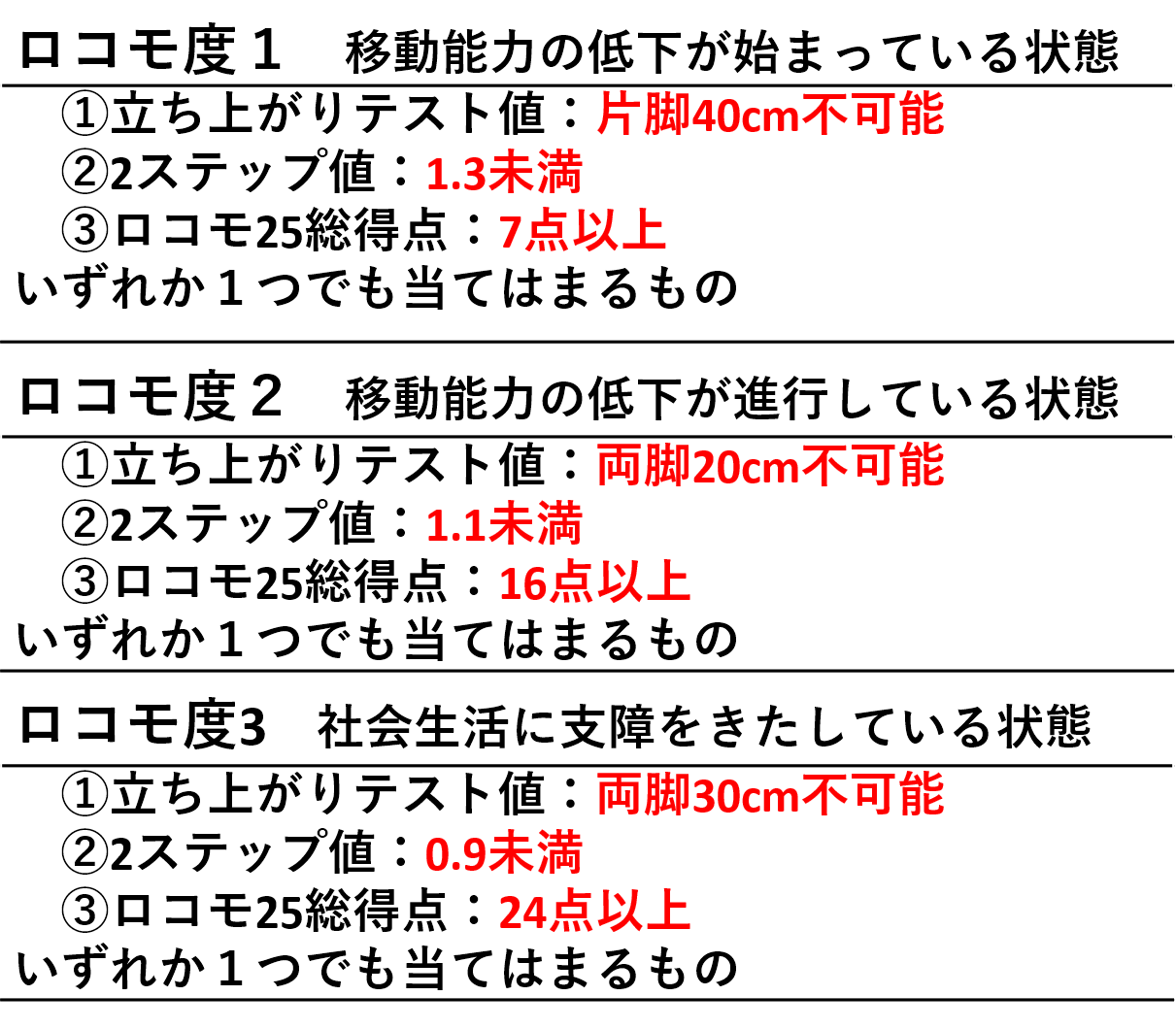

立ち上がりテストはロコモの検出率が高い

ロコモティブシンドローム(以下、ロコモ)とは、筋や関節などの運動器に着目した要介護リスクが高い状態。

加齢に伴う筋力低下や運動器の機能低下が主な原因になります。

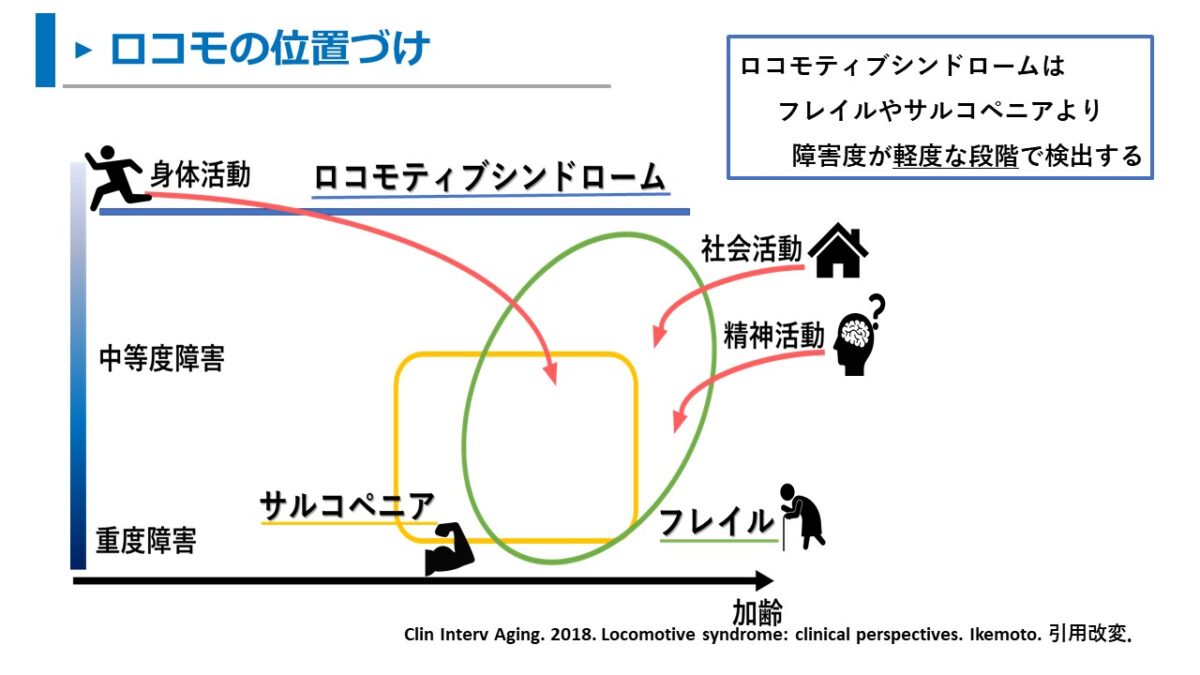

ロコモと似た概念にフレイルやサルコペニアがあります。

ロコモは運動器などの身体活動をピックアップした考えであり、フレイルやサルコペニアよりも障害度が軽度な段階で検出します。

つまり、ロコモの方が若年者や予防活動に用いりやすい概念になります。

立ち上がりテストの片脚40cmから立てない人は、ロコモと判定されます。

他のロコモ度テストやロコモの判定に関しては別記事でも紹介しています。

立ち上がりテストはロコモの3つの評価項目の1つであり、

3つの評価の中でも特に検出率が高いです。

地域住民を対象としたTokidaらの報告4)では、

60歳代でもおよそ50%、70歳代以上では80%以上の人が立ち上がりテストでロコモと判定されていました。

ロコモのチェックとしても立ち上がりテストは優秀なので、

若年者や病気がない方が身体機能の低下に気がつくきっかけになります。

検診事業などでも盛り上がるので是非試してみてください。

立ち上がりテストの年齢平均値

立ち上がりテストは年齢と性別による平均値も算出されています。

村永らは、20歳代から70歳以上の方の平均値を以下のように述べています。

立ち上がりテストは40歳代以上では男女差はあまりなく、

40~60歳代ではロコモの基準であった片脚40cm可能が平均となります。

検診事業や予防活動での指標や目標にも使えるため、知っておくと良いかもしれません。

まとめ

立ち上がりテストの実施方法や筋力・パフォーマンス能力との関連を紹介しました。

- 立ち上がりテストは、短時間で簡単に測定ができる

- 立ち上がりテストは膝伸展筋力体重比と関係し、専門の機器がなくてもMMT5以上の下肢筋力も評価できる

- 立ち上がりテスト両脚20cm可能レベルは歩行可能レベル

- 立ち上がりテストはロコモティブシンドロームの検出率が高い

評価の手法を増やし、色々な視点で身体機能を評価するためにも知っておくと面白いテストです。

参考資料

- 黄川昭雄,山本利春:体重支持力と下肢のスポーツ障害.Jpn. J. Sports Sci. 1986.

- 山本利春:測定と評価 現場に活かすコンディショニングの科学.2007.

- 村永信吾:立ち上がり動作を用いた下肢筋力評価とその臨床応用.昭和医学会誌.2001.

- Ryosuke Tokida, et al. Association between musculoskeletal function deterioration and locomotive syndrome in the general elderly population: a Japanese cohort survey randomly sampled from a basic resident registry. BMC Musculoskelet Disord. 2020.

コメント