背中が丸まると何か悪いの?

なんで背中は丸まる?歳のせい?

後弯した姿勢は改善できるの?

脊柱の後弯変形は、特に高齢者に多い姿勢変形です。

リハビリでは、主疾患ではないけど、患者さんの特徴の一つとして頻繁に見かけます。

後弯姿勢は、バランス能力の低下など身体機能の低下と関連することが報告されており、姿勢の特徴を把握することも重要です。

この記事では、脊柱の後弯変形の特徴や臨床症状、原因、エビデンスのあるアプローチについて解説します。

この記事の結論は以下の通りです。

- 後弯姿勢は筋の伸長や短縮、過活動や低活動を引き起こす

- 後弯姿勢評価であるOWDは簡単かつ短時間に実施できる

- 後弯姿勢は腰痛や身体機能低下、要介護、死亡リスクを高める

- 後弯姿勢の原因は、脊柱伸展筋力の低下、脊柱伸展の可動性低下、骨や椎間板の変形が挙げられる

- 後弯姿勢へのアプローチは、頸部や胸腹部のストレッチ、体幹伸展筋の筋力強化トレーニングが有効

- 後弯姿勢の筋に及ぼす影響と臨床症状がわかる

- 後弯姿勢の評価方法がわかる

- 後弯姿勢の原因とアプローチがわかる

腰椎過前弯姿勢の異常姿勢については別記事にて解説しています。

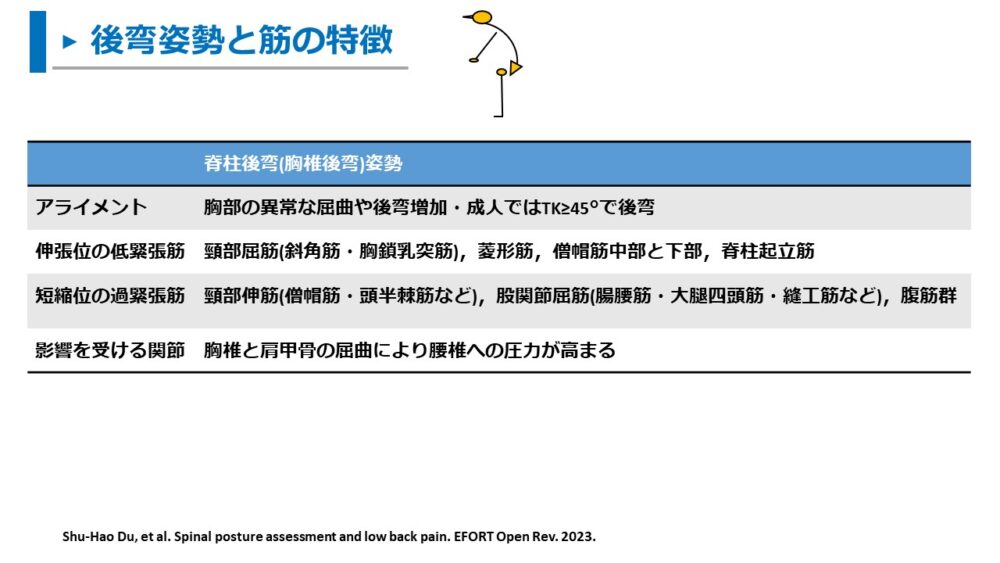

後弯姿勢のアライメントと筋の特徴

後弯姿勢はアライメントが変化するため、筋への負担が増大する可能性があります。

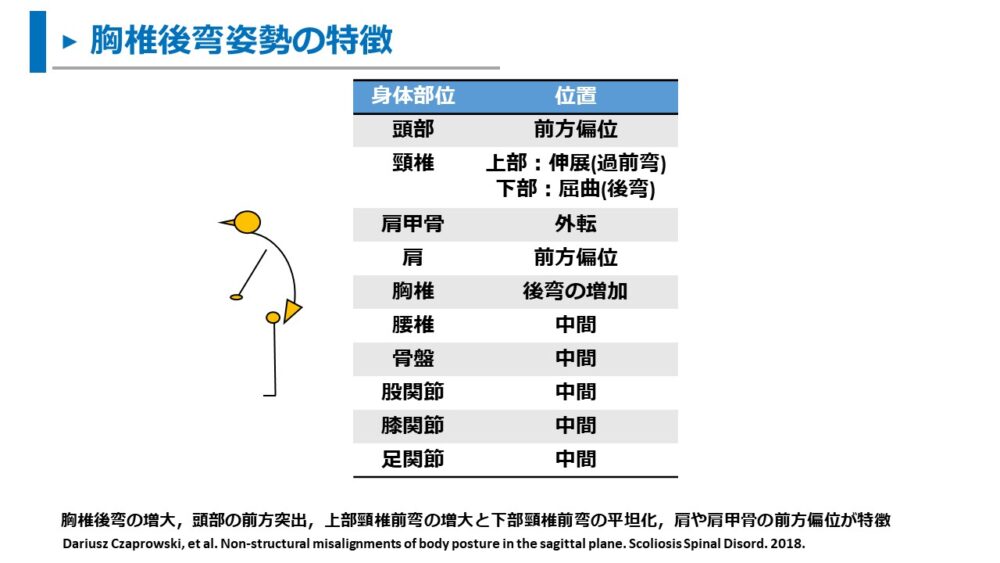

結論として、後弯姿勢の特徴は以下の通りです。

- 後弯姿勢は、胸椎後弯の増大、頭部の前方突出、肩甲骨の前方偏位が特徴

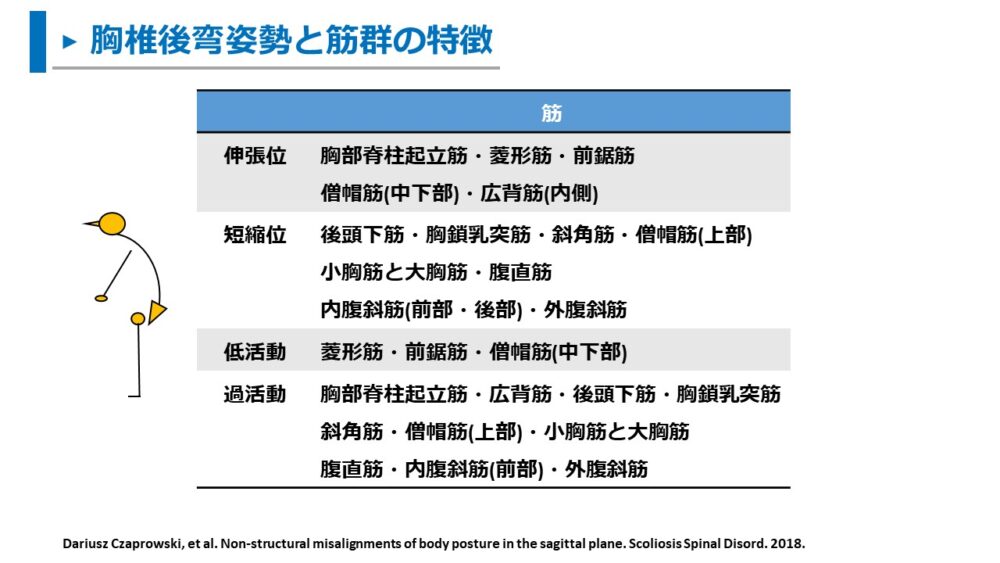

- 後弯姿勢では、体幹背部筋群は伸張位、胸部腹部筋群は短縮位、体幹伸展筋群や胸腹部筋群は過活動となる

高齢者では加齢に伴い、胸椎の後弯角度が増加します。

胸椎の後弯角度は、40歳を過ぎると増加しやすく、60歳以上では20~40%が後弯姿勢になる報告があります1)。

高齢者で後弯姿勢になる要因は、加齢に伴う筋力・筋肉量・筋の質・骨密度の減少・結合組織の脆弱性により、胸椎後弯リスクが高まるためです1)。

後弯姿勢のアライメントは、

胸椎後弯の増大、頭部の前方突出、上部頸椎前弯の増大や下部頸椎前弯の減少、肩甲骨の前方偏位

が特徴です2)。

骨盤や下肢は中間位をとることもありますが、後弯の増加により骨盤後傾や膝関節屈曲により姿勢を代償をする場合があります。

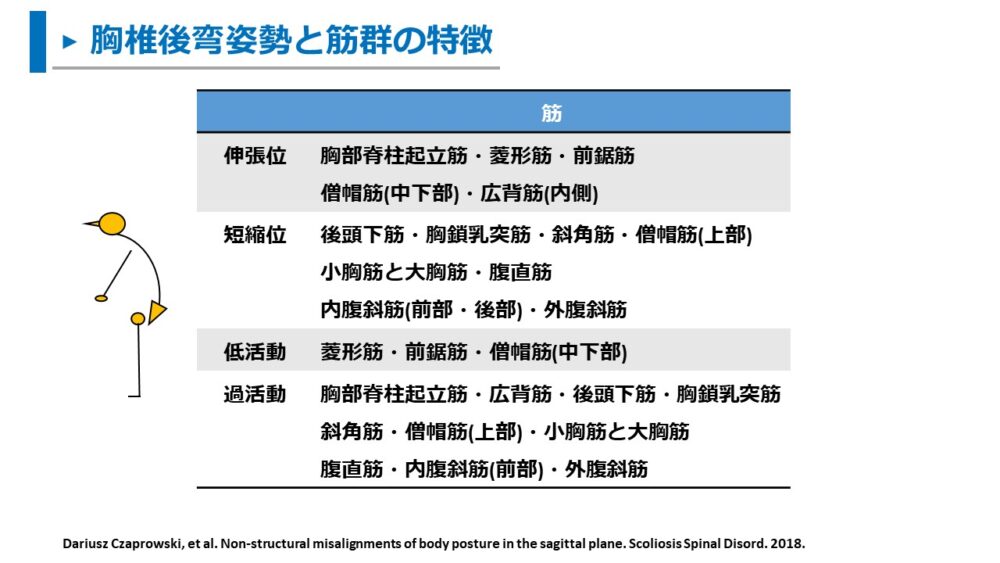

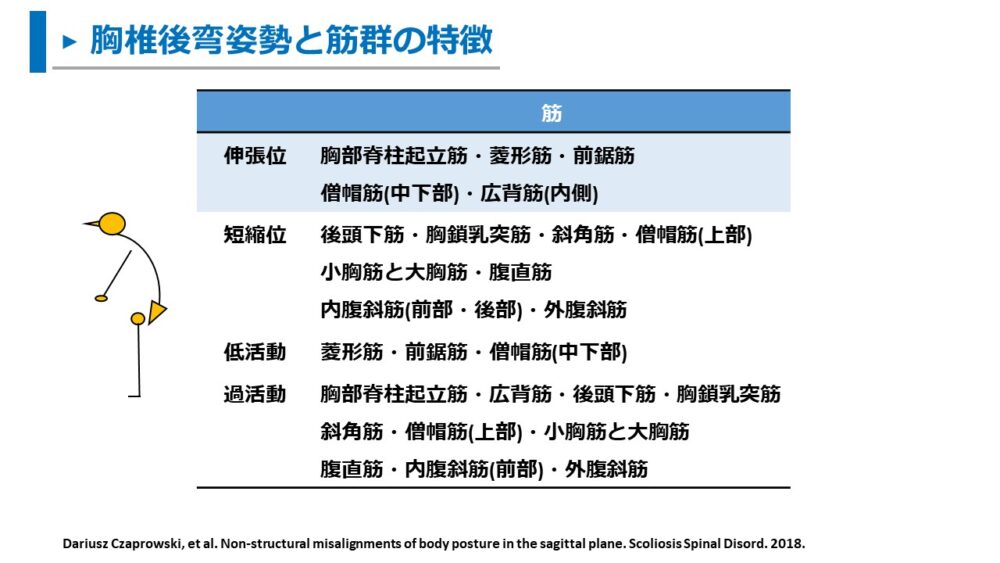

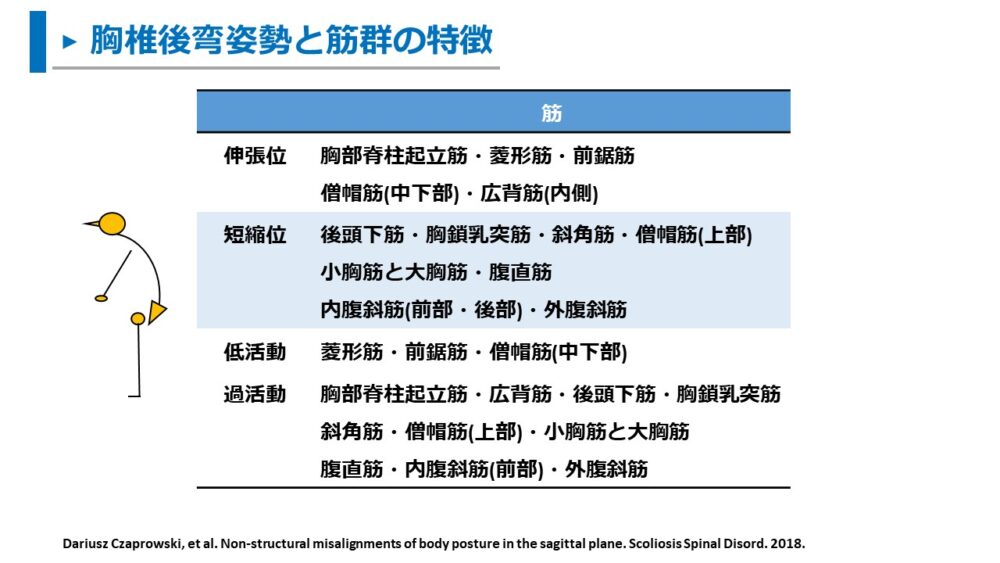

また、後弯姿勢では筋に大きく影響します。

DuらやCzaprowskiらは異常姿勢と筋への影響をまとめており、

後弯姿勢では筋が伸張位と短縮位・低活動と過活動の状態になると述べています2)3)。

後弯姿勢では、頸部や体幹前面の筋は短縮位、体幹背部筋は伸張位を引き起こすことが特徴です。

臨床アプローチでは、短縮位や過活動の筋に対してストレッチやリラクゼーション、伸張位や低活動の筋に対して筋力強化を図る場合もあります。

アプローチにもつながるため、後弯姿勢の特徴と筋への影響も抑えておきましょう。

後弯姿勢の定義と評価方法

後弯姿勢を評価する方法はいくつかあります。

ここでは、姿勢評価のゴールドスタンダードや臨床的に活用しやすい方法を紹介します。

後弯姿勢の評価に関する結論は以下の通りです。

- 後弯姿勢評価のゴールドスタンダードはレントゲン撮影による立位側面像

- レントゲン立位側面像では、TK、SVA、PTが脊柱パラメーターとなる

- 臨床で測定するならOWDが簡便かつ短時間で後弯姿勢を評価できる

姿勢評価:レントゲン立位側面像

姿勢評価の最もゴールドスタンダードな方法は、レントゲンにより立位側面像で頸椎~骨盤までを撮影することです。

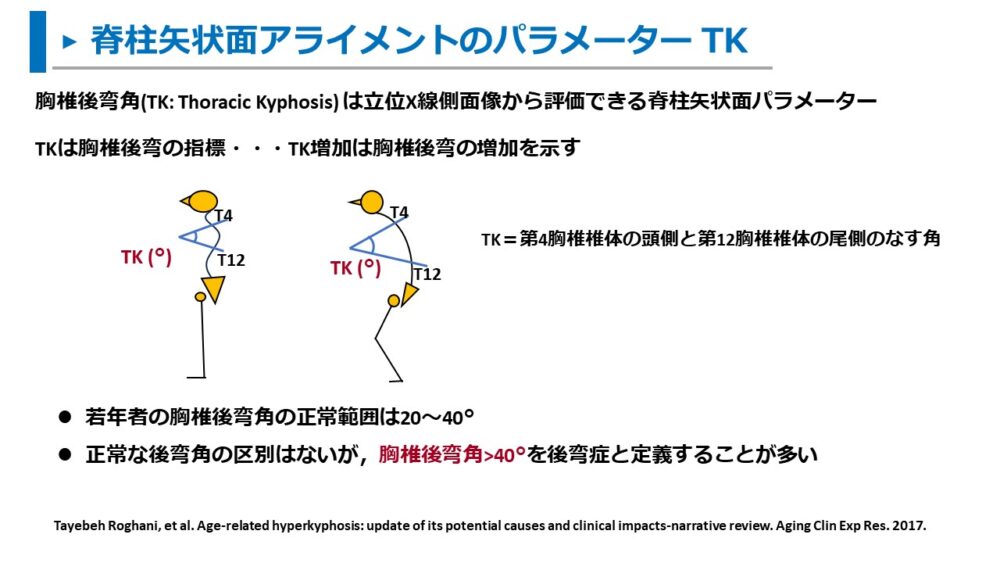

レントゲン撮影による脊柱パラメーターは、いくつか種類がありますが、TK・SVA・PTは重要な指標になります。

TKとは、後弯姿勢を評価する重要な指標です。

- TK(Thoracic Kyphosis)は、胸椎の後弯角を示す立位X線側面像から評価できる脊柱矢状面パラメーターの1つ

- TKの増加は胸椎後弯の増加=後弯姿勢を示す

- TKは第4胸椎椎体頭側と第12胸椎椎体尾側のなす角(°)

- 正常なTKは40°未満(とする報告が多い)

TKが大きいほど胸椎の後弯が大きい状態を示し、一般的な目安は40°とされています4)。

ただし、研究によっては、TK>50°を後弯姿勢の定義に用いている場合もあり、正常姿勢の規定は明確ではないようです。

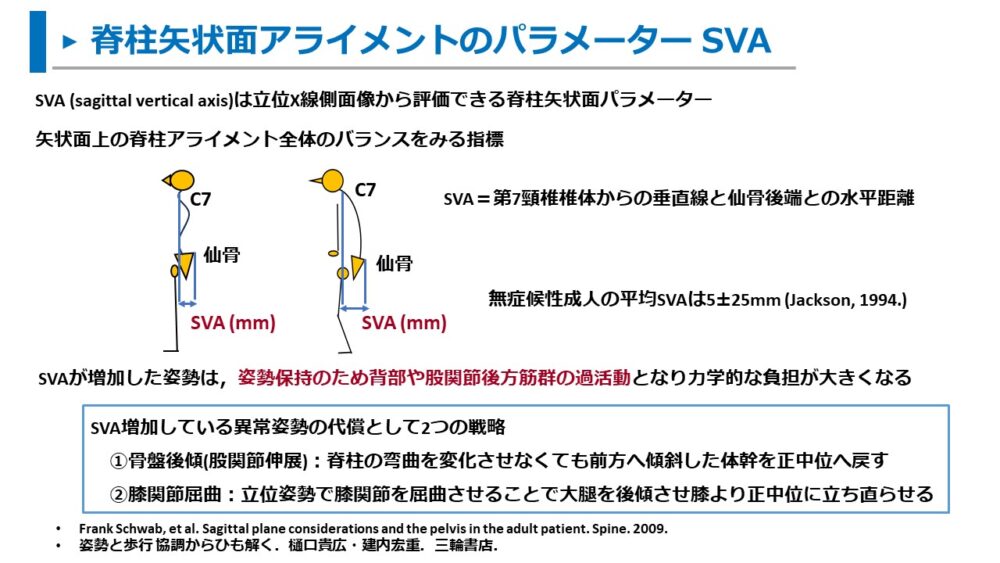

SVAは姿勢全体を評価する重要なパラメーターの1つになります5)。

- SVA(sagittal vertical axis)は、立位X線側面像から評価できる脊柱矢状面パラメーターの1つ

- 矢状面上の脊柱アライメント全体のバランスをみる指標

- SVAは、C7椎体からの垂直線から仙骨後端までの水平距離(mm)

- SVAが増加するほど後弯姿勢

- SVAの増加した姿勢は、背部や股関節後方筋群の過活動が必要のため負担が大きくなる6)

SVAの増加は、脊柱アライメント全体の悪化を示す指標です。

SVAの増加は、頭頚部や体幹が前方偏位した後弯姿勢を表します。

この姿勢では、頭頚部や体幹の重量が前方にかかるため、姿勢保持のために2つの姿勢代償戦略がみられます。

①骨盤後傾(股関節伸展)による代償:骨盤を後傾させ、脊柱を動かすことなく体幹全体を前方から正中位へ戻す

②膝関節屈曲による代償:立位姿勢にて膝関節を屈曲させ、大腿を後傾させ膝関節から正中位に立ち直らせる

初期の後弯姿勢では骨盤や膝関節による代償はみられませんが、重度な後弯姿勢になると代償が顕著になります。

後弯姿勢だけでなく、骨盤後傾や膝関節屈曲による姿勢代償も注目してみましょう。

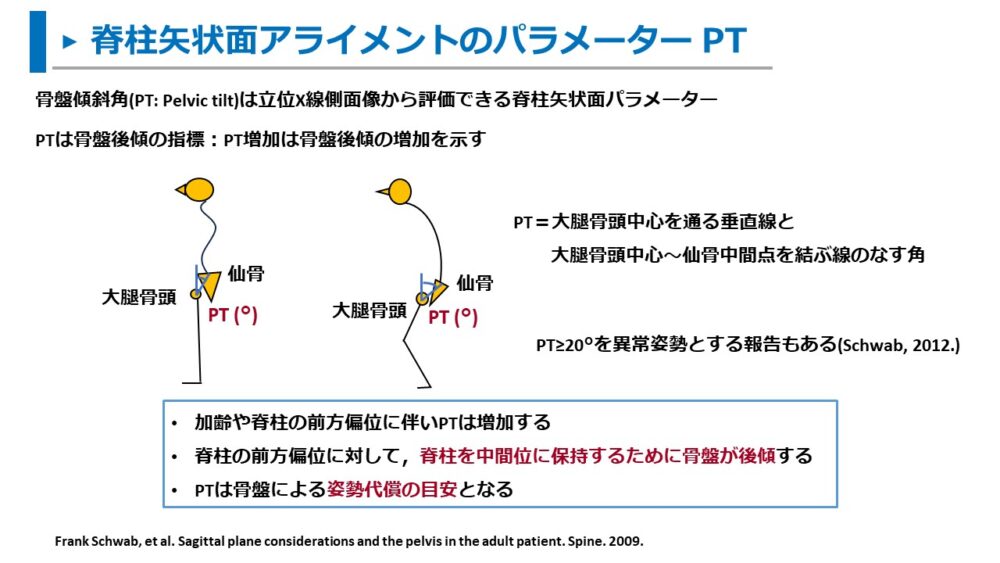

最後に、骨盤傾斜角(PT: pelvic tilt)の紹介です。

PTは骨盤に着目した脊柱パラメーターになります。

- PTは立位X線側面像から評価できる脊柱矢状面パラメーターの1つ

- PTは骨盤の傾きを示す指標で、PTが増加=骨盤が後傾

- PTは大腿骨頭の中心を通る垂直線と大腿骨頭中心―仙骨中間点を結ぶ線のなす角(°)

- 姿勢を代償するために骨盤が後傾するため、PTは姿勢代償の目安となる

SVAの項目で紹介した通り、後弯姿勢を補うために骨盤は後傾します。

そのため、PTは姿勢保持を代償している目安として使用されることもあります5)。

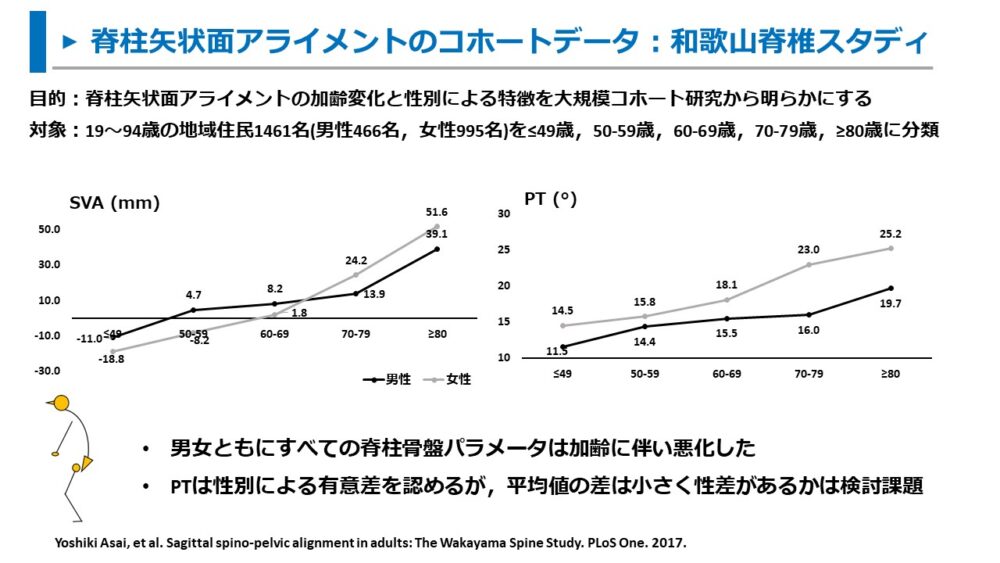

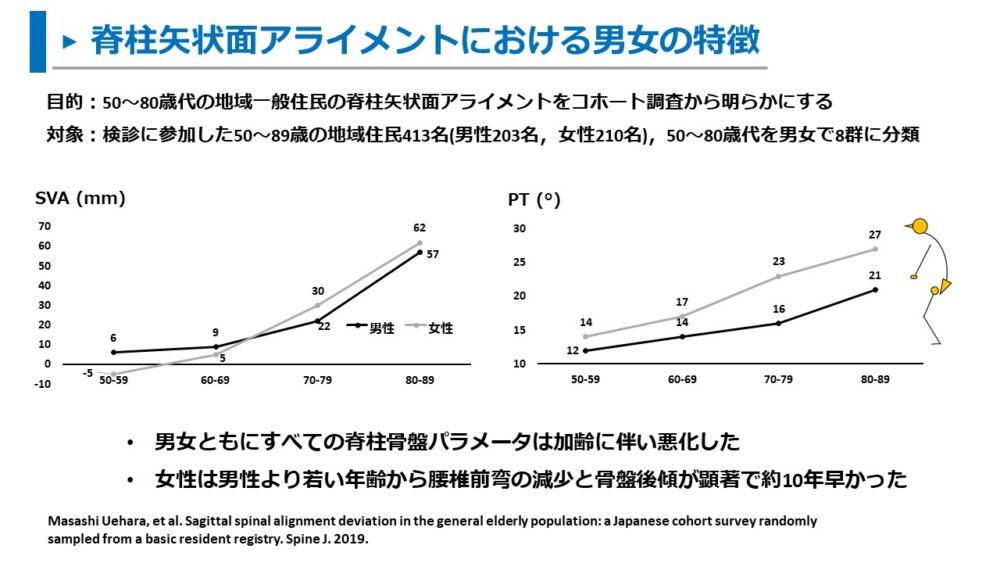

脊柱矢状面パラメーターは地域住民を対象として、加齢変化の特徴が報告されています。

その結果、SVAとPTは加齢に伴い増加し、高齢者の方が脊柱矢状面アライメントが不良であることが示されました7)8)。

SVAの加齢変化は、70歳以上から顕著に悪化する可能性があるようです。

脊柱変化の性別による特徴に関して、Ueharaらは以下のように述べています。

女性は男性よりも骨盤後傾が顕著であり、女性は骨盤の後傾が男性よりも約10年早い。

Masashi Uehara, et al. Sagittal spinal alignment deviation in the general elderly population: a Japanese cohort survey randomly sampled from a basic resident registry. Spine J. 2019.

女性の方が脊柱アライメントが悪化しやすい可能性を示しています。

しかし、Asaiらの報告では、骨盤パラメーターに性別で有意差を認めるが、差がわずかのため臨床的に意味があるか不明と述べています。

性別による特徴について、男性よりも女性の方が骨盤が後傾しやすい可能性がありますが、臨床的に差があるかは今後の調査が必要かもしれません。

脊柱矢状面パラメーターは、レントゲン撮影が必要のため、リハビリの判断で評価することはできません。

そのため、臨床での活用が難しい場合があります。

しかし、TKやSVA、PTが示す臨床的な意義を理解することは、脊柱アライメントを学ぶ際に重要のため、抑えておきましょう。

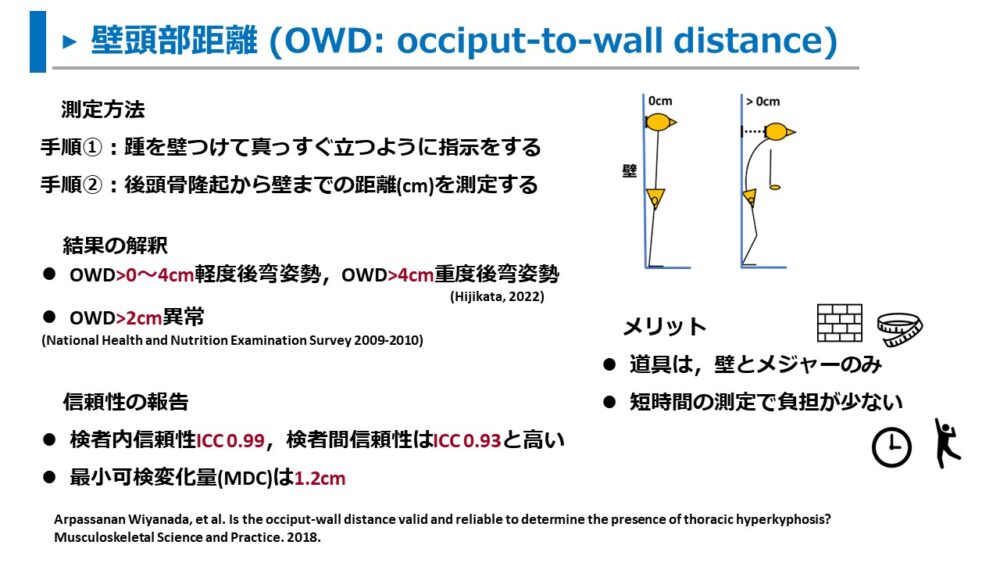

臨床で簡便に使用できる後弯姿勢評価:壁頭部距離テストOWD

後弯姿勢を評価する方法として、壁頭部距離テスト(Occiput to wall distance: OWD)があります。

OWDは短時間で必要な器具も少ないため、臨床で活用しやすい評価です。

OWDを用いて、後弯姿勢の評価をしてみましょう。

①踵を壁につけて、真っすぐに立つように指示をする

②壁と後頭骨隆起の距離(cm)を測定する

測定の手順は少なく簡単に測定できるため、被検査者の負担が少ないこともメリットです。

また、OWDは信頼性や最小化検変化量(MDC)も報告されています。

Wiyanadaらは、100人の被験者と14人の検査者から信頼性を調査しました(9)。

その結果、

- 検者内信頼性ICC 0.99

- 検者間信頼性ICC 0.93

- 最小化検変化量(MDC) 1.2cm

検者内信頼性も検者間信頼性も高いことが明らかとなっています。

OWDの結果の解釈については、明確な異常姿勢の基準は定められていないようです。

OWDを用いた調査をみると、

- OWD0~4cmで軽度後弯姿勢、OWD>4cmで重度後弯姿勢 10)

- OWD>2cmで異常姿勢 11)

と基準を設けている場合があります。

後頭部が壁につかなければ(OWD>0cm)、後弯姿勢とみなしても良いかもしれませんね。

OWDは簡単に測定できるため、アプローチ後のアウトカムやモニタリングに有用です。

骨粗鬆症ガイドラインでも推奨される後弯姿勢評価のため、是非臨床でも活用してください。

ただし、姿勢全体を評価するため骨盤や股関節、膝関節など脊柱以外の要素が影響している可能性があるため、姿勢全体をみるように注意しましょう。

後弯姿勢が引き起こす臨床症状

後弯姿勢は多くの有害事象と関連することが報告されています。

ここで後弯姿勢が引き起こす具体的なリスクについて紹介します。

結論は以下の通りです。

後弯姿勢は、腰痛リスクの増加、身体機能の低下、要介護リスク、死亡リスクの増加、QOL低下、肺機能の低下、転倒リスクの増加に関わる

腰痛リスクの増加

後弯姿勢は腰痛リスクを増加させることが明らかとなっています。

2020年の後弯姿勢の臨床解説レビュー12)や2023年の異常姿勢と腰痛に関するレビュー13)によると、

胸椎後弯角度と疼痛は正の相関を示す。

M C Koelé, et al. The Clinical Relevance of Hyperkyphosis: A Narrative Review. Front Endocrinol. 2020.

不良姿勢が腰背部の不快感を引き起こすリスクがあり、不良姿勢が長時間続くと腰椎損傷の潜在的なリスクとなる。

腰部の不快感や損傷は、筋力低下、深層筋の安定性低下、筋の柔軟性低下など、姿勢における問題が代償的に増加する可能性がある。

Shu-Hao Du, et al. Spinal posture assessment and low back pain. EFORT Open Rev. 2023.

後弯姿勢が腰背部の組織に過負荷となり、疼痛が生じることが明らかです。

特に、後弯姿勢における筋の特徴である、伸張位で過活動となる脊柱起立筋や広背筋に筋性疼痛が出現しやすい点は抑えておきましょう。

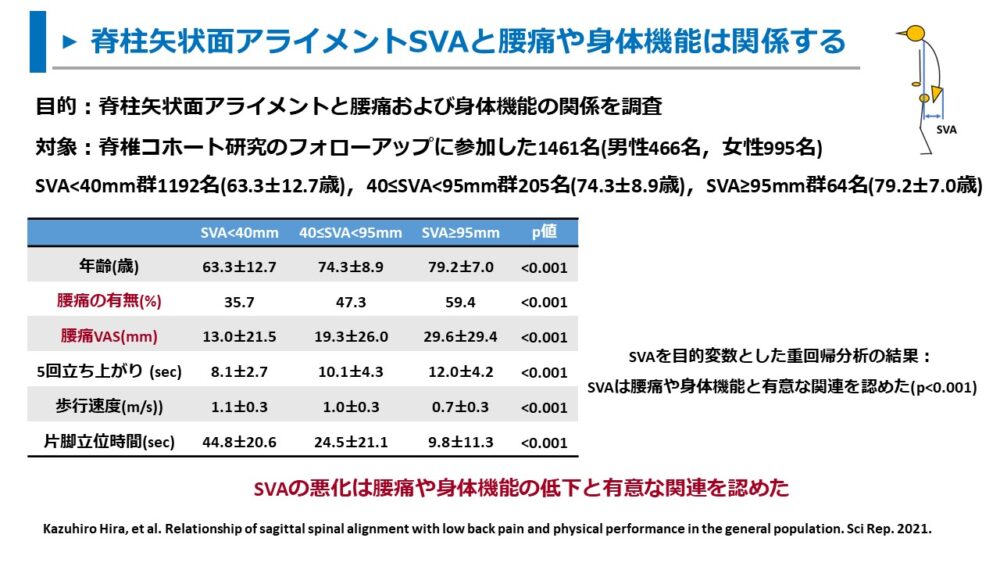

日本でも脊柱アライメントと腰痛に関してコホート調査が報告されています。

Hiraらは、1461名の地域住民を対象にSVAを用いてアライメント不良と腰痛の発生率や腰痛VASを調査したところ14)、

姿勢の悪化(SVA増加)に伴い、腰痛の発生率の増加、腰痛VASの悪化を認めた

と報告しています。

後弯姿勢が腰痛の原因となる可能性があることを抑えておきましょう。

身体機能の低下

後弯姿勢は身体機能の低下と関係していることが、さまざまな報告から明らかとなっています。

日本における報告によると、

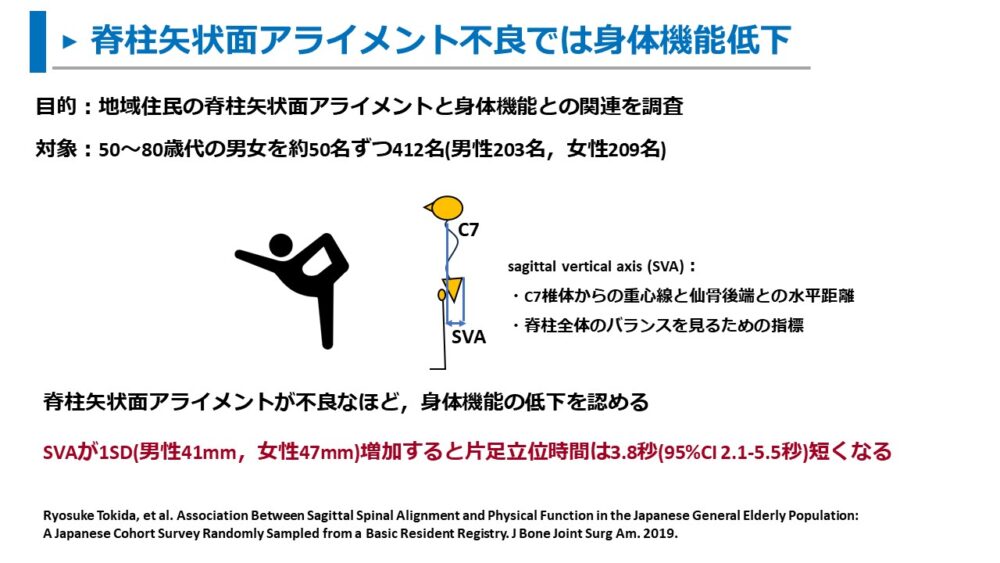

Hiraらは地域住民を対象としたコホート研究でも、SVAを指標とした後弯姿勢の増悪と身体機能を調査しています14)。

その結果、

脊柱アライメント悪化(SVAの増加)に伴い、5回立ち上がりテスト、歩行速度、片脚立位時間は有意に悪化を認めた(p<0.001)

この結果は年齢や性別を調整しても、後弯姿勢は身体機能の低下の有意な関係を示しました。

また、tokidaらは50~80歳代の地域住民を対象としたコホート調査から、脊柱アライメントと身体機能の関係を報告しています15)。

調査の結果、年齢や性別を調整しても

- SVAの悪化により、片足立位時間、立ち上がりテスト、2ステップテストは有意な悪化を認めた。

- 特に片足立位時間は、SVAが1SD(男性41mm、女性47mm)増加すると3.8秒(95%CI 2.1~5.5秒)も短くなる。

と報告しています。

SVAを指標とした姿勢アライメントの悪化が、身体機能、特にバランス能力の低下と関連していました。

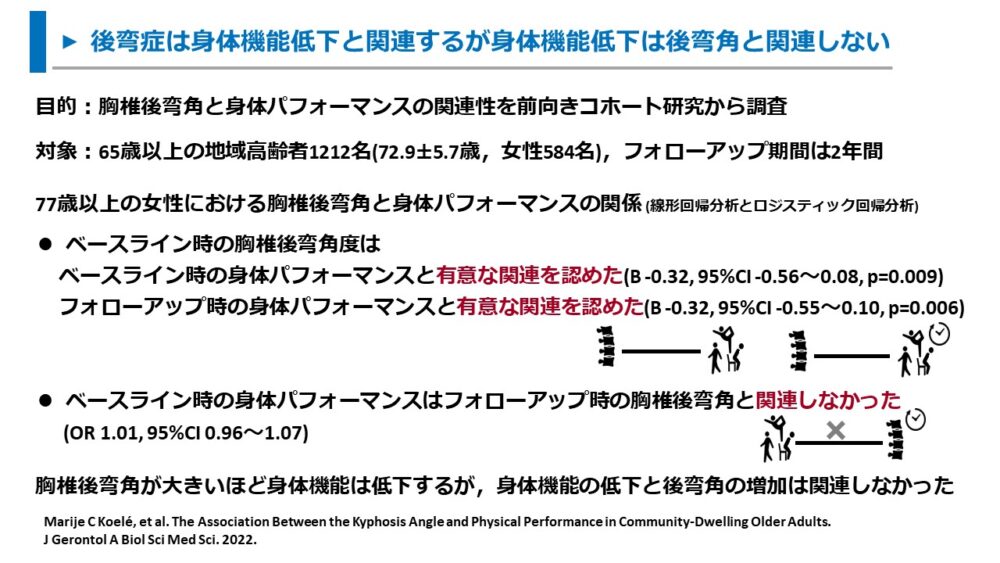

さらに、Koeleらは後弯姿勢と身体パフォーマンスの関係について

「後弯姿勢が身体機能の低下を引き起こすのか、身体機能の低下が後弯姿勢を引き起こすのか」という疑問を解決する調査をしています。

オランダの65歳以上の地域高齢者1220名を対象とした前向きコホート調査です。

結果は以下の通りでした。

- 77歳以上の高齢女性ではベースラインでの胸椎後弯角は2年の追跡調査時の身体機能と有意な関係を認めた

- ベースラインでの身体機能は2年の追跡調査時の後弯角の増加と関連しなかった

この調査結果から、

「ベースラインの胸椎後弯角は身体機能の低下と関連するが、ベースラインの身体機能は胸椎後弯角の増加と関連しない」という、一方向性の関係であると結論づけています。

脊柱アライメントの悪化と身体機能の低下の関係は明らかです。

後弯姿勢は身体機能の低下を予測できる指標かもしれません。

死亡リスクと要介護リスク

後弯姿勢は身体機能だけでなく、生活自立度の喪失や死亡率の増加を引き起こす要素です。

Roghaniらの後弯姿勢に関するレビューでは、後弯姿勢そのものが死亡のリスク因子となる可能性を述べています1)。

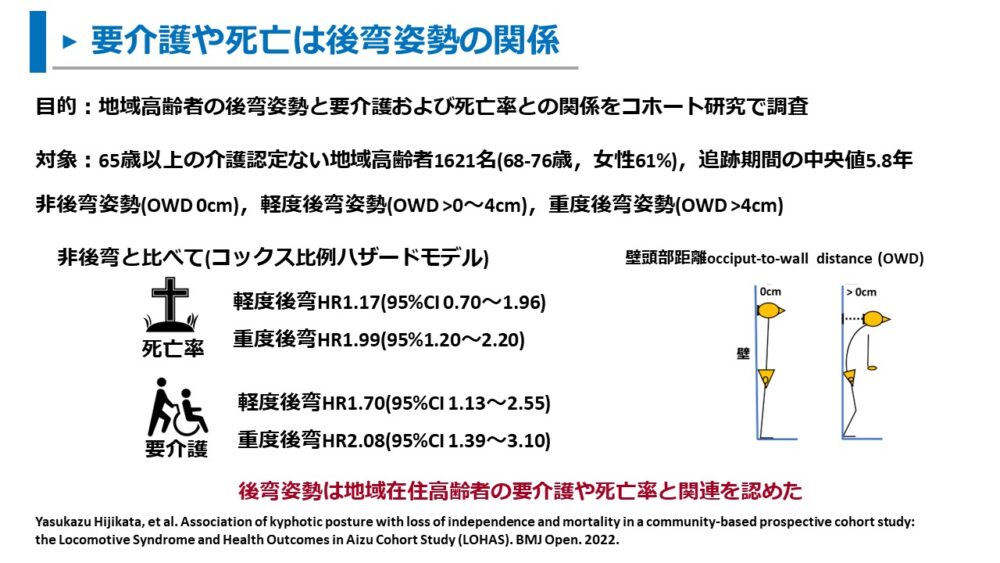

また、Hijikataらは、要介護と死亡率が後弯姿勢と関連するか、日本の地域高齢者を対象としたコホート研究にて調査しています10)。

その結果は以下の通りでした。

- 要介護リスクは非後弯姿勢(OWD0cm)に比べて、軽度後弯姿勢(OWD0~4cm)で1.70倍(HR1.70, 95%CI 1.13~2.55,)、重度後弯姿勢(OWD>4cm)で2.08倍(HR2.08, 95%CI 1.39~3.10)も有意に高かった

- 死亡率は非後弯姿勢に比べて、軽度後弯姿勢では有意な関連を認めないが、重度後弯姿勢は約2倍も有意に死亡率が増加した(HR 1.99, 95%CI 1.20~2.20)

この調査から、地域高齢者の後弯姿勢は要介護リスクや死亡リスクが高まることが明らかとなりました。

呼吸機能の低下

後弯姿勢は呼吸機能の低下を引き起こすことがあります。

高度後弯姿勢による胸椎後弯の増加は、胸郭の可動性低下により呼吸機能が低下するリスク因子です。

後弯姿勢のレビューでは、以下の内容が述べられています。

高度後弯姿勢の高齢者は、呼吸困難、肺活量、努力呼気量の低下が頻繁に生じることがある。

M C Koelé, et al. The Clinical Relevance of Hyperkyphosis: A Narrative Review. Front Endocrinol. 2020.

胸椎後弯の増加により機械的な制限が生じ、肺活量が制限される可能性がある。

高齢者、特に過後弯姿勢の女性では、呼吸機能が低下する傾向があり、肺炎やCOPDなどの肺疾患による早期死亡リスクが高くなる。

Tayebeh Roghani, et al. Age-related hyperkyphosis: update of its potential causes and clinical impacts-narrative review. Aging Clin Exp Res. 2017.

高度の後弯姿勢では、胸郭の可動性を通じて呼吸機能へ影響する可能性がありそうです。

転倒リスク

後弯姿勢は、バランス能力の低下と関連するため、転倒のリスク因子でもあります。

2017年に報告された後弯姿勢と年齢に関連するレビューによると、

過度の後弯姿勢は、バランス機能を損なうため、転倒の危険性を高める。

後弯に関連する姿勢の変化は、肩関節や股関節周囲の屈曲の偏りを増加させるだけでなく、正常な関節の運動パターンを妨げる可能性がある。

また、後弯姿勢は重心の前方偏位を引き起こし、姿勢の動揺や転倒リスクを増大する。

Tayebeh Roghani, et al. Age-related hyperkyphosis: update of its potential causes and clinical impacts-narrative review. Aging Clin Exp Res. 2017.

後弯姿勢が身体機能や重心に影響を及ぼし、転倒リスクであることが述べられています。

また、2022年に報告された臨床的な後弯姿勢に関するレビューにおいても、

脊柱後弯角の増加した高齢者の転倒リスクの原因は、身体の重心の前方偏位によるバランスの崩れである可能性がある。

高度後弯姿勢の高齢者はふらつきが大きくなり、ワイドスタンスで、歩行速度が低下する。

結論として、後弯姿勢が転倒に関連していることを示す。

M C Koelé, et al. The Clinical Relevance of Hyperkyphosis: A Narrative Review. Front Endocrinol. 2020.

重心の前方偏位に伴う、立位バランス能力の低下が転倒のリスクであると示しています。

後弯姿勢は、転倒リスクの高さを予測する因子の1つであることを抑えておきましょう。

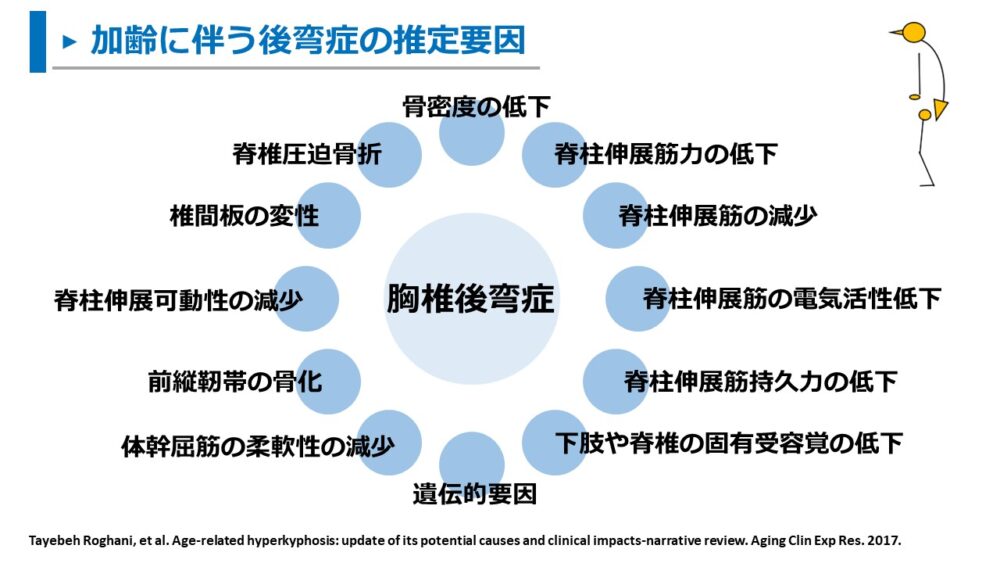

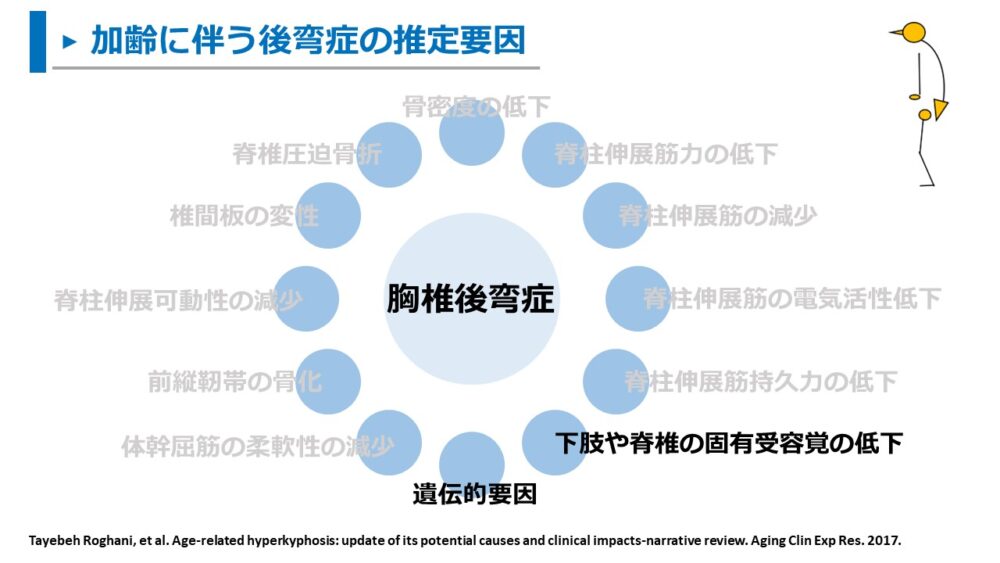

後弯姿勢の原因

ここでは、後弯姿勢を引き起こす原因について具体的に解説します。

原因を理解することで、後弯姿勢の治療や予防、リスク管理につながるために重要です。

結論として、後弯姿勢の原因は主に以下の通りです。

- 体幹伸展筋力の低下や筋委縮

- 体幹屈筋の柔軟性低下や前縦靭帯の骨化など体幹伸展の可動性低下

- 骨密度減少や圧迫骨折、椎間板の変性

- 遺伝的要因

- 下肢や脊椎の固有受容覚の低下

特に体幹の筋力や可動性は重要です。

後弯姿勢の原因は多岐にわたりますが、一つずつ確認していきましょう。

体幹伸展筋の筋力低下

体幹伸展筋の筋力低下は、後弯姿勢の原因です。

体幹伸展筋の筋出力が低下すると、体幹を正中位へ保持することが困難となり、前屈方向へ傾きます。

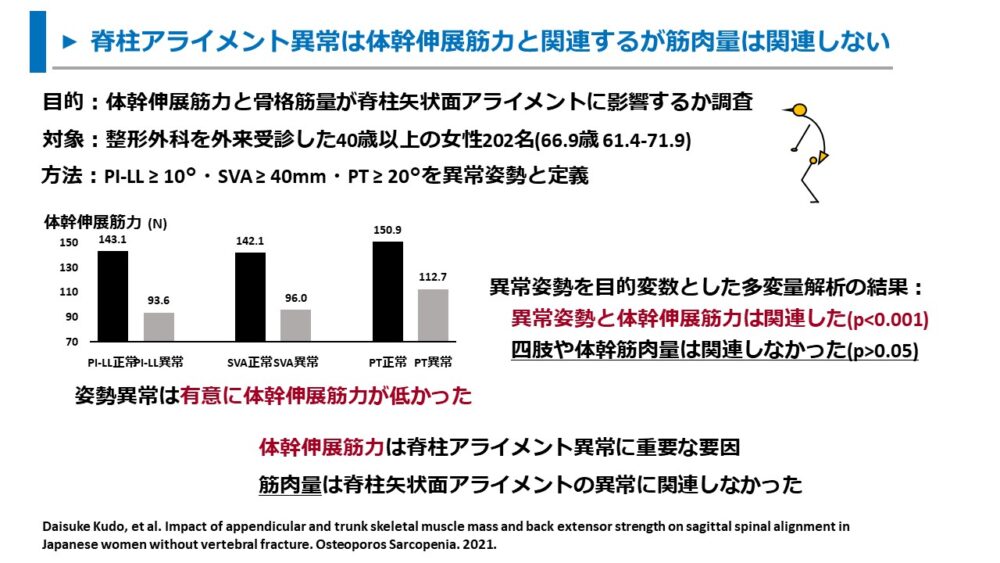

Kudoらは日本人女性を対象に、脊柱アライメントと体幹伸展筋力の関係を調査しています16)。

その結果は、以下の通りでした。

- 異常姿勢は正常姿勢よりも、有意に体幹伸展筋力が低かった

- 年齢や生活状況に関係なく、異常姿勢は体幹伸展筋力と有意な関連を認めた

後弯姿勢と体幹伸展筋は関連しており、筋力が重要である可能性を報告しています。

また、Takahashiらは日本の地域高齢者を対象に、姿勢代償における背筋力と下肢筋力の影響を調査しました17)。

調査結果は以下の通りでした。

姿勢悪化の予防に関連する因子は

- 体幹伸展筋力(1kgあたりOR 0.98)

- 股関節屈曲筋力(1kgあたりOR 0.94)

- 膝関節伸展筋力(1kgあたりOR 0.96)

後弯姿勢には、体幹だけでなく股関節屈筋や膝関節伸筋も関わっている可能性を述べています。

Roghaniらの後弯姿勢に関するレビューにおいても、

高齢者は加齢に伴う筋肉量、筋力、筋の質、骨密度の低下や結合組織の脆弱性の増加により、後弯症を発症するリスクが高くなる可能性ある。

Tayebeh Roghani, et al. Age-related hyperkyphosis: update of its potential causes and clinical impacts-narrative review. Aging Clin Exp Res. 2017.

と述べています。

体幹伸展筋の筋力や筋肉量、筋の質も含めて後弯姿勢に影響しているようです。

後弯姿勢によって伸張位になる筋は、

腰部脊柱起立筋、菱形筋、前鋸筋、僧帽筋中下部、広背筋

があります。

背部筋の筋力低下により後弯姿勢となると、背部筋は伸張位になります。

伸張された筋は、より筋力の発揮が難しくなり後弯姿勢を改善する妨げになる要因です。

後弯姿勢では体幹の背部筋に着目しましょう。

体幹伸展可動性の低下

体幹伸展の可動性低下は後弯姿勢の重要な原因です。

体幹の前面筋の短縮や過緊張、前縦靭帯の石灰化や弾性低下により、脊柱伸展方向への柔軟性が低下すると後弯姿勢を引き起こします。

Roghaniらのレビューによると、脊柱伸展の可動性について以下のように述べられています。

脊柱伸展の可動性が低下すると、正中位での姿勢保持能力が低下する。

前縦靭帯の石灰化や骨化により正常な立位姿勢が阻害され、また後弯姿勢は靭帯の骨化が刺激されるため促進する可能性がある。

体幹、股関節、肩関節の屈筋の正常な柔軟性は、立位や座位で脊柱を正中位に保持するために重要。

Tayebeh Roghani, et al. Age-related hyperkyphosis: update of its potential causes and clinical impacts-narrative review. Aging Clin Exp Res. 2017.

筋や靭帯の柔軟性の低下が後弯姿勢を引き起こす要因ですね。

後弯姿勢における筋の特徴は、

後頭下筋、僧帽筋上部、胸鎖乳突筋、小・大胸筋、腹直筋、内・外腹斜筋

が短縮位となります。

頸部後方や胸腹部筋の伸張性は後弯姿勢に影響する要因になります。

脊柱伸展筋の筋力低下や脊柱伸展の可動性低下はリハビリが最も得意とする分野です。

原因をしっかり評価し、アプローチを検討するために役立てましょう。

脊椎圧迫骨折と椎間板変性

脊椎圧迫骨折や椎間板変性は脊柱アライメントを構造面から変化させ、後弯姿勢の原因となります。

後弯姿勢に関する74研究を調査したKoeleらのレビューによると12)、

後弯姿勢の患者のうち40%以上が椎体骨折を伴っており、1椎体ごとに後弯角は3.8°増加する

と述べられています。

また、Roghaniらのレビューでも1)、

重篤な後弯症例の約60~70%の根底には圧迫骨折がある

としています。

圧迫骨折は後弯姿勢の引き起こす原因です。

ただし、後弯姿勢の患者全例が圧迫骨折を伴っているわけではありません。

骨折以外の要因も関わっていることを抑えておきましょう。

構造的な要因として、椎間板の変性も後弯姿勢を引き起こす要因です。

椎間板の高さと胸椎後弯角には有意な相関(r=-0.34, p<0.001)

R A Manns, et al. The relative contribution of disc and vertebral morphometry to the angle of kyphosis in asymptomatic subjects. Clin Radiol. 1996.

加齢に伴う椎間板変性も後弯姿勢の危険因子である

M C Koelé, et al. The Clinical Relevance of Hyperkyphosis: A Narrative Review. Front Endocrinol. 2020.

脊柱骨盤パラメーターは椎間板変性と相関関係を認めた

Zafer Soydan, et al. The Impact of Spinopelvic Alignment on the Facet Joint Degeneration. Global Spine J. 2023.

椎間板変性が姿勢と関係していることは明らかです。

ただし、

椎間板が圧縮されると胸椎後弯角が増加するが、後弯姿勢も椎間板を圧縮して変性を促進する

椎間板と後弯姿勢の関係は、原因や結果ではなく、相互に増悪し合う関係である可能性が考えられているようです。

その他の後弯姿勢原因

後弯姿勢の原因は、遺伝的の要因や下肢脊椎の固有受容感覚の低下も挙げられています。

遺伝的な要因とは、シェルマン病などの遺伝性疾患だけでなく、疾患名がつかないものもあります。

Kadoらの調査では、以下のような報告があります20)。

両親が後弯姿勢である高齢者は、家族歴のない高齢者よりも統計的に後弯姿勢であり、後弯角が平均2.6°不良である

後弯姿勢に関するレビューにおいても、遺伝子による影響が示唆されています1)。

また、下肢や脊椎の固有受容感覚の低下は後弯姿勢に影響するとの報告があります。

加齢に伴い関節からの固有受容入力は低下し、姿勢のアライメントへの悪影響を通して、直立姿勢の制御が困難になる可能性がある。

脊柱の固有受容入力は腰痛や頸部痛、側弯症など脊椎疾患で出現することが報告されている。

Tayebeh Roghani, et al. Age-related hyperkyphosis: update of its potential causes and clinical impacts-narrative review. Aging Clin Exp Res. 2017.

後弯角と体幹の位置感覚には有意な負の相関を認めた。

Renata Neves Granito, et al. Comparison of thoracic kyphosis degree, trunk muscle strength and joint position sense among healthy and osteoporotic elderly women: a cross-sectional preliminary study. Arch Gerontol Geriatr. 2012.

後弯姿勢と固有受容感覚の関係については、まだ明らかでない点も多いようです。

今後大きな調査が期待されますね。

後弯姿勢への運動療法のエビデンス

ここでは後弯姿勢に対する運動療法についてまとめます。

治療対象は、後弯姿勢の原因である体幹の伸展筋力や脊柱の可動性が重要なポイントです。

後弯姿勢の運動療法に関する結論は以下の通りです。

- 頸部前面や胸腹部筋のストレッチが有効

- 体幹伸展筋の筋力トレーニングが有効

- 姿勢矯正練習や腰痛体操、ピラティスなどの運動介入が姿勢保持に有効

- 運動強度は50%1RM未満、回数12回程度、10秒程度の収縮時間が推奨される可能性

- 介入頻度は週2~3回、8~12週間程度が推奨される可能性

後弯姿勢における運動療法のエビデンス

運動療法は後弯姿勢の改善に有効です。

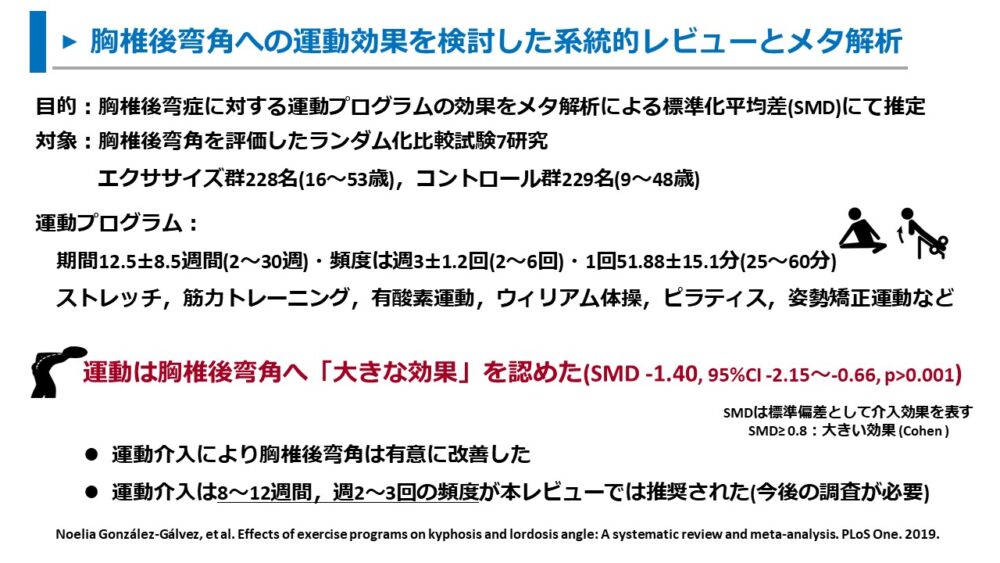

González-Gálvezらは、運動プログラムが後弯姿勢に及ぼす影響を系統的レビューとメタ解析にて報告しています22)。

レビューに含まれた運動プログラムの内容は、

ストレッチ、筋力トレーニング、有酸素運動、腰痛体操、ピラティス、姿勢矯正トレーニング

でした。

運動による後弯姿勢の効果は以下の通り。

エクササイズ群はコントロール群と比べて、

胸椎後弯角の改善に「大きな効果(SMD -1.40, 95%CI -2.15~-0.66, p>0.001)」を認めた

SMD(standardized mean difference)とは、標準偏差として介入の効果を示します。CohenによるとSMDの指標として以下があります。

- SMD0.2:小さい効果

- SMD0.5:中等度の効果

- SMD0.8:大きい効果

González-Gálvezらのメタ解析から、運動介入により胸椎後弯角が改善することが示されました。

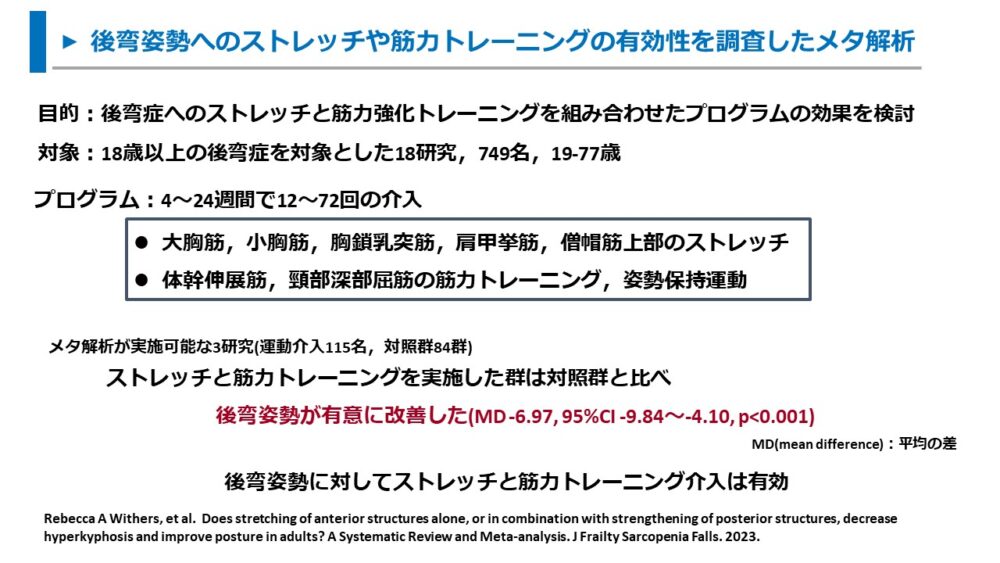

また、Withersらは、後弯姿勢に対するストレッチと筋力トレーニングの効果を系統的レビューとメタ解析から報告しています23)。

プログラム内容は、以下の通りです。

大・小胸筋、胸鎖乳突筋、肩甲挙筋、僧帽筋上部のストレッチ、体幹背部筋、頸部深部屈筋の筋力トレーニング、姿勢保持運動を中心に実施

そして、後弯姿勢に対するストレッチと筋力トレーニングの効果は以下の通りでした。

コントロール群と比べてトレーニング群は、

後弯姿勢が有意に改善した(MD -6.97, 95%CI -9.84~-4.10, p<0.001)

後弯姿勢に対する、ストレッチと筋力トレーニングが有効であることが報告されました。

ただし、この調査で対象となった18研究のうち、ストレッチのみは1研究のみでした。

そのため、ストレッチのみの介入が有効かは不明です。

筋力トレーニングを積極的に取り入れる必要があると予想されますね。

運動療法の具体的な内容:ストレッチ

ここでは、後弯姿勢に対する具体的なプログラムを紹介します。

ストレッチの対象とする筋は、頸部や体幹前面の筋です。

Withersらのレビューでは、以下の部位のストレッチが挙げられました23)。

大・小胸筋、胸鎖乳突筋、肩甲挙筋、僧帽筋上部

Czaprowskiらの後弯姿勢の筋の特徴に関する報告では、

後頭下筋、胸鎖乳突筋、斜角筋、僧帽筋上部、小・大胸筋、腹直筋、内・外腹斜筋

が短縮しやすいと報告があります2)。

短縮しやすい筋、特に頸部前面や胸腹部筋の柔軟性が重要です。

筋の伸張性の評価やストレッチをプログラムに取り入れましょう。

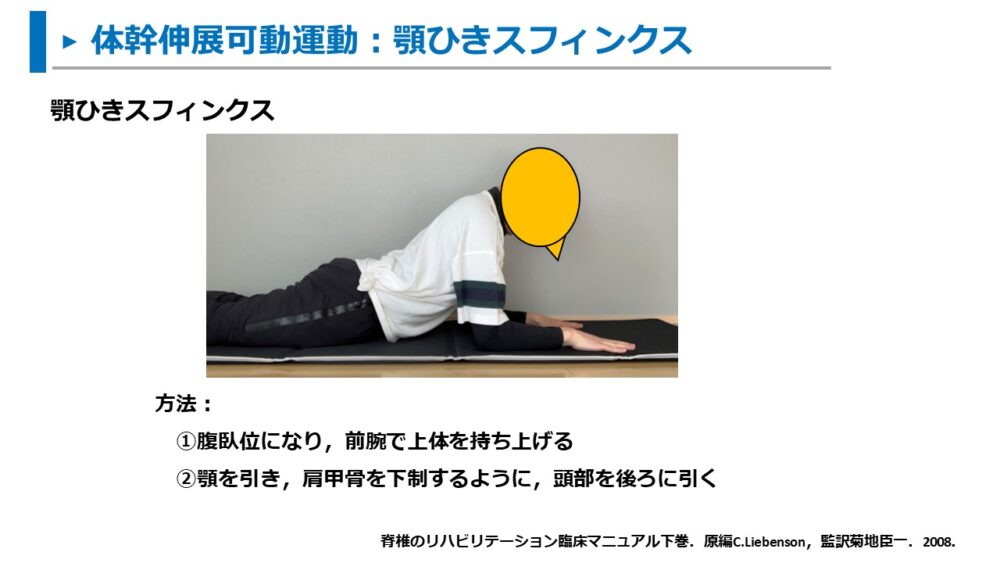

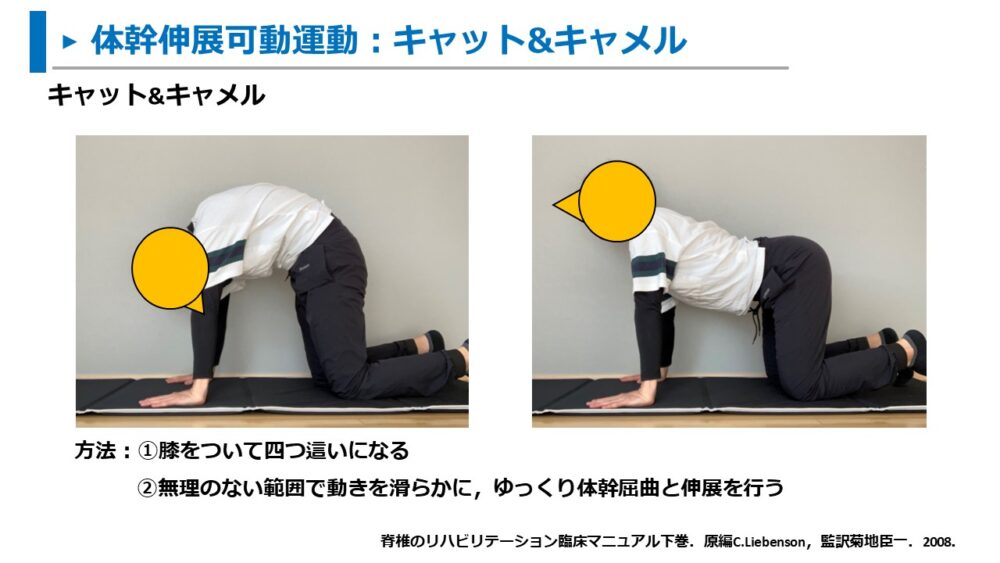

また、ストレッチに加えて、体幹伸展の可動性運動も重要です。

具体的なトレーニング方法の例として、以下があります。

- 顎ひきスフィンクス

- キャット&キャメル

体幹の伸展運動により、筋や靭帯を含めた脊柱伸展可動域の維持向上に効果があります。

ただし、椎間関節症や圧迫骨折など脊柱の構造に問題がある場合にはリスク管理に注意しましょう。

運動療法の具体的な内容:筋力トレーニング

後弯姿勢に対しては、体幹伸展筋を鍛えることが重要になります。

筋力トレーニングにより、筋力と筋持久力を鍛えることがエビデンスのある重要なアプローチです。

体幹伸展筋は、

脊柱起立筋、広背筋、多裂筋、腰方形筋

などが挙げられています。

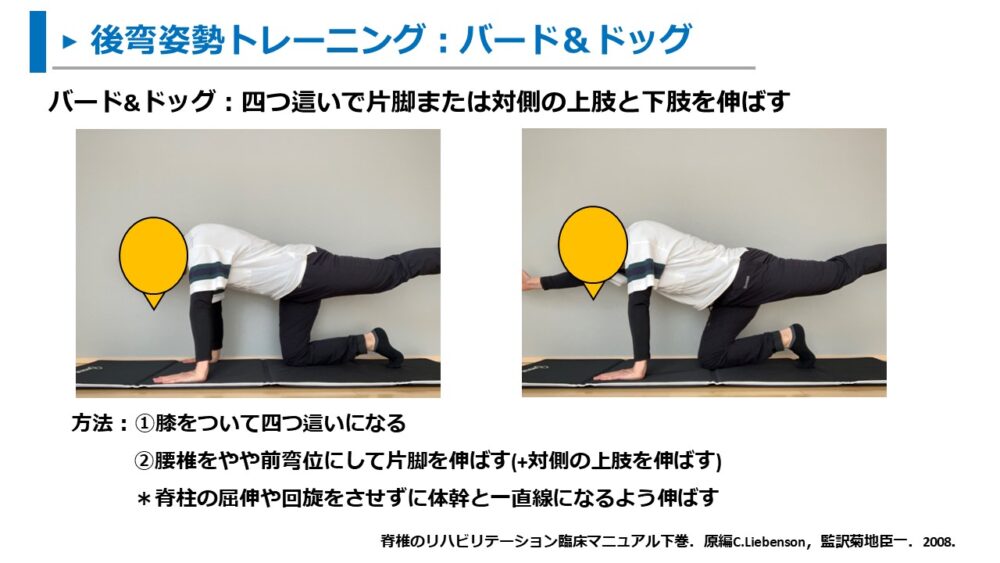

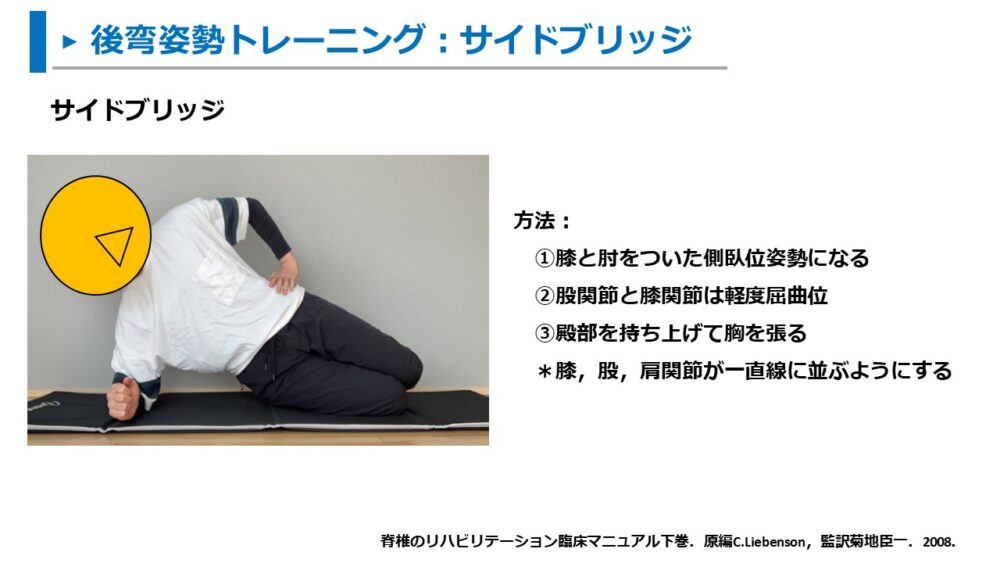

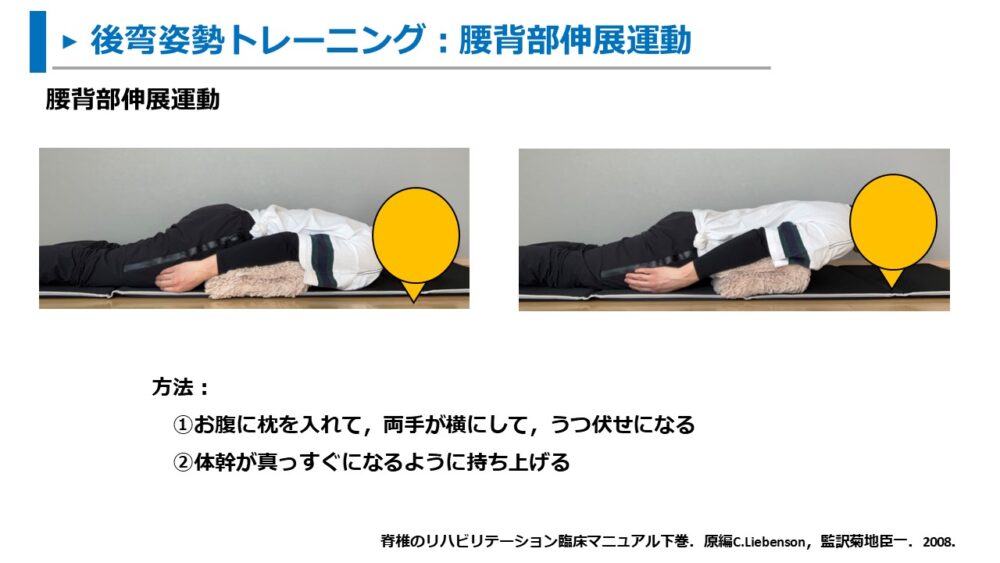

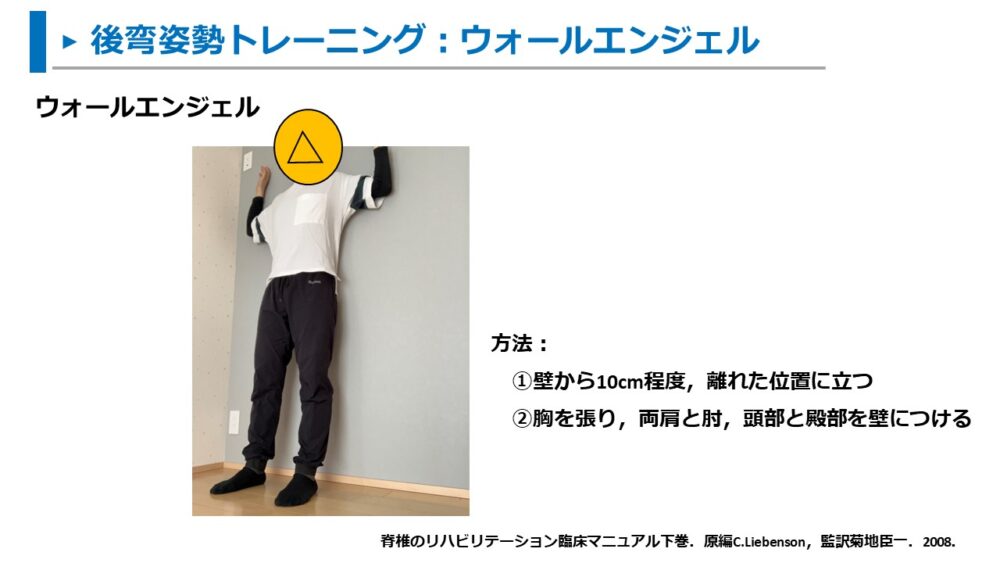

具体的な筋力トレーニング方法の例は以下の通りです。

- バード&ドッグ

- サイドブリッジ

- 腹部にクッションを入れた体幹伸展運動(スーパーマン姿勢)

- ウォールエンジェル

高齢者ではトレーニングのための姿勢をとることが難しい場合も多くあります。

また、負荷によって腰痛を引き起こすリスクもあるため注意が必要です。

患者さんに合わせたトレーニング方法を選択しましょう。

後弯姿勢に対する筋力トレーニングの用法用量

ここでは、後弯姿勢に対する筋力トレーニングの負荷設定を紹介します。

体幹伸展筋トレーニングのポイントは以下の通りです。

- 強度:30~50%1RM未満の低強度

- 回数:12回以上の高反復回数

- 6~10秒の収縮時間(を設定するトレーニングもある)

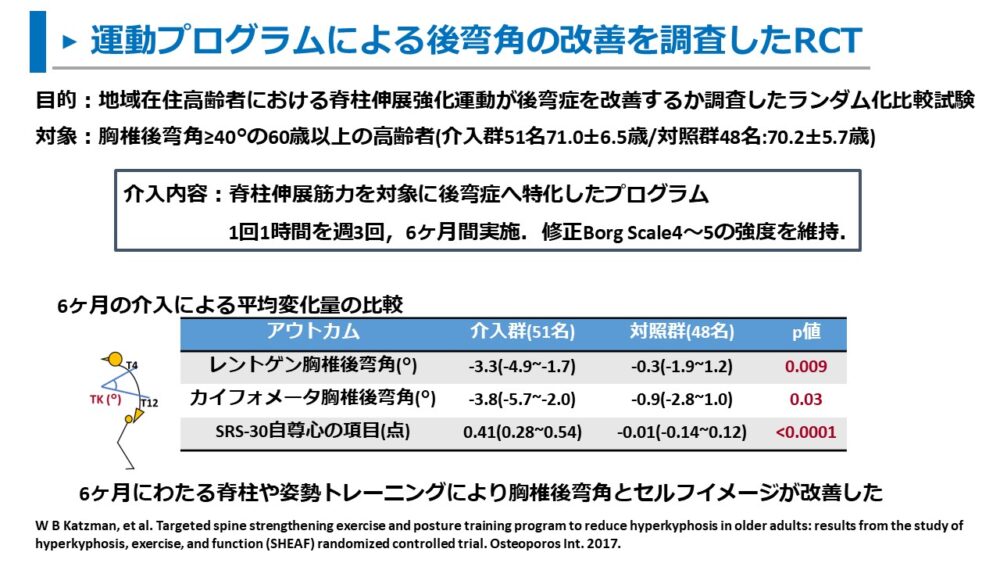

Katzmanらは、後弯姿勢の高齢者を対象としたランダム化比較試験において、以下の運動負荷を設けています24)。

- 時間:1時間

- 頻度:週3回

- 期間:6ヶ月

- 強度:強度70~80%1RMを想定して修正Borg Scale4~5

筋力向上に必要とされる高強度の負荷設定ですね。

高齢者の筋力トレーニングの設定に興味があれば、別記事にて紹介しています。

筋力の向上には、高い強度のトレーニングが有効とされています。

ただし、体幹伸展筋の特徴は姿勢保持の役割があることです。

そのため、最大筋力よりも長く収縮するための筋持久力が必要になり、最大筋力を向上を図るトレーニングとは方法が異なる可能性があります。

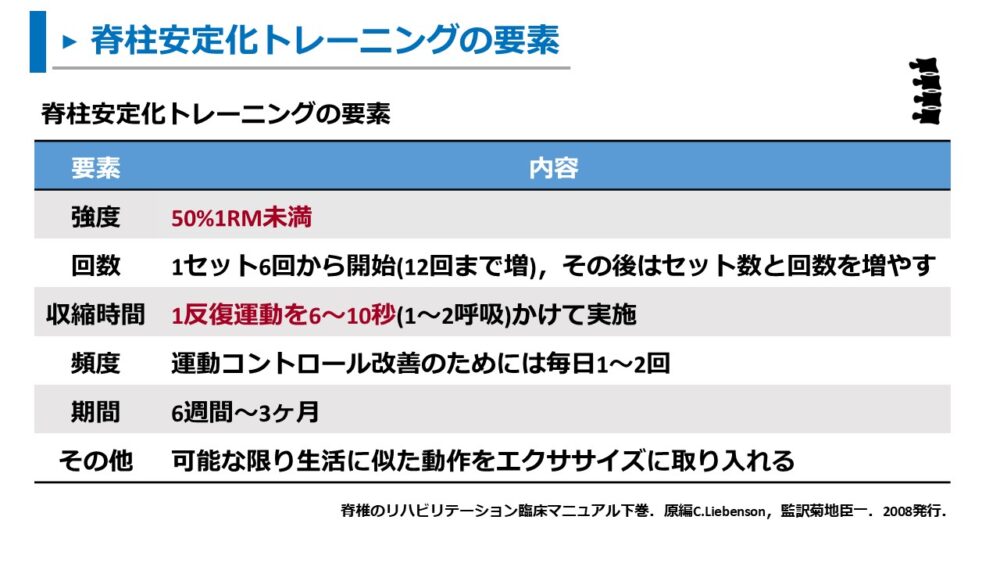

脊柱安定化トレーニングの要素について、以下の内容です25)。

- 強度:50%1RM未満の低強度

- 回数:1セット目6回程度から開始して、回数とセット数を増やす

- 収縮時間:1反復運動を6~10秒かける

- 頻度:運動コントロール改善には毎日1~2回

- 期間:効果が現れるまで6週~3ヶ月間

- その他:可能な限り生活に近い動作を運動に取り入れる

低強度と静止時間が特徴であり、最大筋力の向上を図るトレーニングとは異なります。

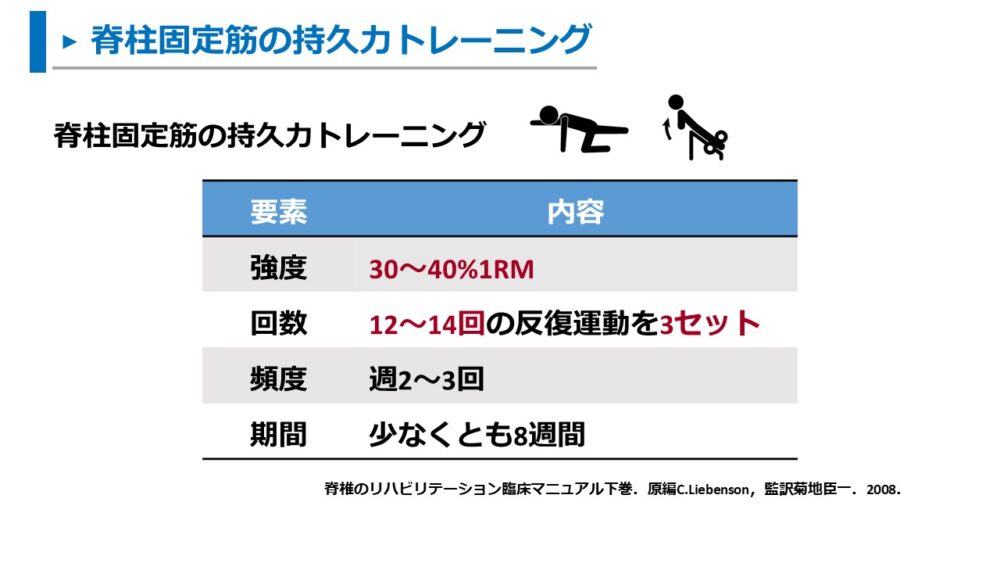

また、同書籍では、脊柱固定筋の筋持久力トレーニングについても紹介されています。

- 強度:30~40%1RM

- 回数:12~14回

- 頻度:週2~3回

- 期間:少なくとも8週間

持久力トレーニングには、低強度と高反復回数が特徴ですね。

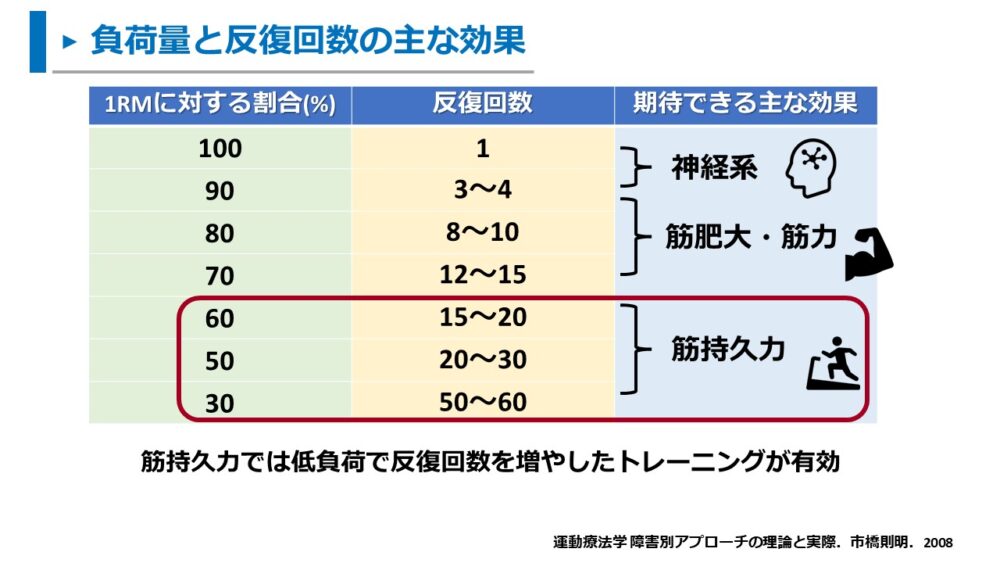

トレーニングは運動強度と反復回数によって、得られる効果が異なります26)。

筋持久力トレーニングでは、低強度・高反復回数が重要であることを抑えておきましょう。

まとめ

後弯姿勢の特徴や臨床症状、原因、アプローチについてまとめました。

この記事の結論は以下の通りになります。

- 後弯姿勢では、体幹背部筋群は伸張位、胸部腹部筋群は短縮位、体幹伸展筋群や胸腹部筋群は過活動となるため、筋への負担が大きくなる

- 後弯姿勢では、後頭下筋、胸鎖乳突筋、斜角筋、僧帽筋上部、小・大胸筋、腹直筋、内・外腹斜筋が短縮しやすく、体幹伸展筋は伸張位となりやすい

- 後弯姿勢の臨床評価には、壁頭部距離テスト(OWD)が簡便かつ短時間のため有用

- OWDが0cmの人に比べて、OWD>4cmの人は死亡率が約2倍も増加した

- 後弯姿勢の臨床症状として、腰痛リスクの増加、身体機能の低下、パフォーマンス能力の低下、転倒リスクの増加、要介護や死亡リスクの増加

- 後弯姿勢の原因は、体幹伸展筋の筋委縮や筋力低下、体幹屈筋の柔軟性低下や前縦靭帯の骨化など体幹可動性の低下、骨密度減少や圧迫骨折、椎間板の変性などが挙げられる

- 後弯姿勢への運動療法の効果はエビデンスが報告されている

- 具体的なプログラムとして、頸部前面や胸腹部筋のストレッチ、体幹伸展筋の筋力トレーニングが有効

- 体幹伸展筋の筋力トレーニングでは、強度30~50%1RMの低強度、回数12~14回の高回数、収縮時間10秒程度が有用な可能性

参考資料

- Tayebeh Roghani, et al. Age-related hyperkyphosis: update of its potential causes and clinical impacts-narrative review. Aging Clin Exp Res. 2017.

- Dariusz Czaprowski, et al. Non-structural misalignments of body posture in the sagittal plane. Scoliosis Spinal Disord. 2018.

- Shu-Hao Du, et al. Spinal posture assessment and low back pain. EFORT Open Rev. 2023.

- Tayebeh Roghani, et al. Age-related hyperkyphosis: update of its potential causes and clinical impacts-narrative review. Aging Clin Exp Res. 2017.

- Frank Schwab, et al. Sagittal plane considerations and the pelvis in the adult patient. Spine. 2009.

- 姿勢と歩行 協調からひも解く.樋口貴広・建内宏重.三輪書店.

- Yoshiki Asai, et al. Sagittal spino-pelvic alignment in adults: The Wakayama Spine Study. PLoS One. 2017.

- Masashi Uehara, et al. Sagittal spinal alignment deviation in the general elderly population: a Japanese cohort survey randomly sampled from a basic resident registry. Spine J. 2019.

- Arpassanan Wiyanada, et al. Is the occiput-wall distance valid and reliable to determine the presence of thoracic hyperkyphosis? Musculoskeletal Science and Practice. 2018.

- Yasukazu Hijikata, et al. Association of kyphotic posture with loss of independence and mortality in a community-based prospective cohort study: the Locomotive Syndrome and Health Outcomes in Aizu Cohort Study (LOHAS). BMJ Open. 2022.

- National Health and Nutrition Examination Survey 2009-2010 Data Documentation, Codebook, and Frequencies Arthritis Body Measures

- M C Koelé, et al. The Clinical Relevance of Hyperkyphosis: A Narrative Review. Front Endocrinol. 2020.

- Shu-Hao Du, et al. Spinal posture assessment and low back pain. EFORT Open Rev. 2023.

- Kazuhiro Hira, et al. Relationship of sagittal spinal alignment with low back pain and physical performance in the general population. Sci Rep. 2021.

- Ryosuke Tokida, et al. Association Between Sagittal Spinal Alignment and Physical Function in the Japanese General Elderly Population: A Japanese Cohort Survey Randomly Sampled from a Basic Resident Registry. J Bone Joint Surg Am. 2019.

- Daisuke Kudo, et al. Impact of appendicular and trunk skeletal muscle mass and back extensor strength on sagittal spinal alignment in Japanese women without vertebral fracture. Osteoporos Sarcopenia. 2021.

- Shinji Takahashi, et al. Relationship of back muscle and knee extensors with the compensatory mechanism of sagittal alignment in a community-dwelling elderly population. Sci Rep. 2021.

- R A Manns, et al. The relative contribution of disc and vertebral morphometry to the angle of kyphosis in asymptomatic subjects. Clin Radiol. 1996.

- Zafer Soydan, et al. The Impact of Spinopelvic Alignment on the Facet Joint Degeneration. Global Spine J. 2023.

- Deborah M Kado, et al. Factors associated with kyphosis progression in older women: 15 years’ experience in the study of osteoporotic fractures. J Bone Miner Res. 2013.

- Renata Neves Granito, et al. Comparison of thoracic kyphosis degree, trunk muscle strength and joint position sense among healthy and osteoporotic elderly women: a cross-sectional preliminary study. Arch Gerontol Geriatr. 2012.

- Noelia González-Gálvez, et al. Effects of exercise programs on kyphosis and lordosis angle: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2019.

- Rebecca A Withers, et al. Does stretching of anterior structures alone, or in combination with strengthening of posterior structures, decrease hyperkyphosis and improve posture in adults? A Systematic Review and Meta-analysis. J Frailty Sarcopenia Falls. 2023.

- W B Katzman, et al. Targeted spine strengthening exercise and posture training program to reduce hyperkyphosis in older adults: results from the study of hyperkyphosis, exercise, and function (SHEAF) randomized controlled trial. Osteoporos Int. 2017.

- 脊椎のリハビリテーション臨床マニュアル下巻.原編C.Liebenson,監訳菊地臣一.2008.

- 運動療法学 障害別アプローチの理論と実際.市橋則明.2008

コメント