どれくらいの意識レベルで食事の開始を考えるの?

意識レベルが不安定だけど、摂食嚥下トレーニングを始めてよいの?

当院は言語聴覚士(ST)がいない小規模病院のため、摂食嚥下練習では、医師・看護師・栄養士・理学療法士が検討しています。

その中では、嚥下評価だけでなく、意識レベルのような一般的な評価は活用しやすいです。

今回は摂食嚥下に関わる人は知っておいた方が良い、摂食嚥下と意識レベルについて論文やガイドラインを基に解説します。

結論は以下の通りです。

- 摂食嚥下障害において意識レベルは重要

- 摂食嚥下には意識レベルJCS 0~3の覚醒レベルが必要

- 摂食嚥下には意識レベルGCS ≥14の覚醒レベルが必要

- 摂食嚥下障害における意識レベル重要性がわかる

- 摂食嚥下に必要となる意識レベルがわかる

摂食嚥下障害と意識レベル

結論として、摂食嚥下障害において意識レベルは重要です。

嚥下障害診療ガイドライン2024版では、以下のように述べられています。

外部からの刺激に無反応状態の昏睡や,ほとんど反応しない最小意識状態の患者は,99%に嚥下障害を合併する。

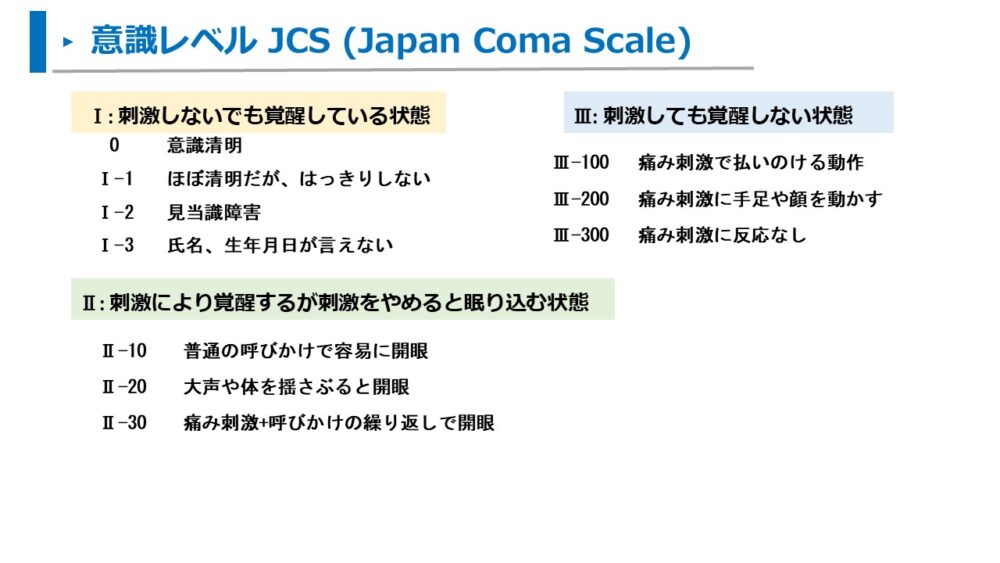

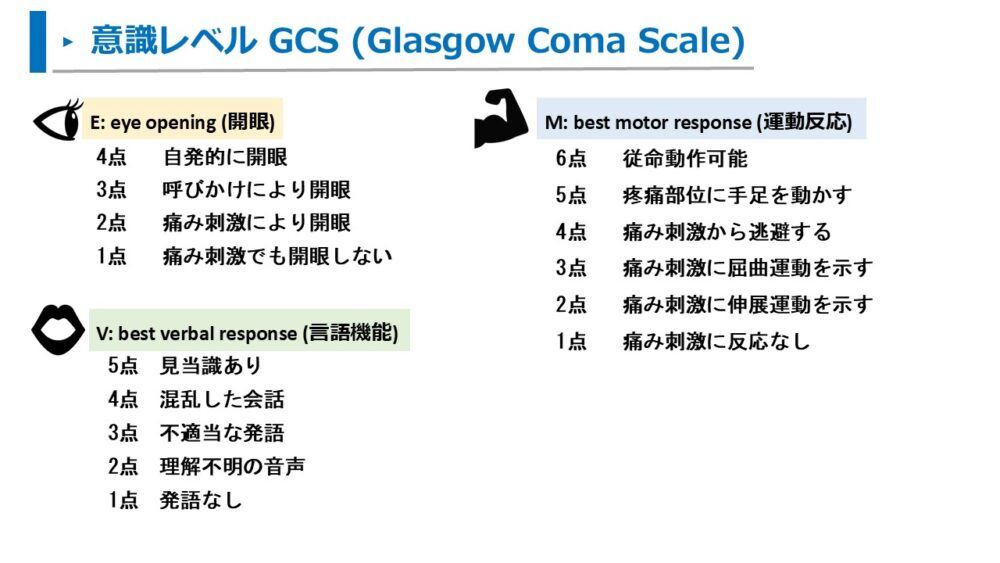

意識レベルを示す尺度としては,Japan Coma Scale (JCS)や Grasgow Coma Scale (GCS)などがある。

覚醒レベルは,変動することがあるため,食事中の状態を確認する。

摂食嚥下では、意識レベルを評価する必要があります。

特に、摂食嚥下練習や食事の時には、意識レベルを確認して実施することが大切です。

脳血管障害や頭部外傷後など脳の器質的な障害や高齢者の長期入院では、意識レベルが変動・低下しやすいため注意しましょう。

摂食嚥下障害とJCS(Japan Coma Scale)

ここでは、摂食嚥下障害とJCS(Japan Coma Scale)について解説します。

結論は以下の通りです。

摂食嚥下では意識レベルJCS 0~3は必要

JCSは日本で使われている刺激の有無で覚醒の程度を分類する評価です。

JCSの記載はⅠ-2などではなく、2など数字のみです。

また不穏状態はR、失禁があればI、自発性が喪失していればAと追記します。

例えば、「自発的開眼するが見当識障害があって不穏な状態」は、2-Rとなります。

摂食嚥下と意識レベルについて、藤島一郎は脳卒中の摂食・嚥下障害 第2 版(医歯薬出版,1998)で以下のように述べています。

直接嚥下訓練(食事)の開始基準は、JCS0(意識清明)あるいはJCSⅠ桁(刺激しないでも覚醒している状態)が必要

また、藤原らは急性期病院の嚥下障害患者を対象に、意識レベルと経口摂取の成否を調査しています。

結果は以下の通りでした。

- 意識障害は経口摂取に関わる重要な因子

- 意識レベルJCS 0~2では、経口摂取が可能の割合が高い

- 経口摂取が可能となる割合は、意識レベルJCS 3で33%、JCS 10で0%と急激に低い

意識レベルJCS 3よりも良好では経口摂取可能な割合が高いですが、JCS 3より不良だと経口摂取が難しいのかもしれません。

摂食嚥下の可否には、意識レベル0もしくはⅠ桁であることが重要なようです。

臨床では摂食嚥下リハの開始時や食事の際に、JCS 0~3であることを確認しましょう。

また、意識レベルJCSⅡ桁以上の方では、薬物調整を含めまずは覚醒水準の向上を目指すことが目標になりそうです。

摂食嚥下障害とGCS(Glasgow Coma Scale)

ここでは、摂食嚥下障害とGCS(Glasgow Coma Scale)について解説します。

結論は以下の通りです。

摂食嚥下では意識レベルJGCS ≥14は必要

意識レベル評価 GCS(Glasgow Coma Scale)は、開眼・言語機能・運動反応の3項目から評価します。

開眼項目は1~4点、言語機能項目は1~5点、運動反応項目は1~6点です。

GCSは、E4V5M6や3項目の合計得点で記載します。

臨床では、合計点よりもE・V・Mを分けて記載することが多いです。

ちなみにGCS合計点13点以下は、頭部CT検査などで頭蓋内病変の有無を調べる目安とされます。

摂食嚥下とGCSの関係について論文を紹介します。

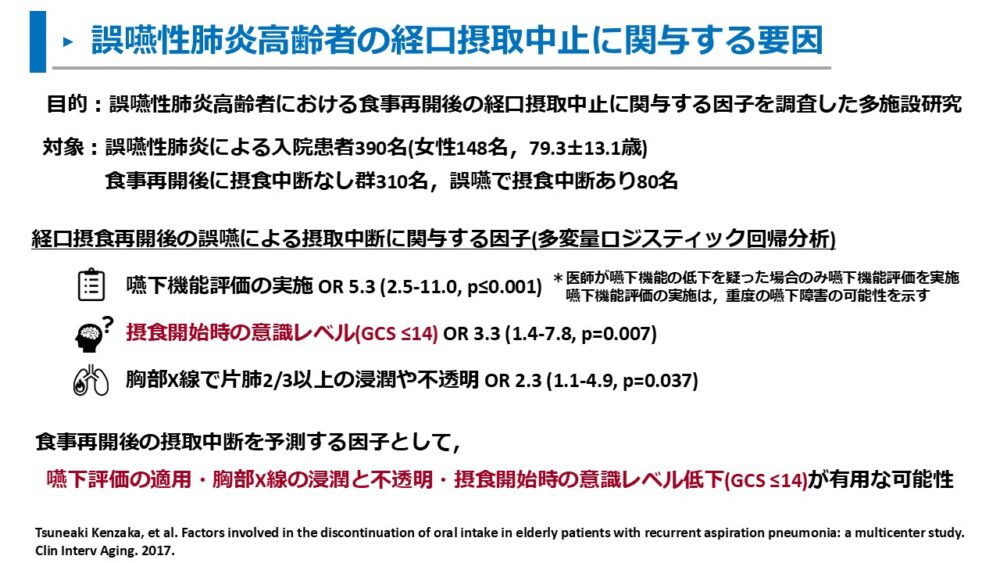

Kenzakaらは、誤嚥性肺炎による入院患者を対象に、食事再開後の食事中止の要因を調査しました。

結果は以下の通りでした。

経口摂食再開後の誤嚥による食事中断に関与する因子(多変量ロジスティック回帰分析)は以下の通り

- 摂食開始時の意識レベル(GCS ≤14) OR 3.3 (1.4-7.8, p=0.007)

- 胸部X線で片肺2/3以上の浸潤や不透明 OR 2.3 (1.1-4.9, p=0.037)

- 嚥下機能評価の実施 OR 5.3 (2.5-11.0, p≤0.001)

食事再開後の経口摂取中断を予測する因子として、摂食開始時の意識レベル低下(GCS ≤14)が有用な可能性が示されています。

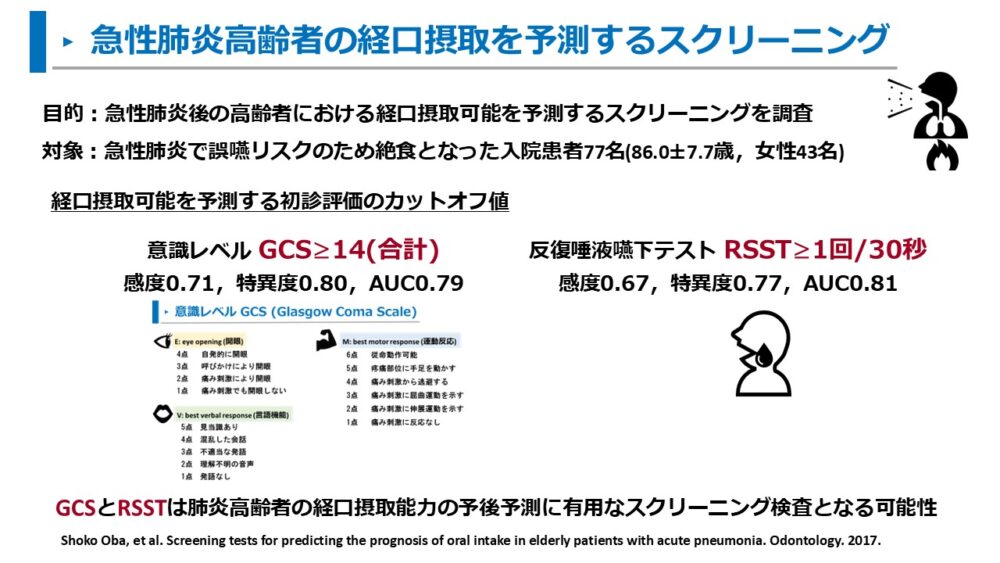

また、Obaらは急性肺炎による入院患者を対象に、経口摂取の可否を予測因子を調査しました。

結果は以下の通りです。

肺炎患者の経口摂取可能を予測する初診評価のカットオフ値は以下の通り

- 意識レベルGCS ≥14 感度0.71,特異度0.80,AUC0.79

- 反復唾液嚥下テストRSST ≥1回/30秒 感度0.67,特異度0.77,AUC0.81

急性肺炎後の食事開始の簡易スクリーニングとして、意識レベル(GCS ≥14)は有用であることが示されています。

これらの報告から、良好な意識レベルは食事に必要であり、GCS ≥14が安全に食事をする一つの目安となりそうです。

意識レベルはJCS・GCSどちらの評価でも良いので、目安と一緒に評価方法も確認しておきましょう。

まとめ

摂食嚥下障害と意識レベルについて解説しました。

- 摂食嚥下機能に意識レベルは重要

- 直接嚥下訓練(食事)の開始基準は、JCS0(意識清明)あるいはJCSⅠ桁(刺激しないでも覚醒している状態)

- 経口摂取獲得率は、意識レベルJCS 3で33%、JCS 10で0%と急激に低くなる

- 誤嚥性肺炎患者の食事中止に関わる因子の一つに、意識レベルの低下(GCS ≤14)が挙げられる

- 肺炎患者の食事摂取可能を予測する評価として、意識レベルGCS ≥14(感度0.71,特異度0.80,AUC0.79)がある

摂食嚥下機能は複雑であり、一つの評価だけで判断できるものではありません。

それでも、摂食嚥下機能には意識レベルが重要であり、JCSでⅠ桁以上もしくはGCSで14点以上の覚醒状態が必要です。

食事開始を検討する際には、1日の意識レベルを評価し、他職種で共有しましょう。

ここまで読んで頂きありがとうございました。お役に立てたなら幸いです。

参考資料

- 嚥下障害診療ガイドライン2024年版.一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 嚥下障害診療ガイドライン2018年版.一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 藤島一郎.脳卒中の摂食・嚥下障害 第2 版.医歯薬出版.1998.

- 藤原葉子,他.急性期病院における嚥下障害患者の意識レベルと経口摂取確立の成否との関係.日本摂食嚥下リハ学会誌.2015.

- Tsuneaki Kenzaka, et al. Factors involved in the discontinuation of oral intake in elderly patients with recurrent aspiration pneumonia: a multicenter study. Clin Interv Aging. 2017.

- Shoko Oba, et al. Screening tests for predicting the prognosis of oral intake in elderly patients with acute pneumonia. Odontology. 2017.

コメント