皆さんは,患者さんの病院内歩行自立の判断は何をもとに決定していますか?

病院内で歩行自立することは,入院中の活動量の向上にとても重要であり,

身体機能の向上や基本動作・ADL動作能力の向上はもちろん,精神機能面を含めた廃用症候群の予防など多くの利点があることはご存知だと思います.

しかし,歩行自立を考える際に,「リハビリではふらつかないけど,病棟では転倒リスクがある?」,「歩行自立でも良さそうだけど,判断が難しい!」とならないでしょうか.

今回は,高齢者における病棟内歩行自立を判断する歩行速度のカットオフ値に関しての論文で,

結論から言うと,歩行速度0.35m/secが病棟内歩行自立のカットオフ値に適してるというお話です.

これを読むとこんなメリットがあります

- 病院内歩行自立の判断となる歩行速度のカットオフ値がわかる

- 歩行自立の判断材料が増える

- 歩行自立の判断時に科学的な背景が加わる

論文紹介

James E Graham, et al. Walking speed threshold for classifying walking independence in hospitalized older adults. Phys Ther. 2010.

「入院中高齢者の歩行自立を分類する歩行速度のカットオフ値」

目的

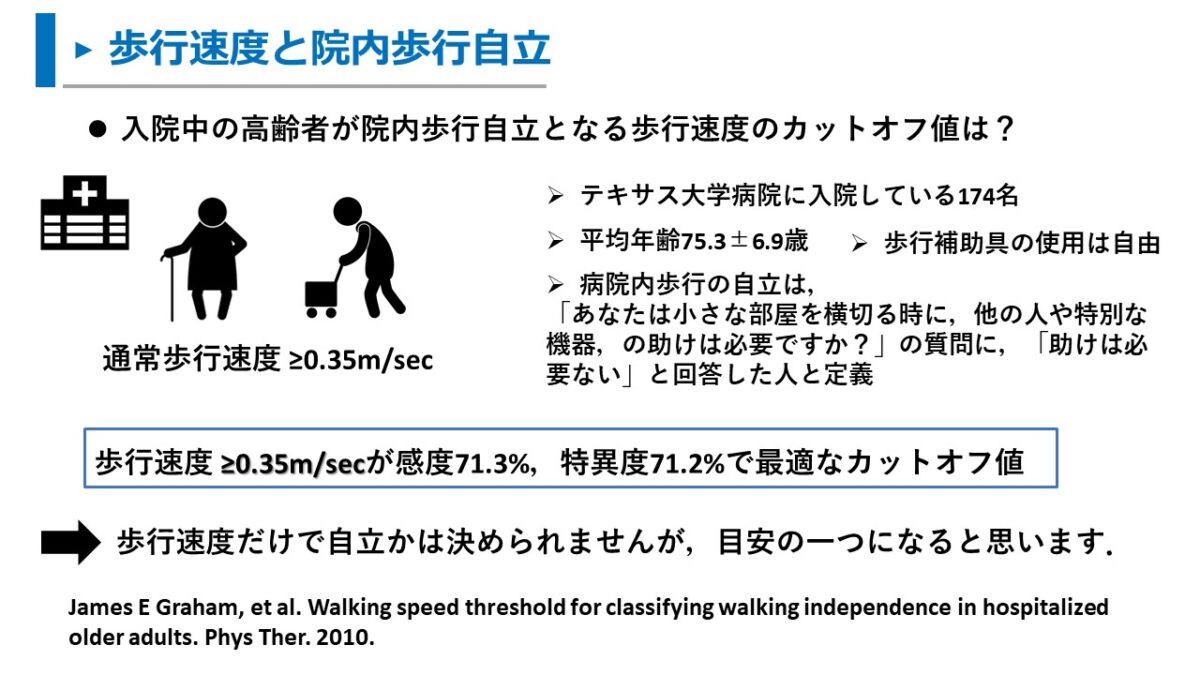

入院中の高齢者において,病院内での歩行自立を判断する歩行速度のカットオフ値を決定することです.

対象

アメリカのテキサス大学病院に入院した65歳以上の高齢者で,認知や精神状態をスクリーニング的に問題ない人でした.

また入院する2週間前まで部屋の中を歩けるレベルであった人としました.

対象者は期間中に基準満たした261名から,理学療法士により歩行困難とみなされた24名と多くのセンサーや点滴が必要な12名,研究参加を拒否した51名を除外した174名でした.

この対象者は,病院に入院していた他の患者と比べ,年齢,性別,人種,診断名,BMI,退院先は有意な差はありませんでした.

評価方法

患者さんの人口統計学的特性や健康状態はカルテや患者さんとの面談で情報を得ました.

評価項目として,①歩行速度,②病院内歩行の自立度を測定しました.

①歩行速度は,2.4mのコースで助走なしの通常歩行速度を測定し,歩行速度m/secを算出しました.

患者さんは杖や歩行器などの歩行補助具の使用は許可されました.

②病院内歩行の自立度は,日常生活動作スケールから移動性に関する質問に対して自己回答してもらいました.

「あなたは小さな部屋を横切る時に,他の人や特別な機器,デバイスからの助けは必要ですか?」という質問に対して,「助けは必要ない」か「助けが必要または出来ない」で回答してもらいました.

「助けは必要ない」と答えた人は歩行自立,「助けが必要または出来ない」と答えた人は歩行非自立と定義しました.

統計解析

歩行自立と非自立の患者を2群に分けt検定やχ2検定により単変量解析しました.

そして歩行自立と非自立に関して,歩行速度からROC曲線を作成し,カットオフ値の算出とAUCを計算しました.

ROC曲線分析では,”最も完全な識別に適した点(軸上の0,1)”と”最も偶然の識別から離れた点(Youden Indexアプローチ)”を算出しました.

また,ROC曲線分析で特定された2つを含む,一連の歩行自立と非自立に関する,歩行速度のカットオフ値の感度,特異度,陽性適中率,陰性適中率を算出しました.

用語解説

AUC(Area Under the Curve):範囲は0.5(識別なし)~1(完全な識別).値が1に近いほど判別性能が良好なことを示す.

陽性(陰性)適中率:臨床検査における事後確率の1つで,ある検査において「陽性(陰性)と判定された場合に,真の陽性(陰性)である確率」として定義される値.

結果

対象者の平均年齢75.3±6.9歳,女性の割合は58.6%でした.40%以上が心血管系のイベントで入院となり,90.2%が自宅退院となりました.

歩行の自立度では62%が自立と回答し,全体の平均歩行速度は0.43±0.23m/secでした.

歩行自立群と非自立群を比較すると,

BMIと歩行速度のみ有意差を認め,歩行自立群は非自立群に比べ,BMIが低く,歩行速度は速いという結果でした.

ROC曲線を作成した結果,AUCは0.81(95%CI=0.74~0.87)であり,歩行速度は歩行自立度の判定に中等度の精度を示唆していました.

また解析により,ROC曲線上の”最も完全な識別に適した点”は,歩行速度0.29m/secで,”最も偶然の識別から離れた点”は歩行速度0.36m/secでした.

つまり,歩行速度0.30~0.35m/sec前後が病院内歩行自立を示すカットオフ値であることが示唆されました.

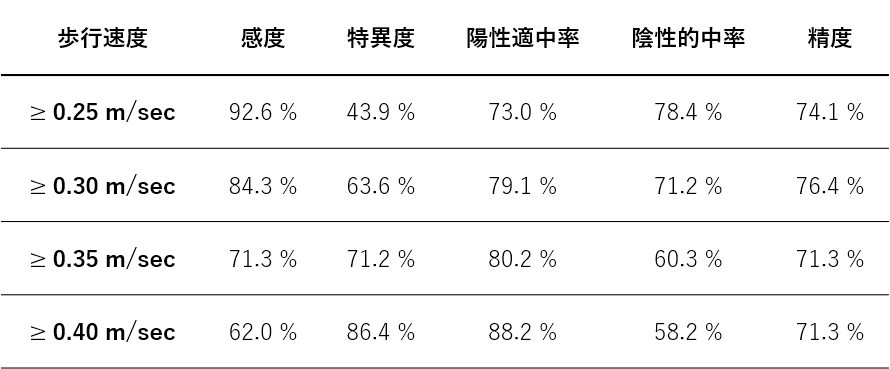

さまざまなカットオフ値ごとに感度や特異度をみると,

約0.35m/secのカットオフ値が感度71.3%,特異度71.2%,陽性適中率80.2%,陰性的中率60.3%であり,感度と特異度を最大化していることを示唆しました(Table).

臨床上の使いやすさを考え,歩行速度0.35m/secが最適なカットオフ値であると著者も述べています.

用語

感度:歩行速度がカットオフ値を以上の歩行自立者の割合

特異度:歩行速度がカットオフ値を下回る歩行非自立者の割合

陽性適中率:歩行速度がカットオフ値以上の人が,本当に歩行が自立している確率

陰性的中率:歩行速度がカットオフ値を下回る人が,本当に歩行が非自立である確率

結論

- 入院中の高齢者の歩行速度は,地域高齢者と比べるとかなり遅い.

- 入院中の歩行自立群は非自立群と比べ,有意にBMIが低く,歩行速度は速い.

- 病院内歩行自立の目安は歩行速度0.35m/secであり,目標設定や多職種との情報共有にも役立つ可能性がある.

読んだ感想

病院内の歩行自立の判断は,リハビリに関わるなら看護師さんなど他職種からも求められるスキルです.

自分の経験や感覚だけに頼らず,科学的な背景を踏まえて判断できることが大切だと考えています.

今回の研究は65歳以上の高齢者のみですが,174名と人数も多く,また掲載されているジャーナルもインパクトファクター4点台であり,信頼できる報告だと思います.

ただ,当たり前かもしれませんが,歩行速度だけでは判断は危険です.

患者さんによっては体調が変動しやすい方や覚醒にムラがある方,認知面に問題がある方など様々です.

患者さんの全体像を踏まえた上で,判断材料の一つとして歩行速度も検討するということが重要だと思います.

その他の通常歩行速度の基準値に興味がありましたらこちら(https://yamanopt.com/walkspeedcutoff/)

コメント