歩行速度って,どうやって臨床に活かすの?

歩行能力はセラピストが最も評価する項目の一つです。

この記事では、通常歩行速度から生命予後・転倒リスク・ADL障害・入院中の歩行自立に関する目安となるカットオフ値をまとめています。

入院患者さんや地域高齢者の健康状態や予後予測など広い範囲で役立ちます。

この記事の結論は以下の通りです。

- 歩行速度<0.8m/secの人は平均余命が短い可能性

- 転倒リスク評価のカットオフ値は通常歩行速度<0.8m/sec

- 歩行速度<0.8m/sec は3年以内のADL障害のリスクが高い

- 病院内歩行自立を判断するカットオフ値は,通常歩行速度0.35m/secの可能性

- 日本の横断歩道の青信号はおよそ歩行速度1.0m/secで渡れるように設定

すぐに臨床で使える内容なので、活用してみてください!

- 歩行速度を臨床評価で使っている

- 歩行速度を予後予測に利用したい

- カンファレンスやフィードバックに役立てたい

歩行速度が遅いと死亡率が上がる自宅退院率は下がる

歩行速度は第6のバイタルサインと表現されるほど,全身状態と深く関連しています.

そのため,歩行速度から死亡や退院を予測することができます.

結論として,歩行速度が遅いと死亡率は上がり,自宅退院率は下がる.

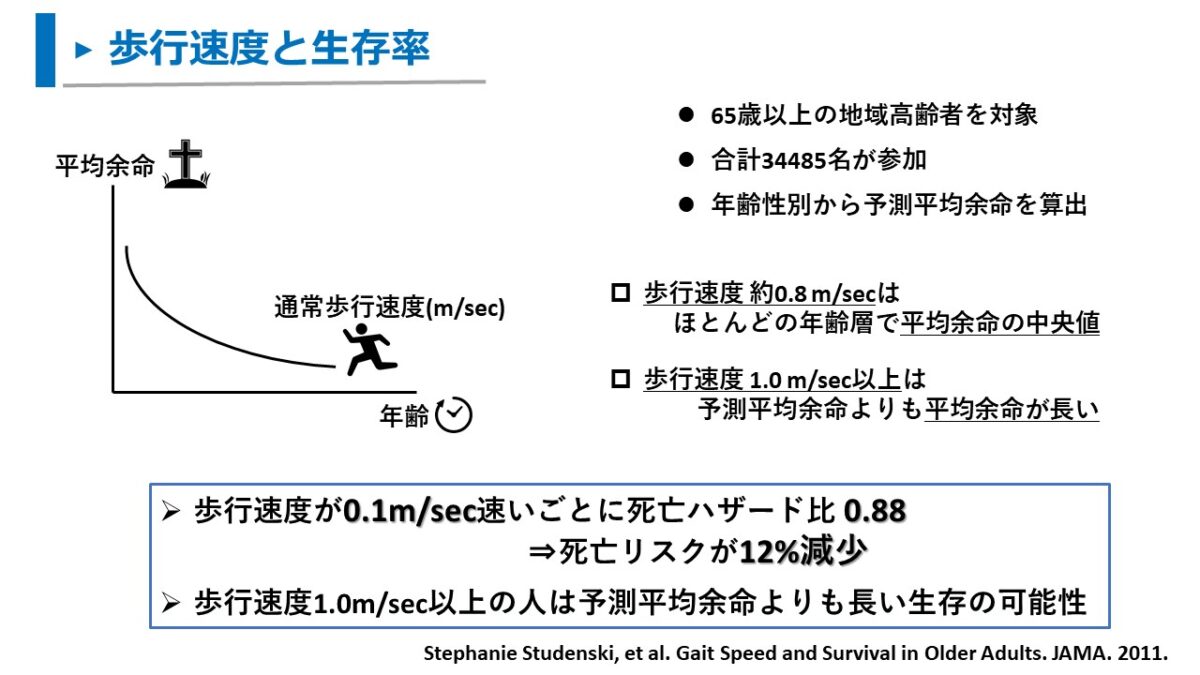

Studenskiらは9つのコホート研究から34,485名を対象とした大規模研究によりCox比例ハザードモデルを用いて通常歩行速度と生存率の関係を調査しており,

結果として,歩行速度0.1m/sec速いことで全体の死亡はハザード比(以下,HR) 0.88(95%CI 0.87-0.90, p<.001)でした.

つまり,通常歩行速度が0.1m/sec速いごとに,死亡のリスクが12%も低くなることを報告しました.

また,年齢,性別から算出した予測平均余命と歩行速度の関係を解析すると,

通常歩行速度0.8m/secが予測平均余命の中央値であり,歩行速度が0.8m/secより遅い場合は予測平均余命よりも平均余命が短い可能性があることを明らかにしました.

ただし,「歩行速度が遅い」=「死亡」と直結しているのではなく,通常歩行速度が遅くなるほど健康状態が悪い→死亡のリスクが高まるという解釈です.

そのため,歩行速度が遅い人や急激に遅くなった人では,全身の健康状態に注意が必要ですね.

この結果は地域高齢者や訪問リハビリなどで全身状態を他職種と共有する際にも役立ちます.

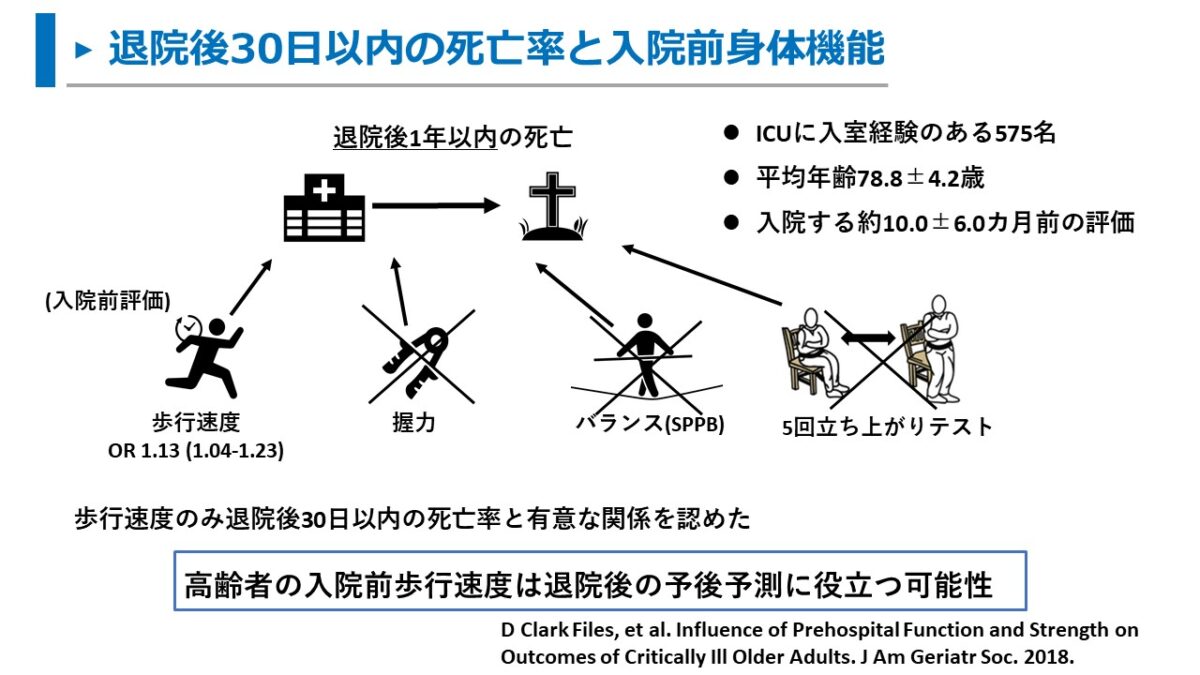

また死亡率に関連する報告として,入院前の歩行速度が退院後の死亡率を予測するのに役立つという報告があります.

重症な高齢者では退院後30日以内に死亡に関して,入院前の歩行速度が有意に関連(オッズ比,以下OR=1.13, 95%CI=1.04-1.23)していました.

また,Cox比例ハザードモデルを用いた解析では,

入院前の歩行速度が0.1m/sec遅くなるごとに退院率は6%も有意に低下していました(HR=0.94, 95%CI=0.90-0.98).

この研究から,入院前の歩行速度は退院後の死亡率や退院率と有意に関係することを示唆しました.

また,この研究では慢性疾患として心血管疾患や呼吸器疾患を有している患者さんが多く,心血管疾患75%,呼吸器疾患22%でした.

慢性疾患がある患者さんでは急性増悪のリスクもあるため,定期的に身体機能測定を行う必要は高いです.

急性増悪で入院が必要となった際には予後の検討に有益な情報となります.

これは,訪問リハビリや外来リハビリでも継続して経過を見ている患者さんにも同様のことがいえると思うので,定期的な歩行速度の評価は重要ですね.

- 歩行速度0.8m/sec未満で平均余命が短い可能性

- 歩行速度0.1m/sec遅くなるごとに12%も死亡リスクが高まる

- 入院前歩行速度が0.1m/sec遅くなると退院率が6%も下がる

歩行速度が遅くなると転倒リスクが高い

セラピストなら「患者さんの転倒のリスクが高いのか評価したい!」と考える場面はあると思います.

結論として,0.8m/sec未満は転倒リスクが高まる.

カットオフ値が必ず正しいわけではないですが,リスクを把握する指標になるので知っておくと良いですね.

転倒のリスクに関して、2022年に発表された高齢者の転倒マネジメントに関するガイドラインでは、

転倒リスクの評価に歩行速度を含めることを推奨しています(グレード: 1A).

転倒リスクのカットオフ値は,通常歩行速度<0.8m/sec未満(10m歩行で12.5秒)

です。

転倒リスクを検討する際には、歩行速度が重要であることが明らかとなっています。

また、速い歩行速度と転倒を調査した面白い論文も紹介します。

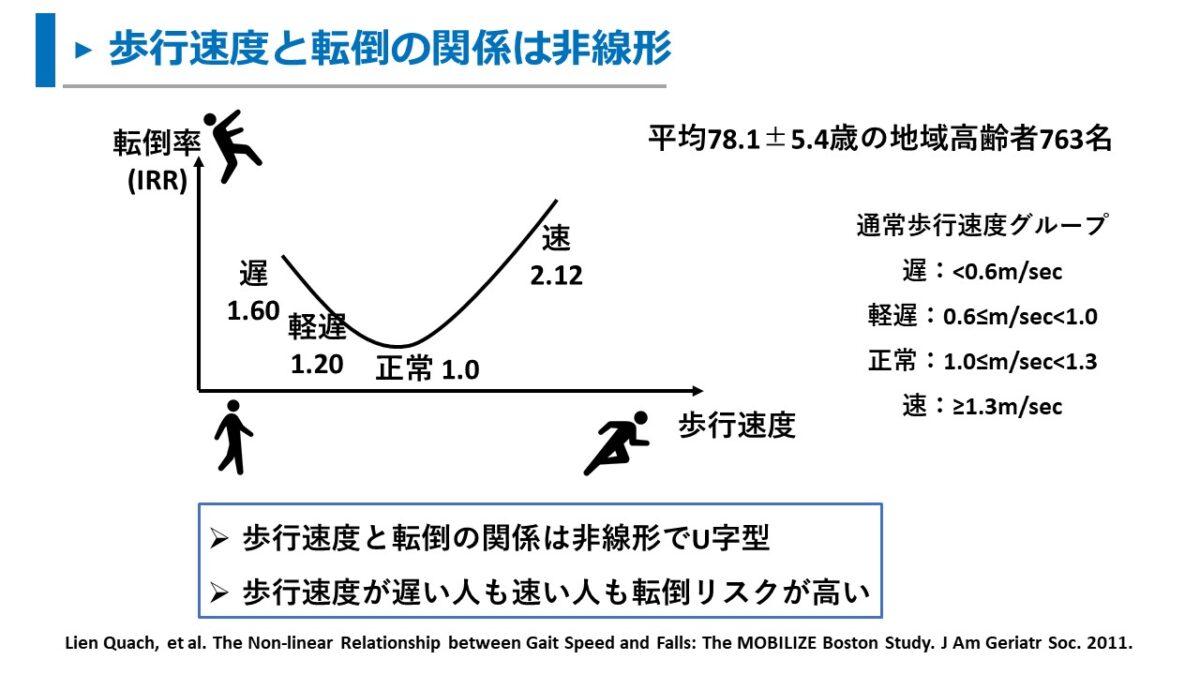

歩行速度と転倒に関して,Quachらは,歩行速度の遅い人と速い人の両方で転倒のリスクが高いと仮説を立てて調査しました.

その結果は以下の通りでした.

- 遅い歩行速度(<0.6m/sec)の人と速い歩行速度(≥1.3m/sec)の人で転倒のリスクが増大

- 一般的な歩行速度(1≤m/sec<1.3)の人に対して,遅い歩行速度群で転倒発生率IRR1.60(95%CI 1.06-2.42)で速い歩行速度群でIRR2.12(1.48-3.04)と転倒発生率が高い

つまり,一般的な歩行速度の人と比べ,歩行速度が遅い人は1.60倍,速い人は2.12倍も転倒発生率が高いという結果でした.

また転倒の場所を調査すると,

- 歩行速度が遅い人は屋内での転倒が多く(IRR 2.17, 95%CI 1.33-3.55)

- 歩行速度が速い人は屋外での転倒が多い(IRR 2.11, 95%CI 1.40-3.16)

という結果でした.

歩行速度が遅い人では転倒が多い印象はありましたが, 歩行速度が遅い人だけでなく,速い人も転倒リスクが高いことを明らかにした面白い報告です.

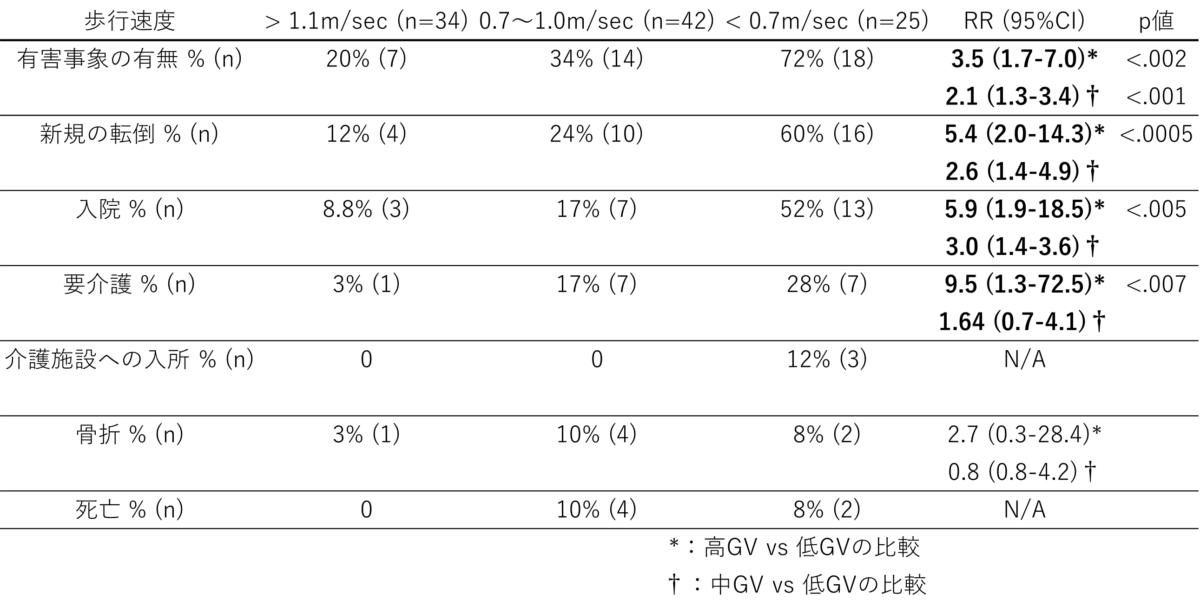

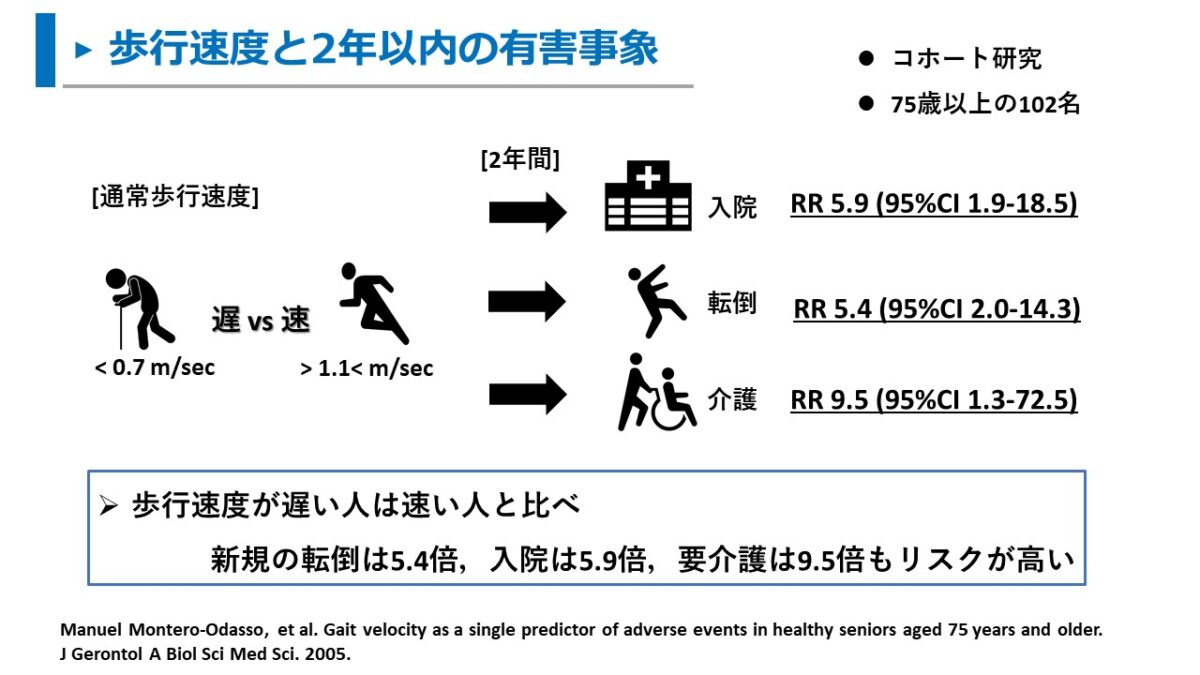

歩行速度と転倒の関係を調査した別の研究では,75歳以上の地域高齢者を対象とした2年のフォローアップ期間中の新規の転倒リスクに関して,

歩行速度が遅い群(<0.7m/sec)は,速い群(>1.1m/sec)に比べ5.4倍(リスク比,以下RR 5.4, 95%CI 2.0~14.3)リスクが高く,

歩行速度が中等度群(0.7~1.0m/sec)と比べても,2.6倍(RR 2.6, 95%CI 1.4~4.9)リスクが高いことを報告しています.

この研究では,歩行速度<0.7m/secの場合,転倒のリスクが高いことを明らかにしています.

転倒リスクを察知して,それに応じたリハビリや支援を行うことは重要なので,できるだけ早期からリスクを察知できるように知っておくと良いかと思います.

他にも、1回の転倒だけでなく、繰り返す転倒と歩行速度の関係をKelseyらとMyrkdalenらが調査しています。

対象は70歳以上の地域高齢者であり、結果として、歩行速度1.0m/sec未満の人は繰り返り転倒する人が多いことを報告しています。

これらの研究は、上で紹介した報告と異なり、歩行速度が速い人と遅い人を比較しているわけではないので、上記とは別で目安として知っておくと良いですね。

地域で生活している高齢者が歩行速度1.0m/sec未満の場合、

「最近、転倒したことがあるか。」、「繰り返し転倒することがあるか。」を問診する必要があるかもしれないですね。

また、転倒する人が、転倒のどれくらい前から歩行速度が低下するかを調査した研究もあります。

自宅内の廊下にセンサーを設置して,自宅内の歩行速度を測定し,転倒と歩行速度の変化を調査したPiauらによると,

転倒する人は転倒の3か月前から毎週0.1cm/sec,3か月で0.01m/secの歩行速度低下を認めたと報告しています.

この研究は通常歩行速度を評価していますが,狭く短い自宅内での歩行のため他の歩行速度評価と同じ枠組みで比較は難しいという問題があります.

この結果から,自宅内での歩行速度の低下も転倒のリスクと関連しており,歩行速度の低下を認めたら転倒のリスクが高まっていると考えても良いかもしれません.

自宅内にセンサーの設置はなかなか難しいですが,自宅内での歩行速度に着目している点から訪問の場でも急な歩行速度の低下には注意が必要かもしれません.

- 歩行速度<0.8m/secが転倒リスクを判別するカットオフ値(世界転倒ガイドライン)

- 歩行速度<0.6m/sec(0.7m/sec)は転倒リスクが高まる

- 歩行速度<1.0m/secは地域高齢者で繰り返し転倒する人の割合が多い

- 歩行速度≥1.3m/secは転倒リスクが高まる

- 転倒する3か月前から毎週0.1m/sec歩行速度が低下している

歩行速度はADL障害・要介護状態の予測になる

ADL障害は介護や社会サービスの必要性と関係するため,早期から予後予測が重要です.

実は歩行速度もADL障害と関係し,ADL障害を予測できることが報告されており,

歩行速度0.8m/sec未満でADL障害のリスクが高くなり,0.7m/sec未満で要介護のリスクが高まる.

ADL障害や要介護リスクを予測するためにも,定期的に歩行速度をみるとよいですね.

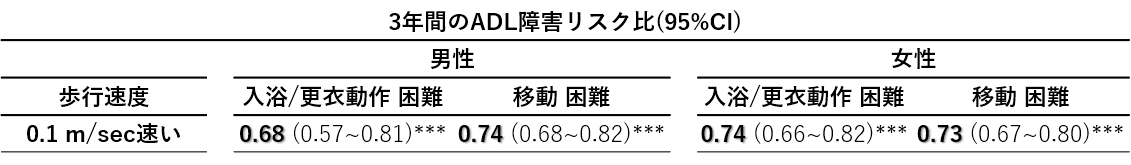

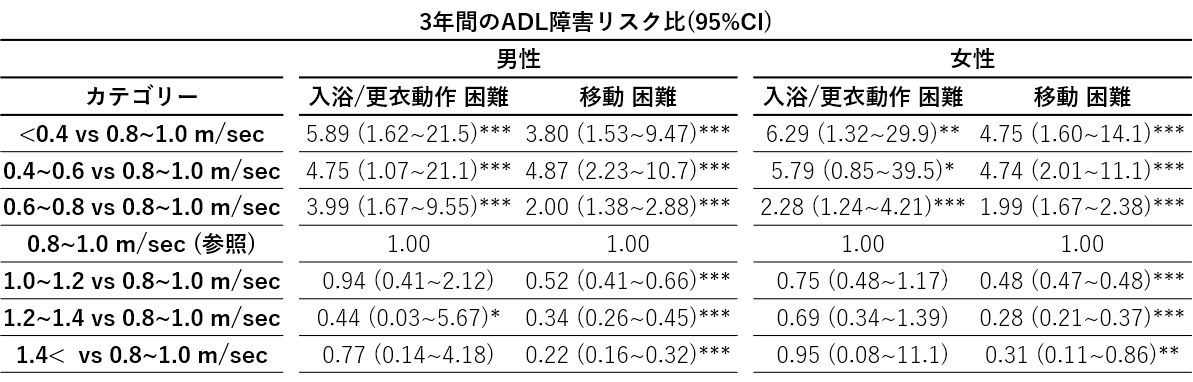

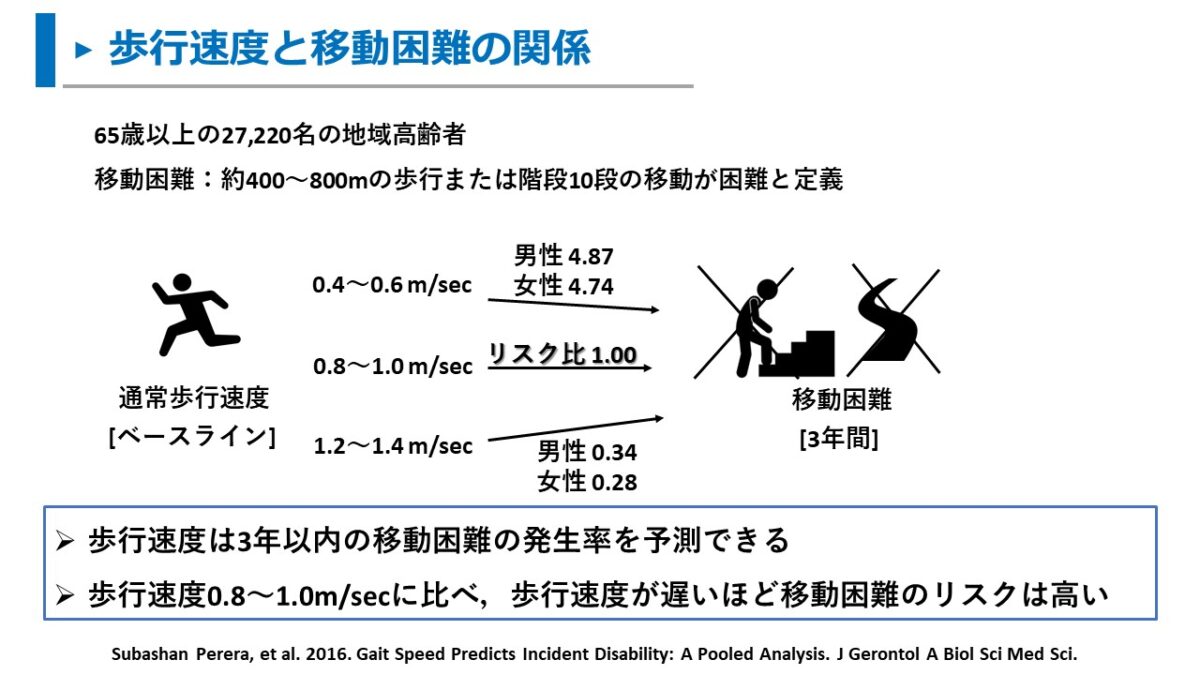

Pereraらは,ADL障害の中でも①入浴/更衣動作困難と②移動困難に着目して調査しています.

①入浴/更衣動作困難は,入浴または更衣動作時に介助を要すもしくは実施困難な状態

②移動困難は,約400~800mの歩行または10段の階段移動が困難な状態

を指します.

対象者は65歳以上の27,220名の地域在住高齢者と超大型スタディで,フォローアップ期間は3年間です.

結果として,年齢を調整した3年間におけるADL障害のRRは,通常歩行速度0.1m/sec速いことで,

入浴/更衣動作困難は,男性で0.68倍(RR 0.68, 95%CI 0.57-0.81),女性で0.74(RR 0.74, 95%CI 0.66-0.82),

移動困難に関して,男性 0.75倍(RR 0.75, 95%CI 0.68-0.82),女性0.73倍(RR 0.73, 95%CI 0.67-0.80),困難となるリスクが低くなる.

歩行速度が0.1m/sec速いことで男女ともADL障害のリスクが減少することを明らかにしました.

また,歩行速度0.8~1.0m/secをリスク比1とした場合,歩行速度0.8m/sec未満では男女ともに,入浴/更衣動作困難と移動困難のリスク比が有意に高まることも明らかとなりました.

また,75歳以上102名の地域高齢者を対象とした別の研究では,

2年間のフォローアップ中に歩行速度が速い群(>1.1m/sec)に比べ遅い群(<0.7m/sec)では要介護のリスクが9.5倍(RR 9.5, 95%CI 1.3~72.5)になると報告があります.

この研究の結果から,歩行速度の低下が介護を必要とするリスクと関わっていることを明らかにしています.

- 歩行速度0.1m/sec速くなるごとにADL障害のリスクは低下

- 歩行速度<0.8m/secは3年間のADL障害リスクが高い

- 歩行速度<0.7m/secは2年間の要介護リスクが高い

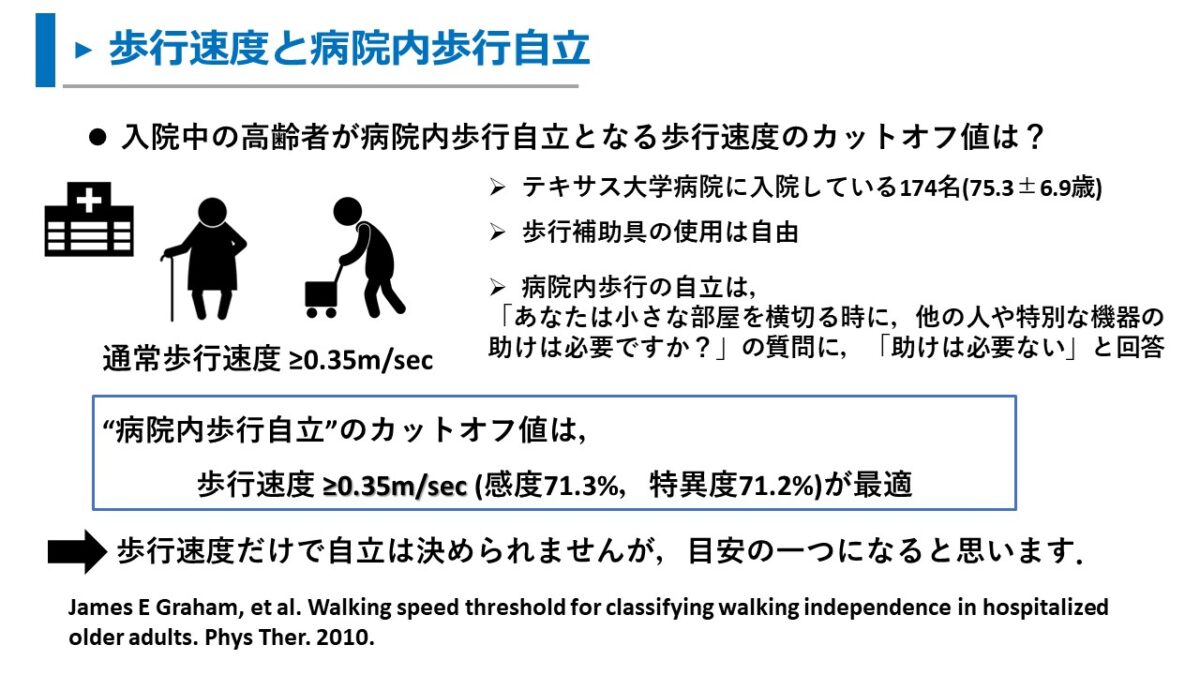

歩行速度から入院中の歩行自立を判断する

臨床において大きな問題の一つに,病院内もしくは施設内歩行が自立可能の判断が難しいという事があります.

入院中の活動量を上げるためには重要な要素ですが,看護師さんなど他職種の方にも影響することなので,しっかりとしたバックグラウンドを持って判断したいところです.

結論として,歩行速度0.35m/sec以上が病院歩行自立のカットオフ値です.

Grahamらは,65歳以上の入院患者174名を対象として,病院内歩行の自立を判断する歩行速度のカットオフ値を調査しました.

歩行自立の判定は,「あなたは小さな部屋を横切る時に,他の人や特別な機器,デバイスからの助けは必要ですか?」という質問に対して,「助けは必要ない」と答えた人としました.

その報告によると高齢者の病院内歩行の自立を判断する基準として,通常歩行速度0.35m/secをカットオフ値にするのが最適であると述べています.

その際の感度は71.3%,特異度は71.2%,陽性適中率は80.2%,陰性的中率は60.3%でした.

後述しますが,日本の80歳以上の地域高齢者の平均歩行速度が男性で0.81m/sec,女性で0.75m/secなので,

病院内歩行自立の基準となる0.35m/secは,かなり遅いです.

歩行補助具を用いて安全に移動ができれば,歩行速度が遅くても病院内での歩行は可能なのかもしれません.

当たり前ですが,カットオフ値を超えているから必ず病院内歩行が安全というわけではないです.

ですが,指標の一つとして自分の中でもちつつ,看護師さんなど他職種と連携してみてください.

- 歩行速度0.35m/sec(感度71.3%,特異度71.2%,陽性的中率80.2%,陰性的中率60.3%)

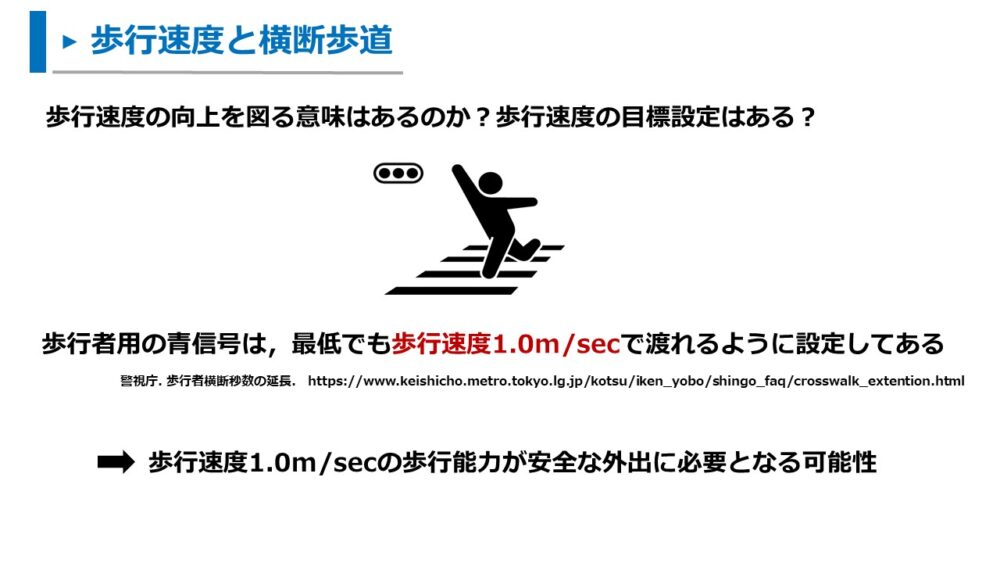

横断歩道を安全に渡るための歩行速度

皆さんは毎日使っている信号がどれくらいの時間で変わるか知っていますか?

日本の横断歩道では,歩行者用の青信号は最低でも歩行速度1.0m/secで渡れるように設定されています.

(警視庁. 歩行者横断秒数の延長.

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/iken_yobo/shingo_faq/crosswalk_extention.html)

つまり,歩行速度1.0m/secの歩行能力は安全安心な外出に必要と考えられます.

明確な目標設定や屋外歩行の目安のために,知っておくと役に立つと思います.

横断歩道の青信号は歩行速度1.0m/secで渡れるように設定されている

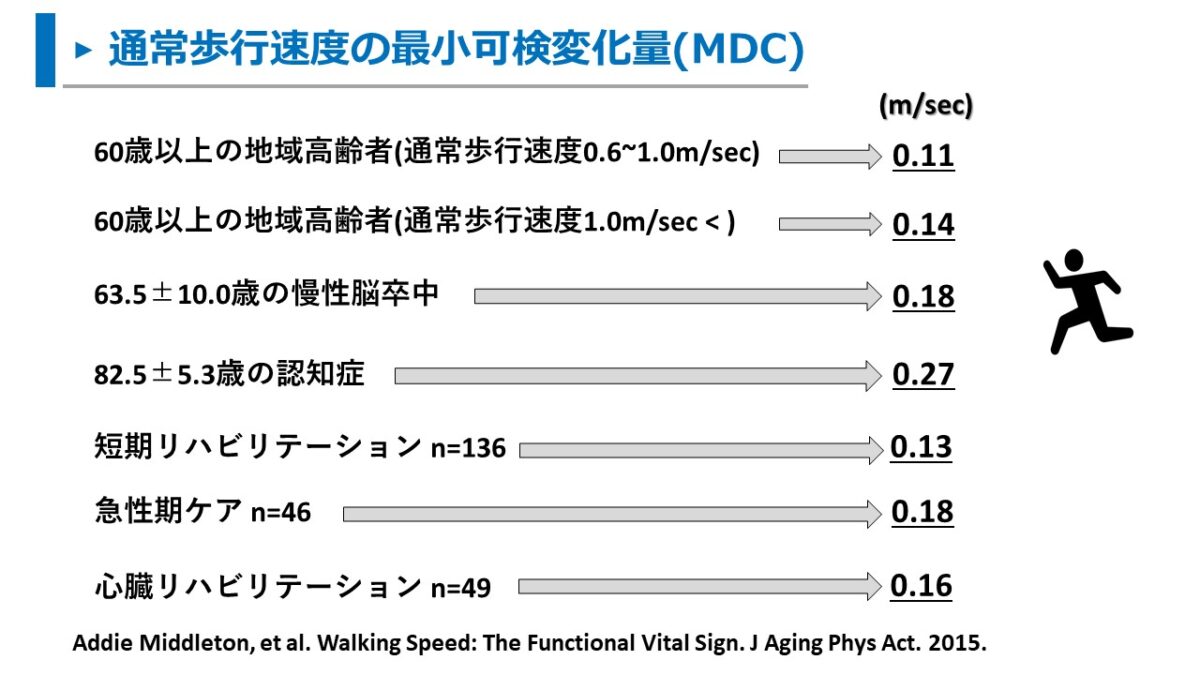

歩行速度はどれくらいの差が臨床的に意味のある変化か

最小可検変化量(以下,MDC)とは,再テストなどの繰り返し測定した際に得られた2つの測定値の変化量の中での測定誤差の大きさを示すものになります.

簡単に言うと,MDC以内は測定誤差,MDCよりも大きいものは”真の変化”とみなすというものです.

Middletonらは,この歩行速度に関するMDCの報告をまとめています.

例えば,歩行速度0.6~1.0m/secの地域高齢者においてMDCは0.11m/sec,短期リハビリテーションの場では0.13m/sec,心臓リハビリテーションでは0.16m/secと報告があります.

他の報告を見ても,おおよそ0.1~0.2m/secの変化があれば”真の変化”とみても良いかもしれません.

対象者やリハビリの時期によりMDCは異なるようなので場面によって指標を使い分けるのも重要かと思います.

- 通常歩行速度のMCDはおよそ0.1~0.2m/sec

- 0.1m/sec未満の差は誤差

日本人の年齢性別による平均歩行速度

日本人の歩行速度の平均値についての紹介です.

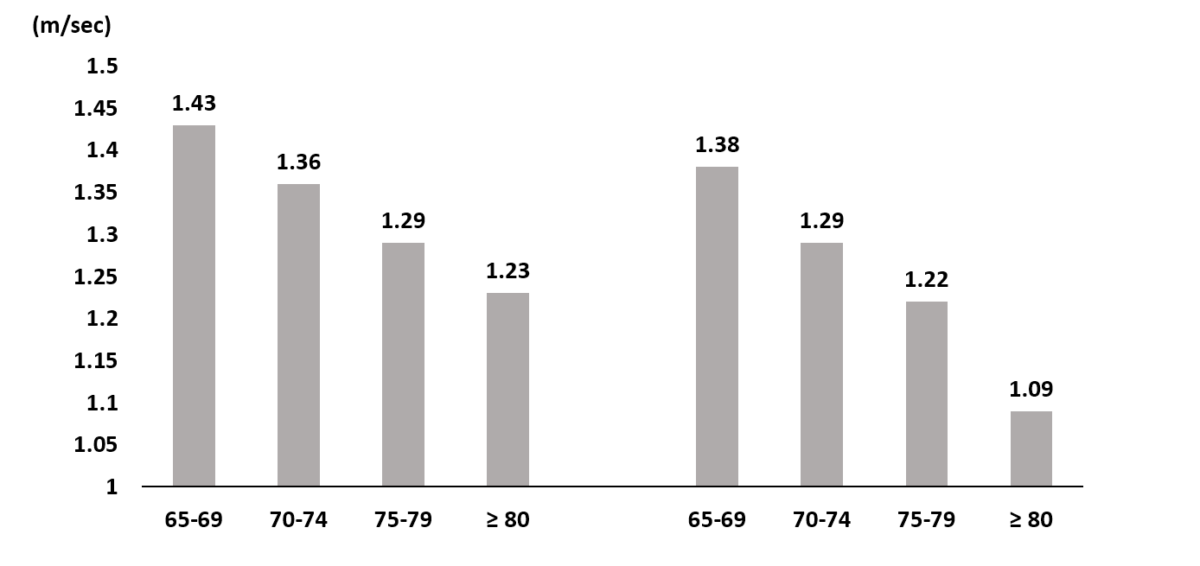

厚生労働省が発表している,2006年の国立長寿医療研究センター長期縦断研究(NILS-LSA)における通常歩行速度の年代別平均は以下の通りでした.

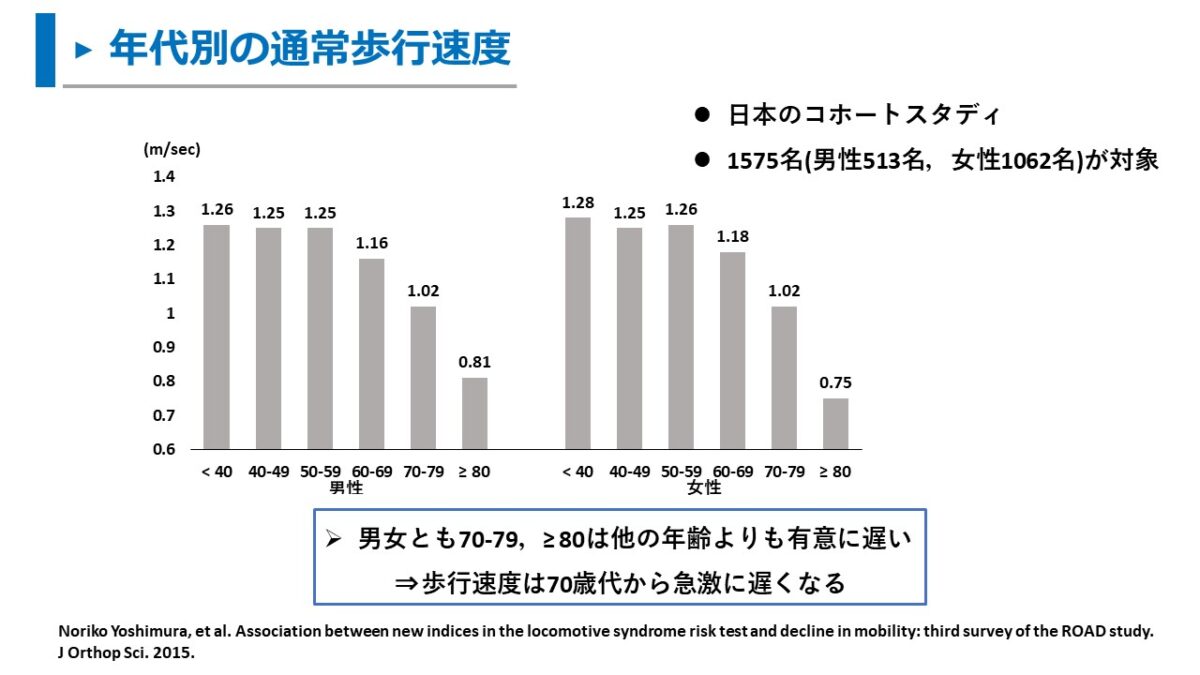

また2015年に東京大学のYoshimuraらの1575名を対象とした日本人コホート研究では年代別歩行速度は以下の結果でした.

ちなみにYoshimuraらの報告では,70歳代,80歳代は他の年代よりも有意に歩行速度が遅くなっており,歩行速度は70歳代より急激に遅くなると述べています.

もしかしたら,歩行能力を維持していくための試みは,70歳よりも若年から必要かもしれません.

歩行速度の測定方法

今回紹介した報告は,すべて通常歩行速度を用いています.

通常歩行速度の測定方法はいくつかあり,紹介した報告も10m歩行や4m歩行,6m歩行を採用している研究もありました.

例えば,病院では加速する距離も十分にとれることが多いので,10m歩行で測定しているところも多いようです.

あまり広い1本道がない場所では4m歩行を用いている施設などもあるようです.

環境や使用する場面から使いやすい測定方法を選べるとよいと思います.

まとめ

- 0.8m/sec未満の人は平均余命が短い可能性がある

- 歩行速度0.1m/sec遅くなると12%も死亡のリスクが高まる

- ガイドラインによる転倒カットオフ値は通常歩行速度<0.8m/sec未満(10m歩行で12.5秒)

- 歩行速度<0.7m/secの人は歩行速度>1.1m/secの人に比べ5.4倍も転倒のリスクが高い

- 歩行速度<0.8m/sec は3年以内のADL障害のリスクが高い

- 通常歩行速度<0.7m/sec は2年以内の介護リスクが高い

- 病院内自立歩行の判断となるカットオフ値は,通常歩行速度0.35m/sec

- 日本の横断歩道の青信号はおよそ歩行速度1.0m/secで渡れるように設定されている

- 通常歩行速度の臨床的に意味のある変化は,およそ0.1~0.2m/sec

- 通常歩行速度の加齢変化は男女ともに70歳代より顕著な低下を認める

コメント