*大腿骨頸部や転子部周囲の骨折を、今回はまとめて“大腿骨近位部骨折”としています。

大腿骨近位部骨折は、転倒を受傷起点とすることが多く、

転倒してしまうくらい身体機能が低下した高齢者も多いですね。

比較的頻繁に関わることが多い疾患ですが、

どれくらいで回復するかという点を知識として押さえておくのは重要かなと思います。

特に、筋力や歩行能力、ADL能力の回復について知っていると、

プログラムの立案や予後予測、退院後のフォローアップをどうするかを検討するのに役立ちます。

この記事では、

- 骨折後の骨折側下肢筋力はどれくらい低下しているのか

- 歩行能力の回復にはどれくらい時間がかかるか

- ADL能力の回復にはどれくらい時間がかかるか

を中心にまとめています。

結論として

- 骨折側の膝伸展筋力は、非骨折側の40~50%しかない

- 歩行能力は骨折後6か月に集中して回復する

- ADL能力は骨折後6か月に集中して回復する

です。

- 大腿骨近位部骨折後の筋力低下と、それに対するトレーニングがわかる

- 大腿骨近位部骨折の歩行能力、ADL能力回復の予後がわかる

大腿骨近位部骨折術後の筋力

骨折側の膝伸展筋力は非骨折側の40~50%

大腿骨近位部骨折後、急性期では骨折側の膝伸展筋力は、非骨折側の40~50%程度である。

リハビリ介入の際に、立ち上がり動作や立位保持能力が低下している患者さんを経験することはないですか?

疼痛の影響も大きいですが、筋力低下の影響も大きいことが報告されています。

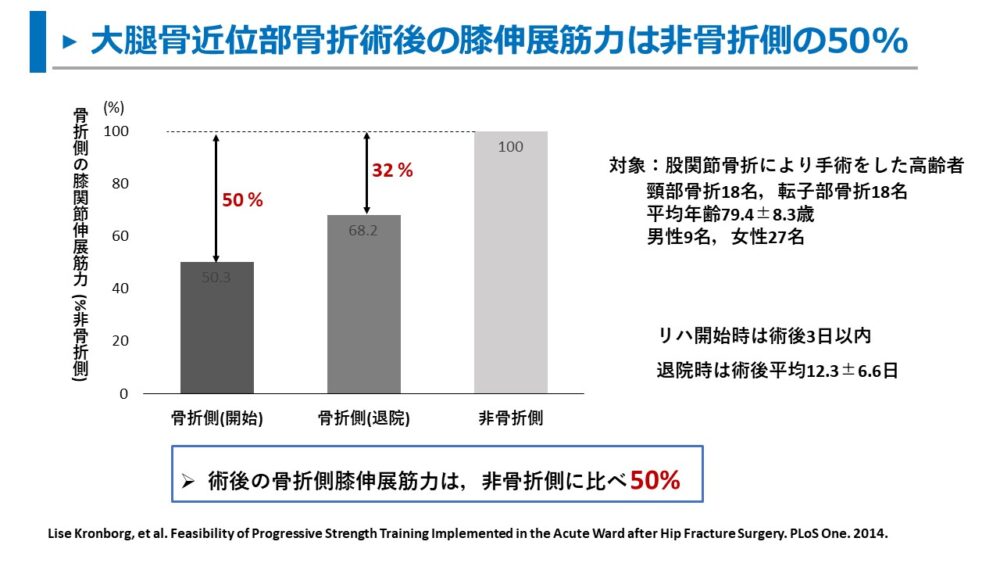

大腿骨近位部骨折による術後の患者さんの筋力を調査したKronborgらの報告では、

非骨折側と比べた骨折側の膝伸展筋力は、術後3日以内で50%低下、退院時は30%程度低下であったと述べています。

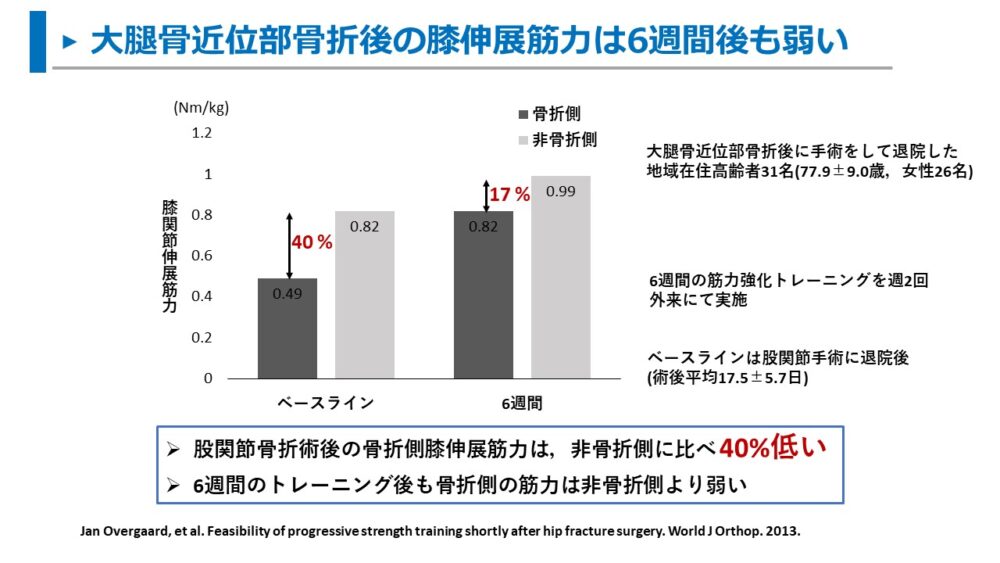

Overgaardらは、術後2~3週の退院後では、非骨折側よりも40%低い、外来6週間のリハ後でも20%程度低いことを報告しています。

手術後翌日からリハビリ介入が始まる病院がほとんどだと思いますが、

リハビリ開始時は骨折側の筋力は非骨折側の50%しか発揮できない状態であるということです。

初回離床時は、かなり注意が必要ですね!

術後2~3週というと、早ければ退院を検討する時期になることが多いですが、

その時期では非骨折側より30~40%低下した状態です。

退院後も筋力が低下していることをふまえて、

自主練習や退院後リハなどフォローアップを検討した方がよいかもですね。

ちなみに、Overgaarらの研究では、退院後に外来リハを6週間した後の筋力を評価しており、

その結果、骨折側は非骨折側よりも20%程度低いことを明らかにしてます。

非骨折側まで筋力を回復させる必要があるとは思っていませんが、

退院後6週間もトレーニングしてもまだ筋力低下を呈している可能性があるということは知っておく必要があるかもですね。

骨折後の筋力低下には高強度の筋力強化練習が有効

筋力低下している骨折側の下肢ですが、

筋力強化練習、特に高負荷の筋力強化練習は有効性が高いことが示されています。

しかも、高負荷の筋力強化練習を実施しても、骨折関連の疼痛は有意に増悪することがないと報告されています。

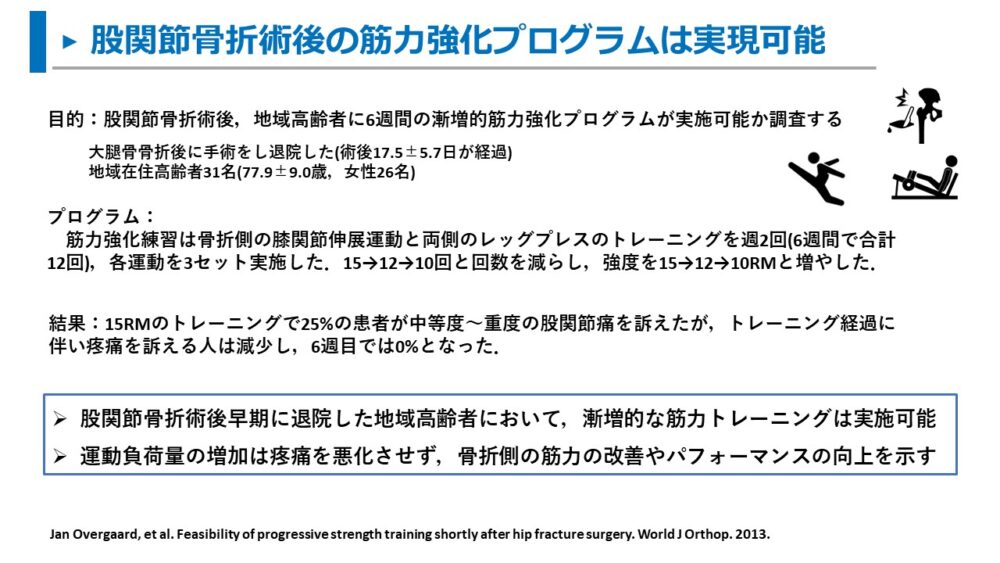

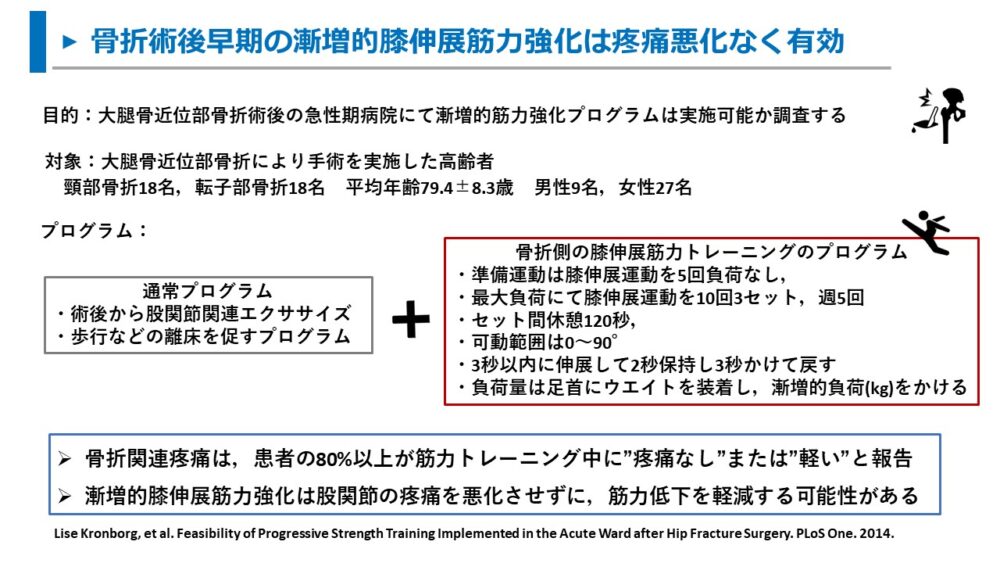

上の項目で紹介したKronborgらやOvergaardらの報告では、

術後や退院後から筋力強化練習を実施することで、膝伸展筋力の有意な改善を認めています。

プログラム内容は、膝伸展運動を中心とした筋力強化練習を実施しています。

この2つの研究では、トレーニングの負荷量を増加させることは、骨折関連の疼痛が増悪しないと結論づけています。

ただし、研究の詳細をみると、負荷量の増加により一時的に疼痛を訴える人は数%いたようです。

特に、高負荷運動の開始時が、疼痛が出現しやすいようです。

最終的には疼痛の出現や増悪に、統計的な有意差を示さず、高負荷のトレーニングを完遂できていることから、有害性はないとしているようです。

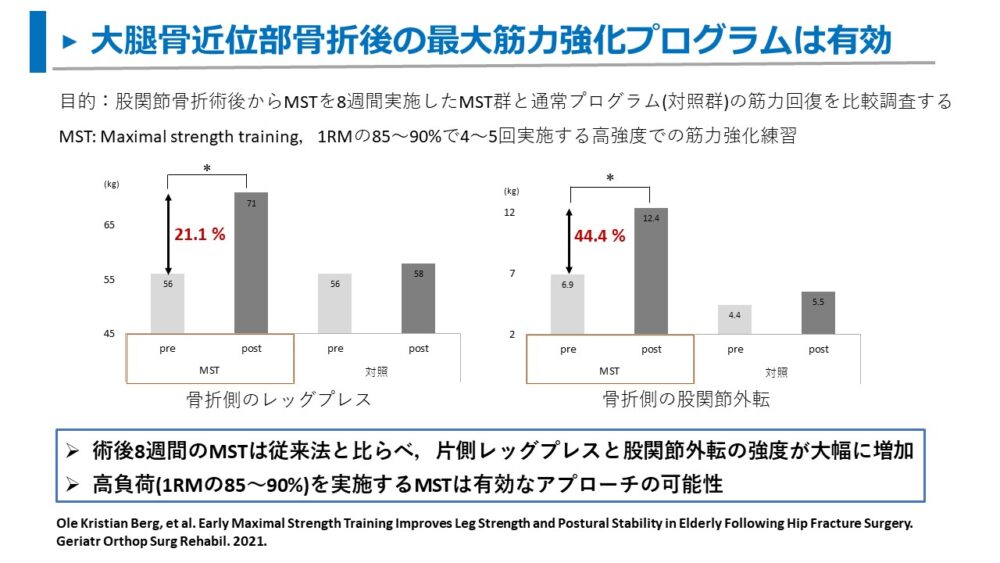

Bergらは、Maximal strength training: MSTという1RMの85~90%という高負荷筋力強化練習と通常プログラムの効果を比較しました。

その結果、通常プログラムよりも有意に下肢筋力の増加を認め、

高負荷の運動が従来の方法に代わる優れたプログラムである可能性があると述べています。

大腿骨骨折術後のプログラムとして、高負荷の筋力強化練習は有効性が高いことようですね!

高齢者が多いので、高負荷の運動を選択するのがためらわれることはありますが…

高齢者というだけで、運動負荷設定も考えずに、低負荷で適当な運動をしているセラピストもいるらしいですが、

それでは望ましい効果を得るのは難しいということですね。

この知識を知ったから、いきなり臨床で高負荷の筋力強化練習を開始しろ!というつもりはなく、

循環器疾患などの併存疾患を確認し、リスク管理をした上で高負荷運動を選択肢の一つとして考えることは必要だと思います。

高負荷の運動に対して、「ちょっと不安が…」と思えば、いきなり高負荷にせず、重錘を少しずつ重くするなど、負荷量を増やしながら検討すればよいと思います。

運動強度に関して興味があればこちらの記事もおススメです。

大腿骨近位部骨折後の歩行能力

歩行能力が骨折前まで回復できる人は40~60%

大腿骨頸部骨折後の患者さんで気になるポイントの一つが、歩行能力の予後だと思います。

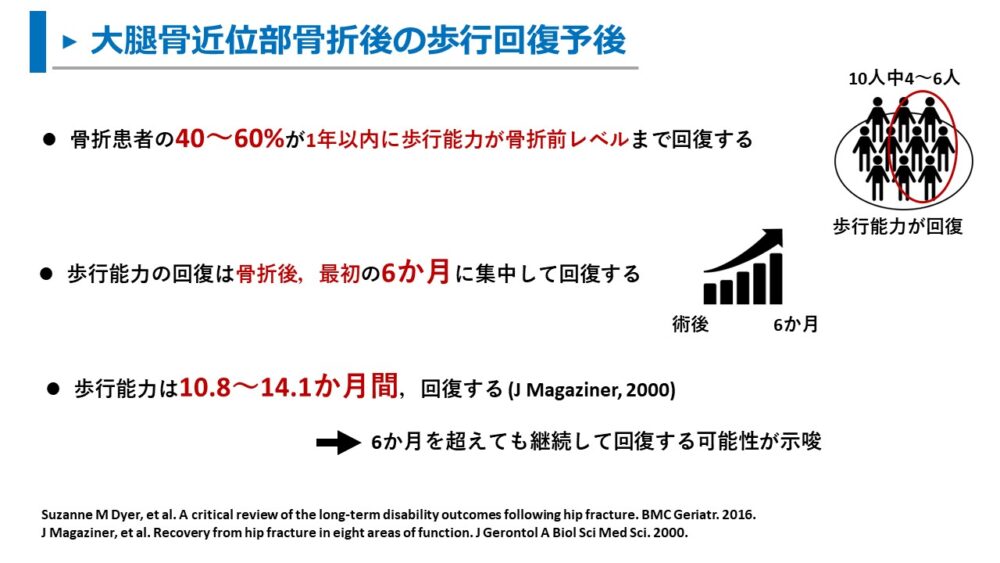

歩行能力は、骨折後1年以内に骨折前レベルまで回復する人の割合は40~60%です。

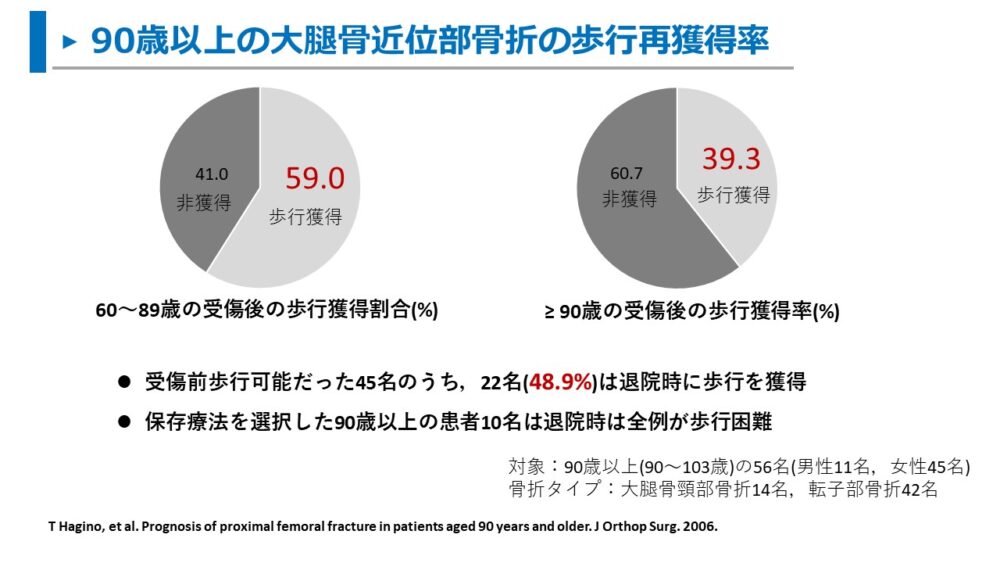

高齢者では、当然、骨折前レベルまで回復する人は少なくなり、90歳以上の超高齢者を対象としたHaginoらは、歩行獲得率は39.3%と報告しています。

ちなみに、同研究で60~89歳では59.0%だったので、90歳以上では明らかに歩行獲得率が悪くなっていますね。

僕が働いている病院も、田舎なこともあり、大腿骨近位部骨折は90歳以上の高齢者も多くいらっしゃいます。

超高齢者の方が予後が悪いのは感覚的に思っていましたが、

90歳以上の10人に6人が歩行の再獲得が難しい可能性があると数字でみるとショックですね。

歩行能力は骨折後6か月に集中して回復する

歩行能力は、骨折後6か月に集中して回復する。

ただし、10.8~14.1か月までは回復する期間であるとの報告もあり、6か月を超えても継続して回復する可能性はある。

この報告は、いくつかの研究から調査したSuzaneらのレビューで述べられており、

歩行能力は骨折前レベルまで回復した患者のほとんどが6か月以内であったとしています。

逆に言うと、6か月を超えると骨折前レベルまで回復するのは難しいケースが多いということになります。

骨折前レベルまで歩行能力を回復させる必要があるかはケースによって異なると思いますが、

仮に骨折前レベルの歩行獲得を目標とする場合は、6か月以内を一つの目安にすると良いかもしれません。

ちなみに、Magazinerらは、大腿骨近位部骨折後の回復期間を調査しており、

立ち座り速度は9.9か月、歩行速度は10.8か月、10フィート歩行能力は14.1か月まで回復したと報告しています。

なので、歩行能力が回復しやすいのは骨折後の6か月ではありますが、

6か月を超えると必ず能力が向上しなくなるわけではないので、

必要に応じてリハビリを継続する意義はあると思います。

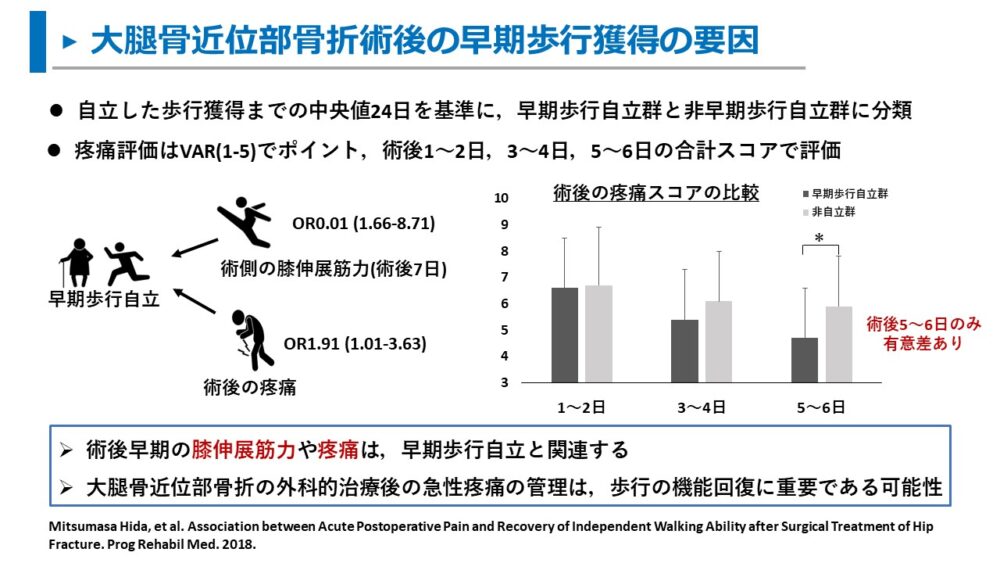

ちなみに、術後の早期歩行自立に関わる要因として、術後の膝伸展筋力と疼痛があるとHidaらは述べています。

特に疼痛に関しては、面白いことに、早期歩行自立できた人とできなかった人を比べると、

術後1~4日の疼痛の強さに差はないのですが、術後5~6日では歩行できた人の方が有意に疼痛が小さかったことを報告しています。

術後1週間以内の疼痛管理が歩行能力の早期回復に重要かもですね。

また膝伸展筋力関しても、前の項で述べたように、術後早期から積極的に筋力強化練習を実施することが歩行の早期自立に有効かもしれません。

大腿骨近位部骨折後のADL能力

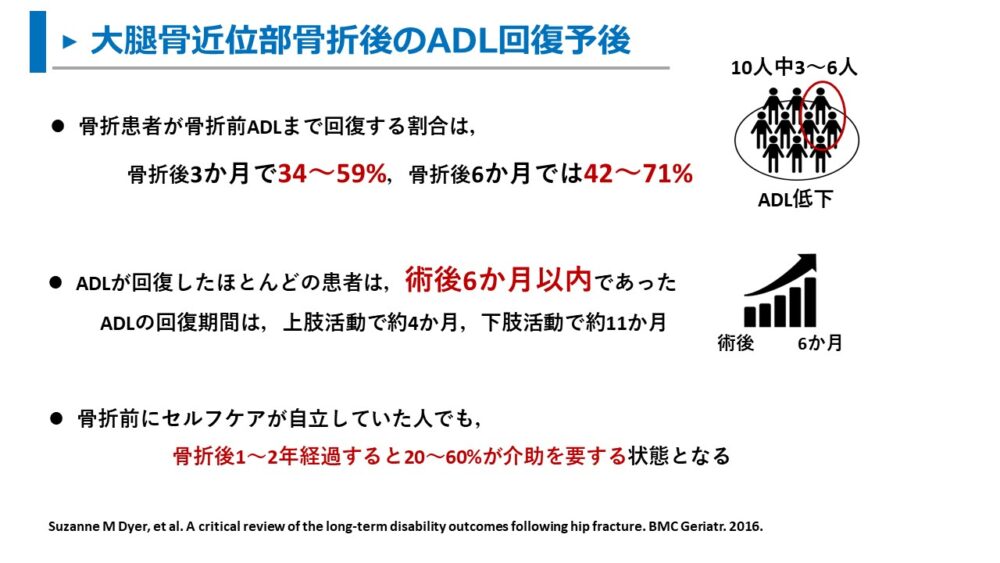

ADL能力が骨折前まで回復できる人は40~60%

ADL能力が骨折前レベルまで回復する割合は、骨折後6か月で42~71%。

つまり、10人に3~6人がADL能力が低下しているということです。

6か月というと、退院はもちろん、退院後のフォローアップも終了する時期の場合があります。

ADL能力が低いままなのに、退院後のフォローが終了してしまう可能性があると思うと、少し怖いですね。

ADL能力の回復は長期的に経過をみていく必要があるということです。

ADL能力は骨折後6か月に集中して回復する

ADL能力は、骨折後6か月に集中して回復する。

Suzanneらのレビューより、

ADL能力が骨折前レベルまで回復した患者のほとんどが、骨折後6か月以内に回復していたといくつか報告があります。

ADL能力は歩行能力と同様に、6か月に集中して回復する可能性が示されています。

ただし、ADL能力は、身体機能だけでなく、動作方法の理解や補助具の使用などにより大きく異なるので、一概には言えないと思います。

ADL能力の回復期間については、上肢活動は約4か月、下肢活動は約11か月という報告もあります。

歩行能力でも同じことを言いましたが、「6か月を過ぎたら回復しない!」というわけではなく、

ADL能力をフォローアップする時の一つの目安として、骨折後6という期間を知っておくと良いと思います。

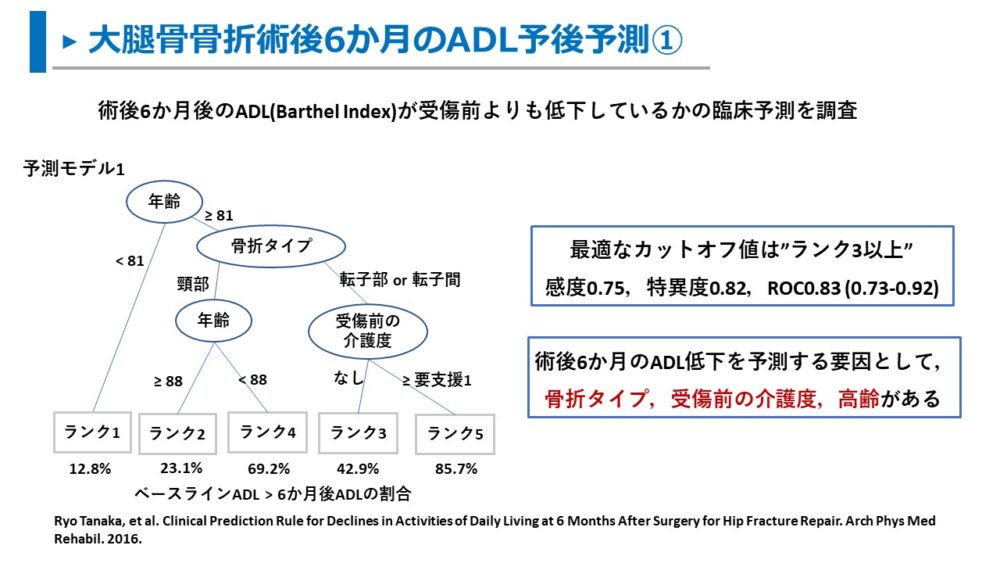

日本の研究でTanakaらは、大腿骨近位部骨折術後6か月のADL予後予測について報告しています。

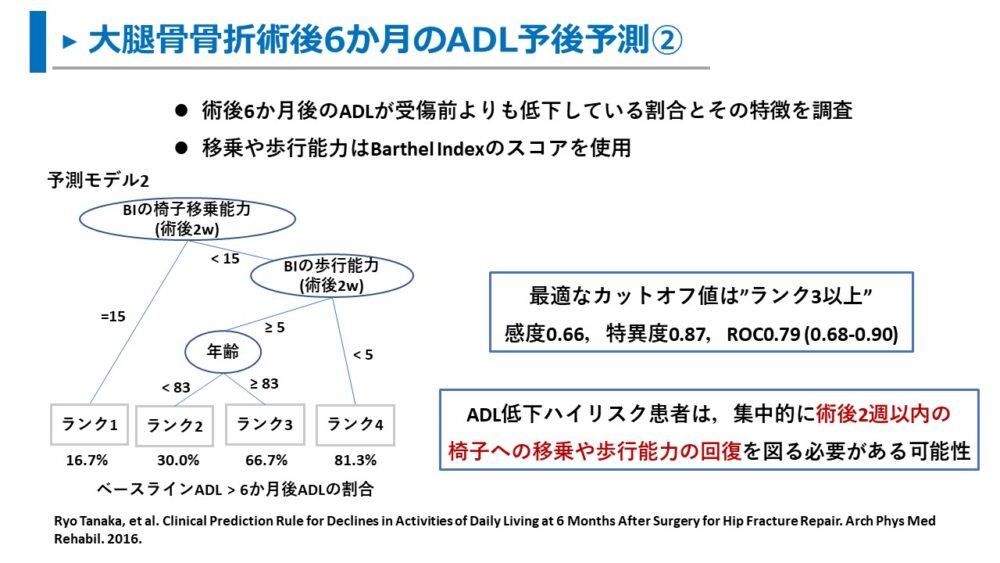

結論として、術後6か月でのADL能力低下を予測するモデルを2つ明らかにしています。

モデル1では、骨折タイプ(大腿骨頸部or転子部、転子間)、受傷前の介護(ありorなし)、高齢の3項目が6か月後のADL能力低下を予測する因子でした。

モデル2では、術後2週間での移乗能力(Barthel Index15点or15点未満)、歩行能力(Barthel Index5点以上or5点未満)、高齢の3項目が6か月後のADL能力低下を予測する因子でした。

モデル1は介入前の情報、モデル2は術後2週間時点でのリハ評価から予測することができます。

Tanakaらは介入前にモデル1でADL能力低下のリスクを評価し、

ハイリスク患者と判断された場合には、術後2週間以内に移乗や歩行能力を集中的に向上を図る必要がある述べています。

術後2週間以内の移動能力を向上させることは、6か月後のADL能力低下を予防することに繋がっているということですね。

術後の移動能力は活動量と関わるため、重要なことは既に知られていますが、

6か月という長期予後にも関わるのであればより重要性は高いことがわかります。

逆に、術後2週の時点で、思うように移乗や歩行能力が改善しない場合は、

退院後のフォローアップも早期から検討しておくとよいかもしれませんね。

まとめ

- 骨折側の膝伸展筋力は、非骨折側の40~50%しかない

- 歩行能力は骨折後6か月に集中して回復する

- 歩行能力が骨折前レベルまで回復する人の割合は、骨折後1年以内で40~60%

- ADL能力は骨折後6か月に集中して回復する

- ADL能力が骨折前レベルまで回復する割合は、骨折後6か月で42~71%

- 6か月後のADL能力低下はモデル1とモデル2により予測できる可能性が報告

- モデル1:骨折タイプ(大腿骨頸部or転子部、転子間)、受傷前の介護(ありorなし)、高齢

- モデル2:術後2週間での移乗能力(BI5点or15点未満)、歩行能力(BI5点以上or5点未満)、高齢

コメント