歩行って、動きが早くてついていけない。

どこに注目したよいか、わからない。

歩行観察って難しい!

理学療法士の大きな課題として、歩行観察・歩行分析があります。

特に学生さんや新人さんは経験や知識が少ないこともあり、苦手意識を持っている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、歩行観察を簡単にするために、歩行周期をざっくり分割する考え方、歩行観察でみるポイント、異常歩行と原因について解説します。

結論は以下の通りです。

最初は立脚期のみに着目して、立脚期を前・中・後期の3つに分けてみる

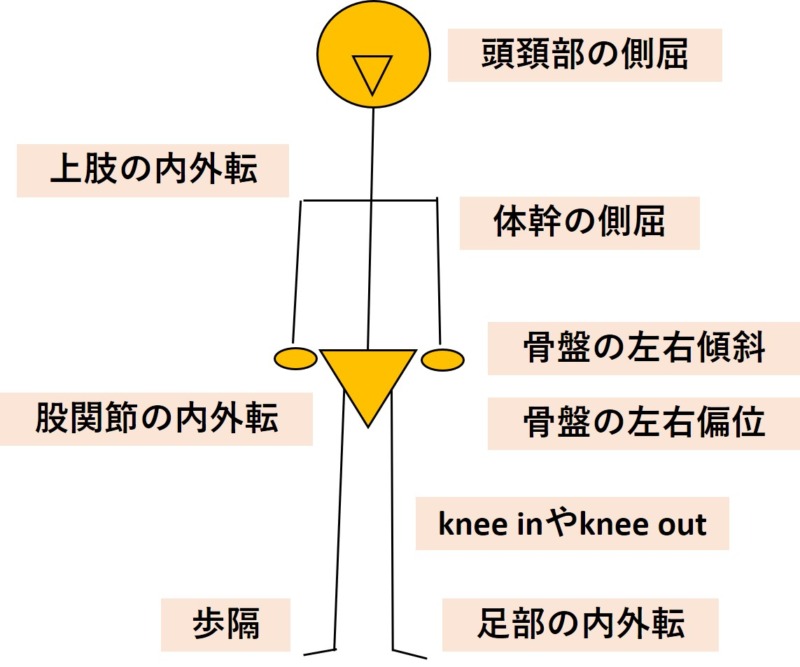

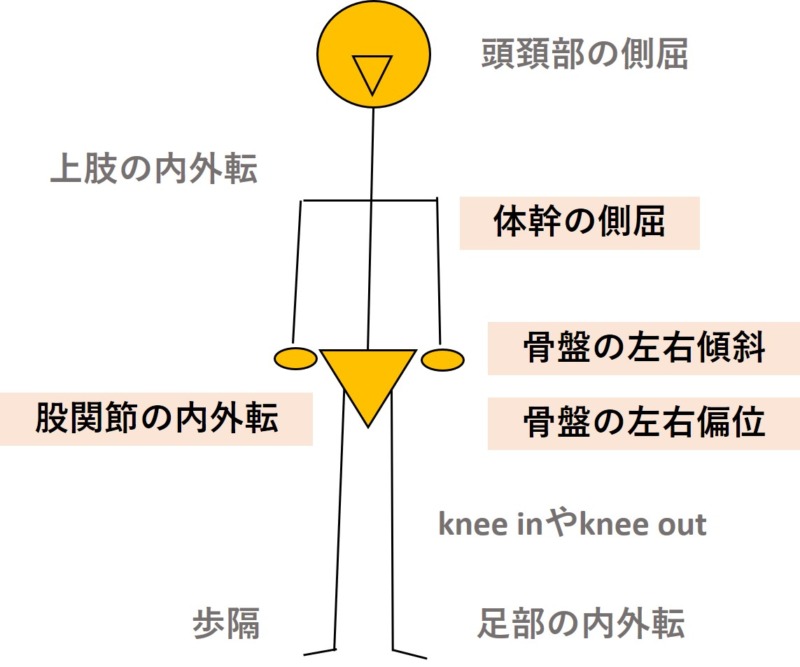

前額面として、頭部・上肢・体幹・骨盤・股関節・膝関節・足関節が横に動いているか、傾いているかを見る

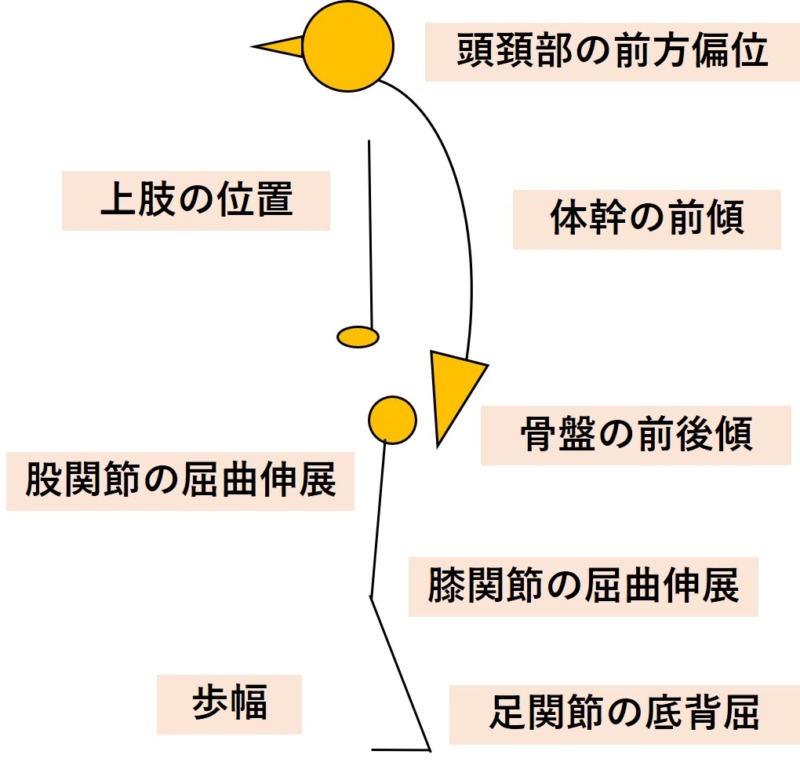

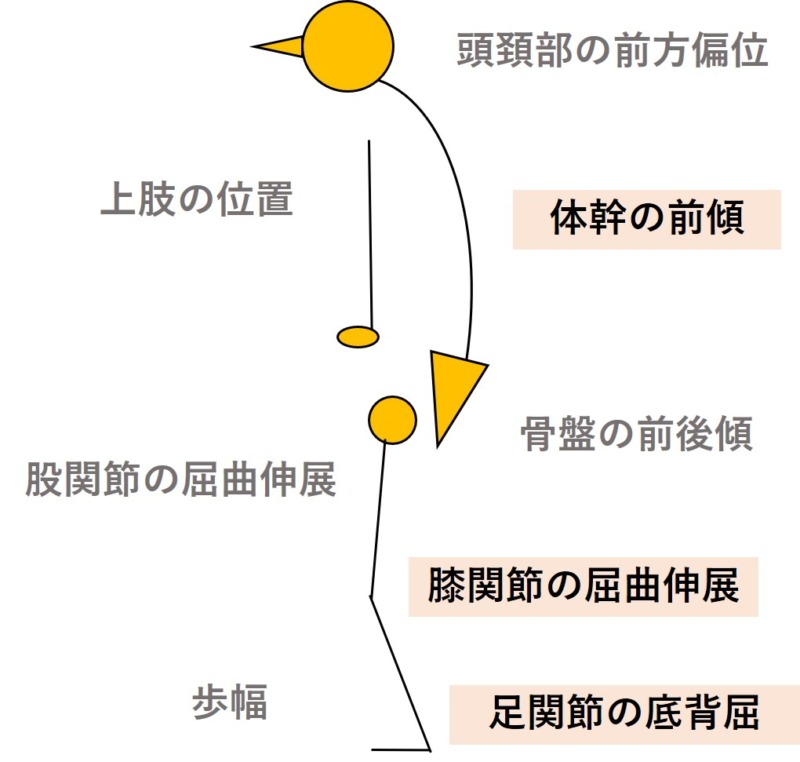

矢状面として、頭部・上肢・体幹・骨盤・股関節・膝関節・足関節が前後に動いているかを見る

歩行観察を簡略化するために、個人的な解釈も多分に含まれますが、なにかの参考になれば幸いです。

- 立脚相の簡単な考え方がわかる

- 歩行観察のポイントがわかる

- 異常歩行と原因の知識がつく

歩行観察・歩行分析の記載方法や異常歩行の具体例については別記事でもまとめています。

椅子からの立ち上がり動作については別記事にて解説しています。

歩行周期立脚相の簡単な考え方

ここでは、歩行周期の立脚相を簡単にみる考え方を紹介します。

歩行観察に慣れないうちは、立脚相だけに着目するという考え方です。

結論は以下のようになります。

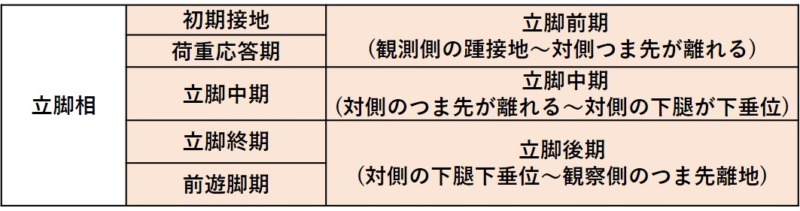

立脚相をIC~LRを立脚前期,MTsを立脚中期,TSt~PSwを立脚後期の3つに分ける

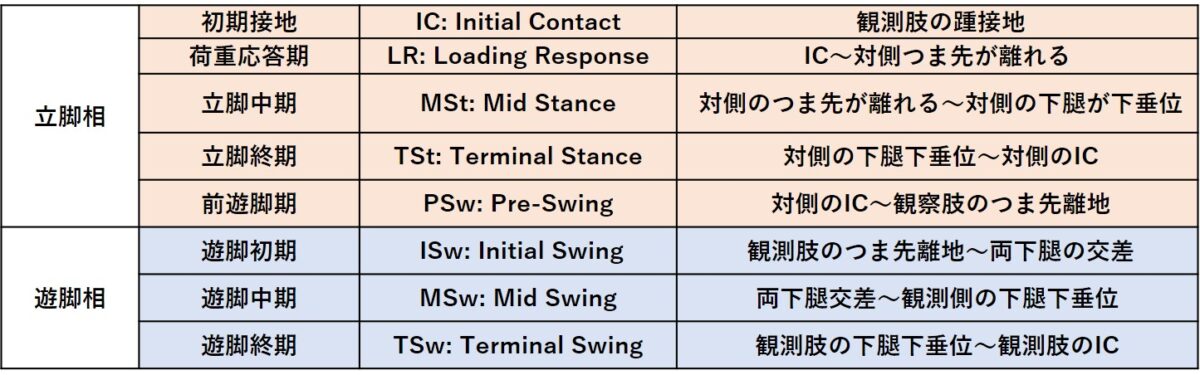

歩行周期を立脚相5項目、遊脚相3項目に分ける方法があります。

これは立脚相を基準に”動作の瞬間”を表現しているため、動作のイメージがしやすいのが特徴です。

30代過ぎのセラピストが授業で学んだのは、この歩行周期だと思います。

ただし、この方法は立脚相と遊脚相の表現に統一性がなく、世界的には一般的ではないようです。

世界基準で広く使われている歩行周期は“ランチョ・ロス・アミーゴ方式”であり、日本もこちらに移行していますね。

ランチョ・ロス・アミーゴ方式は、区間で表現されており、立脚相も遊脚相も統一性があることが特徴です。

時間的な動きをみれるのですが、全体の動作を把握する必要があります。

個人的には、観測肢に対して反対側が歩行周期の基準となってることが、難しくなっている要因かと思います。

そこで歩行観察に慣れるまでは、歩行周期を簡単にしてみましょう。

これは、僕が学生時代にバイザーの先生に教えてもらった方法なのですが、5相ある立脚相を3相に分けてしまうという方法です。

立脚相をIC~LRを立脚前期、MTsを立脚中期、TSt~PSwを立脚後期の3つに分けます。

立脚後期TStは比較的観察時しやすいので、観察できた事象が立脚後期TStの前か後かを観察しましょう。

これにより、どの時点での動作か把握しやすくなり、大まかな整理がしやすくなります。

歩行観察のポイント

ここでは、歩行観察・歩行分析をする際に、具体的にみる部位と運動方向を解説します。

まずは前額面上での観察ポイントですが、たくさんあるように見えますが、

ざっくりいうと、

頭頚部・上肢・体幹・骨盤・股関節・膝関節・足関節が横に動いているか、傾いているかを見るだけです。

矢状面上での観察ポイントは、

頭頚部・上肢・体幹・骨盤・股関節・膝関節・足関節が前後に動いているかを見るだけです。

もし7箇所で多いようなら、最初は3つくらいに絞っても良いです。

歩行観察のポイントを絞る際には、評価を誤る可能性があり注意が必要です。

ただし、評価が難しいと感じる時は、自分が見やすい所から検討しても良いかなと思います.

一番困る状態は「違和感や左右差を見つからない→問題なし!」と考えてしまう事です。

言葉にできなくても良いので、まずは全違和感を見つける練習をしましょう。

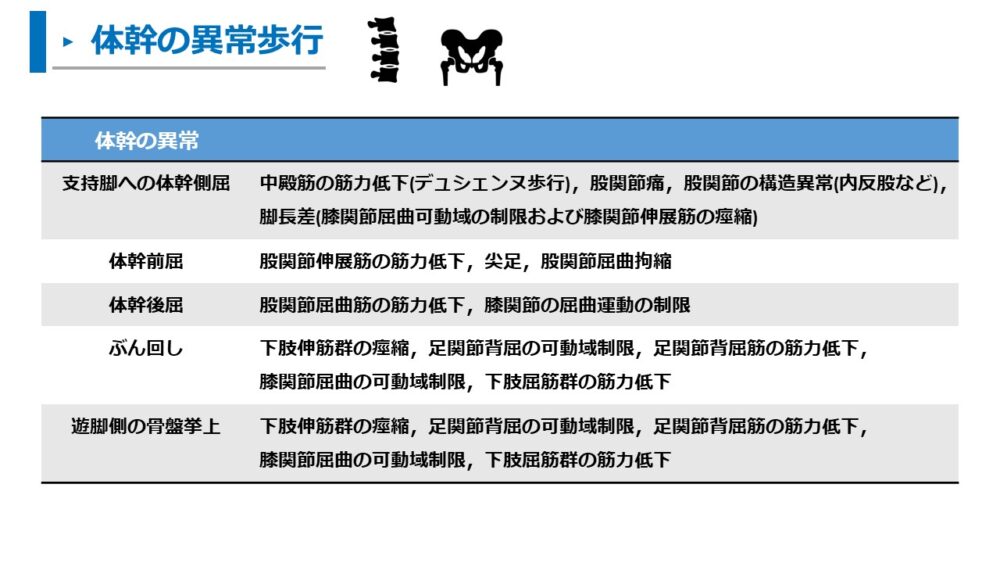

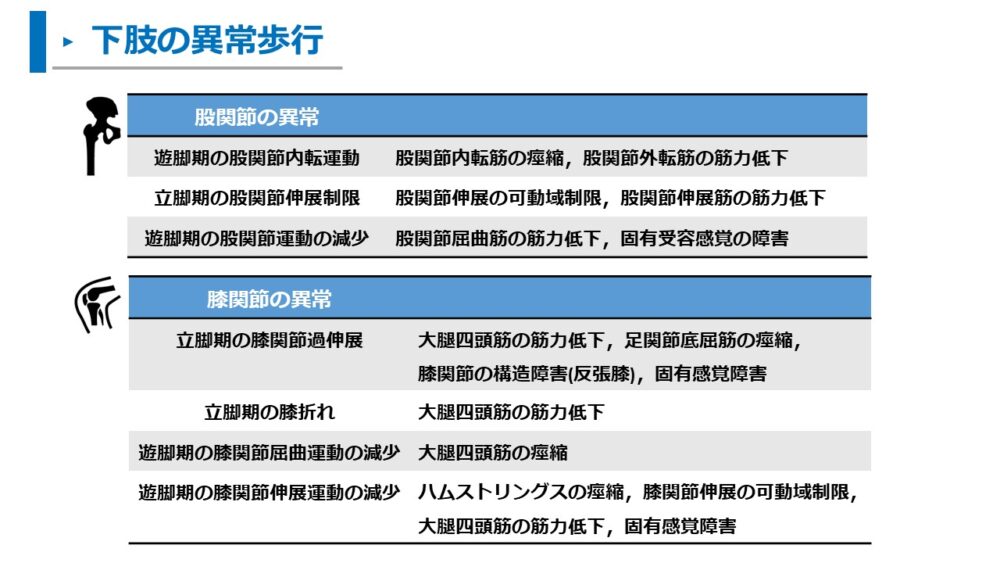

異常歩行と原因

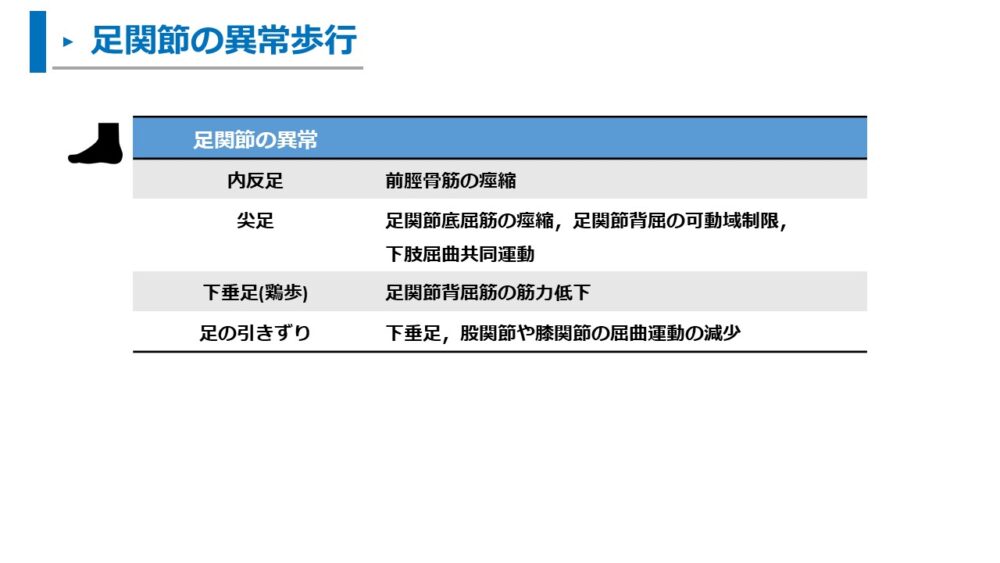

ここでは、異常歩行とその原因について解説します。

異常歩行と原因は以下の通りです。

歩行観察を簡単にする方法として、事前に疾患や異常歩行に関する知識をつけて”歩行を予測する”ことが重要です。

例えば、歩行観察の前に、ROM評価で足関節の背屈可動域制限がわかっていたとします。

足関節の背屈制限により初期接地ICでの足背屈運動は少ないのでは?

立脚後期TSt~前遊脚期PSwで足背屈運動を別の方法で代償するのでは?

など事前に歩行を予測しておきます。

事前に予測することで歩行観察・歩行分析の精度が高くなります。

評価から事前に予測することは難しいですが、以下を繰り返すことで歩行観察や統合と解釈の能力が磨かれます。

評価から予測→実際に観察→予測と異なったか評価

評価能力を磨くためにも、いきなり歩行観察を行わず、自分なりの予測を立ててみてください。

まとめ

- 立脚相を3相に分けて簡単に考える方法もあり

- 観察の部位は絞ってもよいけど,全体を見ることも忘れない

- 歩行観察は事前準備が大切

参考資料

- 基礎運動学第6版,中村隆一,斎藤宏,長崎浩 著.

- 動作分析臨床活用講座バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践.編集 石井慎一郎.

- 運動学テキスト,細田多穂 監修.

- 日本義歯装具学会誌,2012,江原義弘,歩行分析の基礎-正常歩行と異常歩行-

- 運動生理,1993,丸山仁司,運動分析-歩行分析を中心に-

コメント