セラピストが実践しやすい低栄養スクリーニングの続きです。

前回の記事はこちらから。

今回は僕が重要だと考える、低栄養患者さんをみつけたら実践することを3つ紹介します。

その内容は、

- 他職種と現状確認と方針の共有をする

- リハビリが低栄養を加速していないか確認する

- 定期的なモニタリングをする

です。

リハビリでは、直接食事を変更したり、摂取するエネルギーを変えたりはできませんが、

栄養状態を把握し、それに合ったリハビリプログラムを立てることが重要です。

低栄養患者さんにリハビリする際の注意点や考え方がわかる

他職種と情報確認と方針の共有をする

低栄養の評価後、最初に行うことは、栄養士や看護師、可能なら担当医師らと現状の確認をすることです。

具体的には、

- 低栄養のリスクがある患者さんとみなしているか

- 食事量や形態はどうしているか

- 食事摂取量はどうか

- 経管栄養や静脈栄養はどうしているか

を確認します。

栄養管理はチームでのアプローチです。

他のスタッフも低栄養のリスクがあると捉えているか、現在、食事に対してアプローチをしているかを知ることが大切になります。

リハビリだけで考えることは、独りよがりなアプローチになる危険があります。

また、栄養士さんからの提供量や食事形態の話、看護師さんからの食事中の様子や摂取量の話を聞くのも、重要だと思います。

「麻痺があって食べる時、姿勢が悪い。」、「手が動かしずらそうで、食事に時間がかかる。」など、リハビリ時には気が付きにくい情報を得られることも多いです。

現在の状態確認ができたら、今後の方針を共有します。

現在の状態確認をしたら、今後、食事や栄養に関して変更するか(もしくは変更した方がよいか)を話します。

これは、栄養士や看護師よりも担当医の判断が大きく関わるので、カンファレンスなどで取り上げることもあります。

栄養アプローチの方針は治療やリハビリプログラムにも大きく関わります。

これに関しては次で解説しますが、

例えば、

低栄養状態の人に栄養アプローチをして摂取エネルギーを増やす方針なら、栄養状態の改善に伴い活動量やADLを上げていけるかもしれません。

逆に、低栄養状態の人でも、少し経過を観察する方針なら、リハビリ時の負荷量を上げるよりも廃用予防レベルの負荷でプログラムを検討した方がよいかもしれません。

食事や栄養の変更は、治療方針やリハビリプログラムに影響するので確認が必要です。

リハビリが低栄養を加速していないか確認する

低栄養リスクのある患者で必要なことは、

リハビリによって低栄養状態を悪化させないか確認すること。

つまり、エネルギー摂取量とエネルギー消費量のバランス(エネルギーバランス)をみることです。

リハビリの実施により、リハビリ時間内の運動に加え、ADL能力の向上に伴い活動量も増加します。

通常なら患者さんの活動量が上がるのは嬉しいことですが、

消費エネルギーが増加するため、摂取エネルギーが消費エネルギーよりも大きくなると、低栄養状態を加速させる可能性があります。

エネルギー消費量>エネルギー摂取量の状態では、運動によって筋肉の分解が促進し筋肉量を減少させるリスクがあります。

低栄養状態では、筋肉量の増加を目的としたトレーニングは禁忌です。

よって、エネルギーバランスを把握する必要があります。

エネルギー摂取量とエネルギー消費量の把握

エネルギー摂取量は

エネルギー摂取量(kcal)=経口摂取量(kcal)+経管栄養(kcal)+静脈栄養(kcal)

の式で算出できます。

経口摂取量、経管栄養、静脈栄養はそれぞれカルテ上で確認できると思います。

ただし、経口摂取量は提供量をすべて食べた時のkcalなので、実際に食事の何割くらい食べているかを踏まえる必要があります。

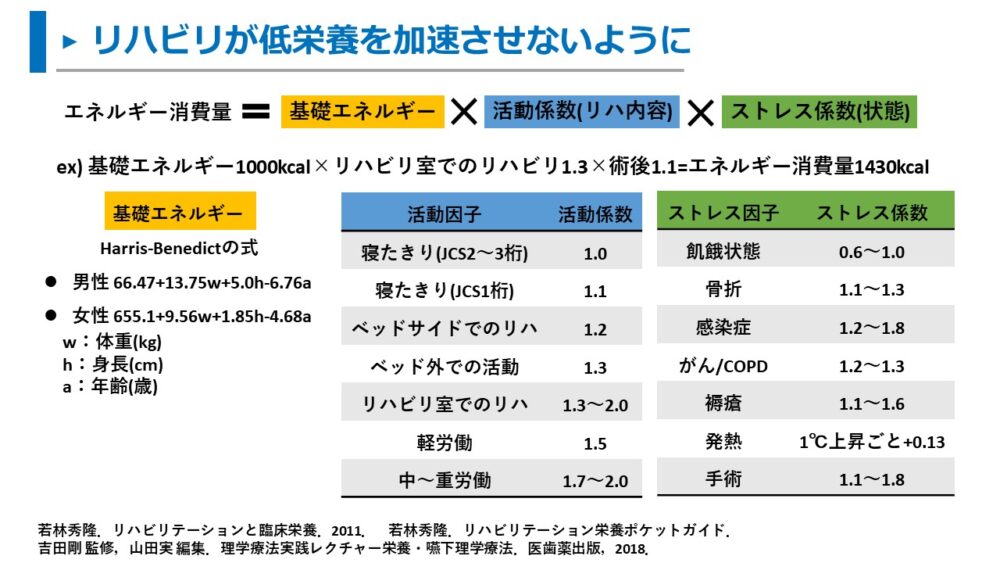

エネルギー消費量は、基礎エネルギー(kcal)×活動係数×説明係数です。

- 基礎エネルギー:Harris-Benedictの計算式によって算出することが一般的(細かい式は図を参照)。

- 活動係数:患者さんの活動内容によって変化し、活動量が多いほど係数は高い(具体例は図を参照)。

- ストレス係数:患者さんの状態によって変化し、炎症性疾患など継続的にエネルギーを消費するほど係数は高い(具体例は図を参照)。

特に、活動係数とストレス係数は重要です。

エネルギー摂取量が少なく、“エネルギーバランス”がマイナスの場合は、体重減少や低栄養悪化を加速する可能性があります。

活動係数を参考に、リハビリプログラムを検討する必要があるかもしれません。

低栄養状態のリハビリプログラムの検討

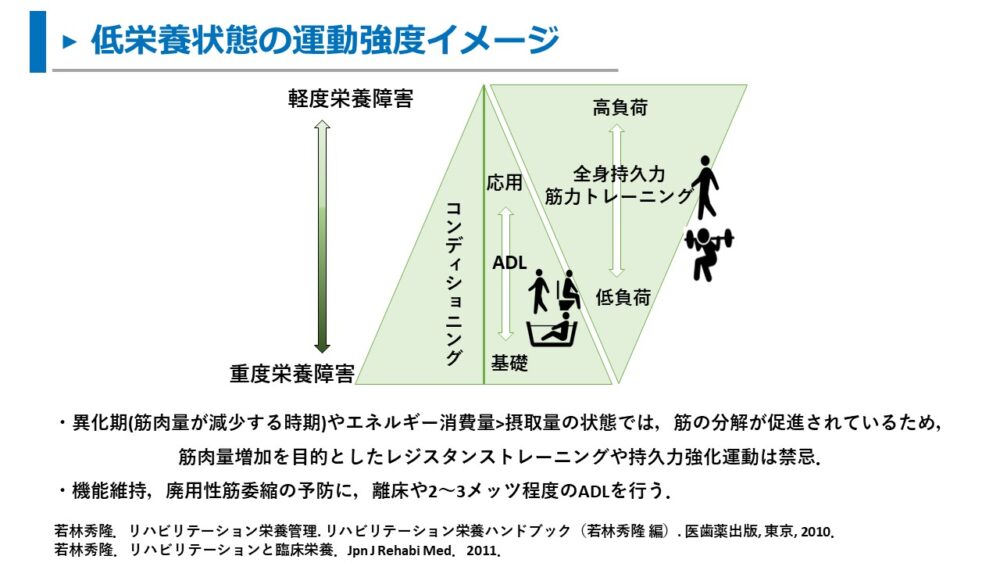

低栄養状態では、活動係数を参考に負荷量を抑える必要があります。

これは、エネルギー消費量>摂取エネルギー量の低栄養状態や術後などの異化期では、筋肉量が減少しやすい状態だからです。

具体的には、筋力強化練習や持久力強化練習よりも、コンディショニングや基礎的なADL練習を中心に選択します。

筋肉量の増加を目的とした高負荷のレジスタンストレーニングや持久力強化練習は禁忌となります。

栄養状態が重症であるほど、負荷量を抑えたプログラムを検討しましょう。

低栄養状態や異化期の運動プログラムは、

身体機能やADLの機能維持と廃用性筋委縮の予防を目的に、可能な範囲での離床や軽負荷(2~3メッツ程度)のADLレベルにとどめます。

活動量やADLが上がっているときほど、積極的に運動を進めたくなりますが、

エネルギーバランスがマイナスに傾いていないかを確認するようにしましょう。

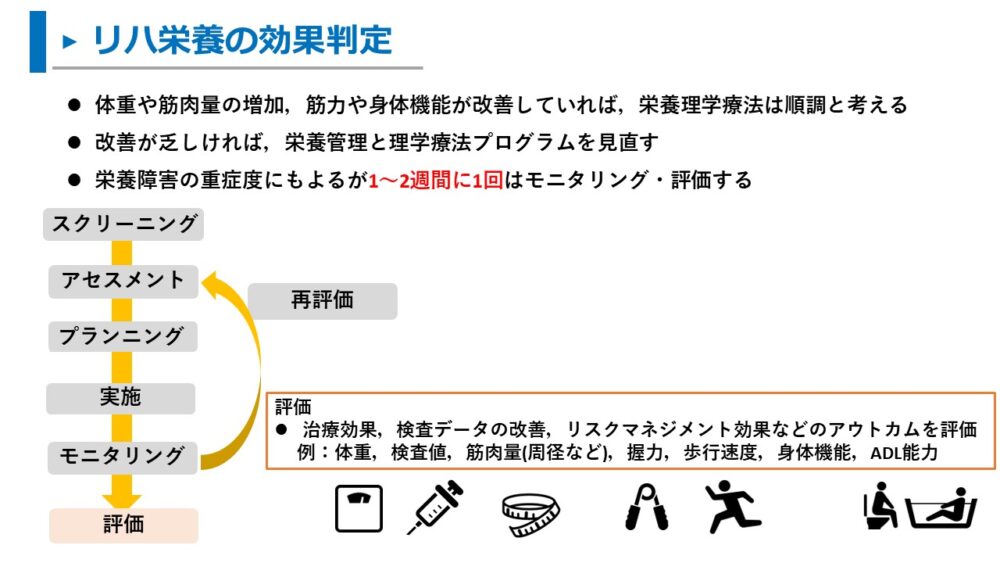

定期的なモニタリングをする

3つめに行うことは、定期的なモニタリングです。

- 低栄養のリスクがある場合

- 栄養アプローチを実施している場合

- リハビリプログラムを変更した場合

上記の場合には、定期的に栄養状態や身体機能を評価して経過が良好なのか、悪化しているのかを検討する必要があります。

栄養状態や身体機能面の改善がみられる場合、栄養アプローチやリハビリアプローチがうまくいっていると考えられます。

逆に、改善がみられない場合は、栄養アプローチやリハビリアプローチの見直しをする必要があると判断します。

評価を行うタイミングは、1~2週間に1回程度です。

ただし、重度の低栄養状態や急激な機能低下を認めた場合は、頻繁に評価をなった方がよいです。

評価項目は、病態の変化、体重、検査データ、筋肉量、身体機能、ADL能力など。

簡単なスクリーニングについては、別の記事で紹介いるのでご興味があればこちらも。

ただし、周径や筋肉量、検査データは反映されるまでに時間がかかることも多いので、すぐに結果がでないことを踏まえる必要があります。

評価項目として、特に重要なものはADL能力だと思います。

ADLやQOLの改善が得られなければリハ効果があったとは言えない。そのため、リハの効果判定には特にADL評価が重要。

吉田剛 監修,山田実 編集.理学療法実践レクチャー栄養・嚥下理学療法.医歯薬出版,2018.

開登志,他.リハビリテーションにおける栄養管理の効果判定.日本静脈経腸栄養学会.2011.

と述べられており、ADL評価が重要であることがわかります。

個人的には、ADL評価はBarthel IndexやFIMなどのスコアだけでなく、

例えば「トイレ動作時の疲れが減った」、「車椅子の移乗動作がスムーズになった。」などの、定量化できないADL能力の変化をみることも大切だと思います。

モニタリングは、栄養に関連する項目だけでなく、身体機能やADLに着目することも知っておきましょう。

まとめ

- 現在の栄養状態やアプローチの状況を他職種と共有する

- エネルギー摂取量と消費量の差である、エネルギーバランスをチェックする

- エネルギーバランスがマイナスの時、低栄養を加速させないように、活動係数や運動負荷量を調整する

- モニタリングは1~2週間に1回程度、低栄養の重症度に応じて評価する

- 評価項目として、特にADLの評価は重要

コメント