「リハ栄養」という言葉も広く使われるようになり、リハビリにとって栄養状態の評価も重要なポイントになっていますね。

特に低栄養状態はリハビリを進めるにあたって、重大な阻害因子なので抑えておく必要があります。

しかし、

栄養はどうやって評価したらよいの?

評価に時間がかかるのは大変。

短時間で評価したい。

こんな話を聞きます。

そんな方に向けて、この記事では

セラピストが超簡単に実施できる栄養スクリーニングを5つ紹介します。

結論として、以下を活用しましょう。

- 問診(MST)

- 視診と触診(筋委縮)

- 病歴

- 下腿最大周径

- 血液検査アルブミン(Alb)

これらの評価は時間がかからず、簡便なことがメリットです。

忙しい診療にも役立つ評価だと思います。

ただし、あくまでもスクリーニングのため単一の評価だけで判断しないように注意しましょう。

こちらでは低栄養リスク患者をみつけた後にやることを紹介しています。

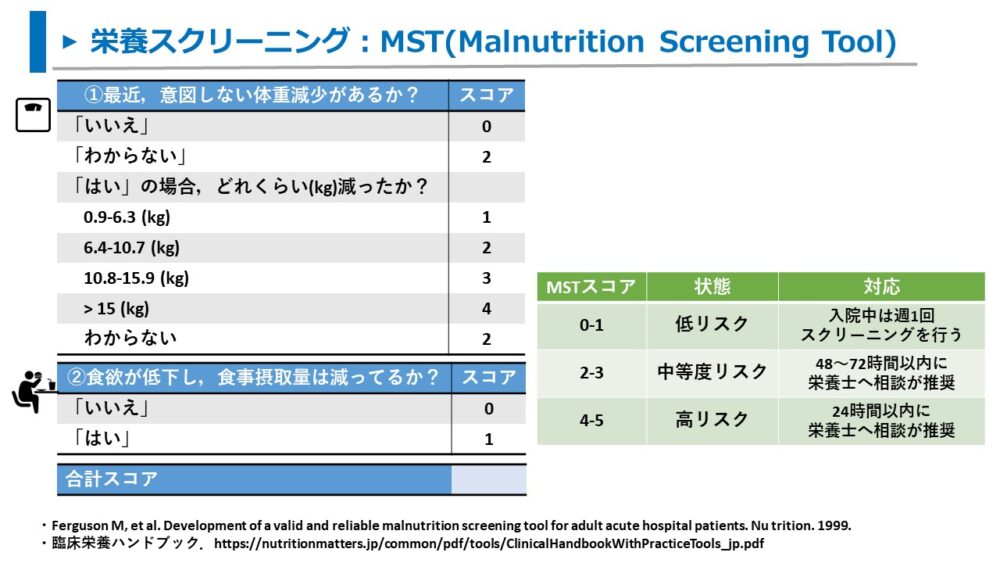

問診 MST: malnutrition Screening Tool

問診の中でも、栄養状態を評価するツールはいくつかあります。

その中でも、

MST: malnutrition Screening Tool

は超簡単で臨床向けです。

MSTは体重測定すら必要とせず、食欲と体重減少に関する問診で完結します。

世界中の医療現場で使用されている実践ツールとして有名です。

- 「最近、意図しない体重の減少はありましたか?」

- 「食欲が落ちて、食べる量は減っていますか?」

患者さんとの会話のなかで、体重や食欲についても聞くようにしましょう。

時間もかからず、スコアリングも簡単。

しかも、スコアから状態や対応の目安まで分かりやすいです。

MSTは信頼性も報告されています。

2016年にMarshallらは、リハビリ施設に入院している高齢者において、

MSTは感度80.8%、特異度67.7%で栄養失調を検出できる

と報告しています1)。

リハビリを実施している高齢者に対して、高い感度と特異度は栄養スクリーニングに適しています。

入院する前から体重は減ってました?

病院のご飯は口に合ってます?最近は食欲あります?

なにげない会話の中で聞いてみるとよいですね。

MSTには注意点もあります!

質問の内容を理解して回答する必要があるので、

急性期や重症度の高い患者さんで意識レベルの低下や認知機能が低下している患者さんの場合は使用が難しいこともあります。

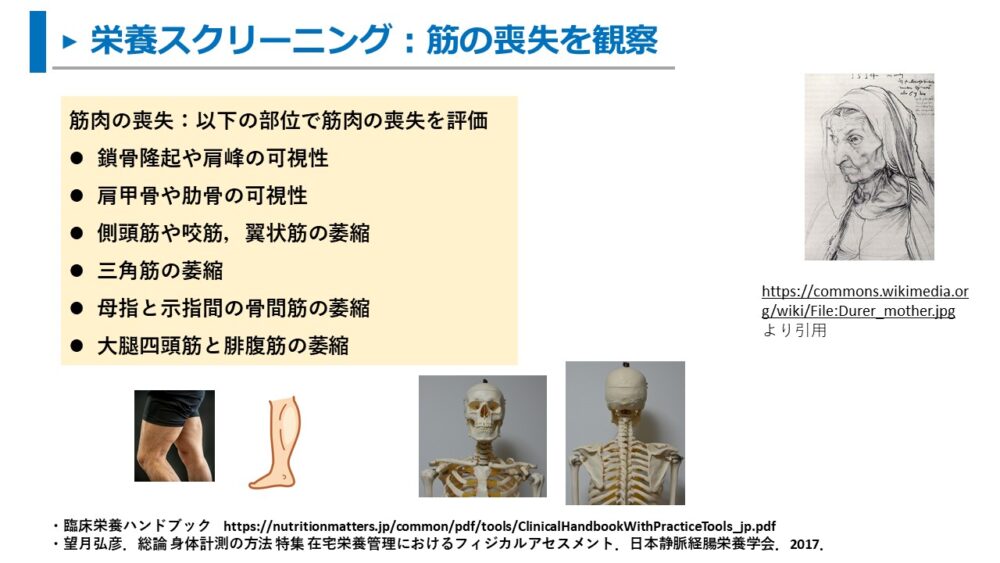

視診と触診でみる筋委縮

視診・触診はリハビリにおいて重要なアセスメントですが、栄養スクリーニングにおいても重要!

栄養スクリーニングでは、「筋委縮があるか?」、「骨が浮き出ているか?」をチェックします。

視診や触診はポイントを知っておくことで、正確かつ短時間でチェックできる超簡単評価です。

この機会にポイントを押さえておきましょう。

視診・触診のチェックポイントは以下の通りです。

- 鎖骨隆起や肩峰の可視性

- 肩甲骨や肋骨の可視性

- 側頭筋や咬筋、翼状筋の筋委縮

- 三角筋の筋委縮

- 母指と示指間の骨間筋の筋委縮

- 大腿四頭筋と腓腹筋の筋委縮

当てはまる方がいたら、低栄養の可能性を考えた方がよいですね。

資料を調べたのですが、筋委縮の程度を判定する基準は明確に定まっていないようです。

「判断基準があいまい!評価になるの!?」と心配になりそうですが、

視診と触診だけで判断するのではなく、「もしかしたら、低栄養?」と

疑うきっかけになることが重要。

視診・触診は普段からほとんどのセラピスト行っている評価です。

普段の評価にポイントを増やすだけで、評価の範囲が格段に広がります!

是非取り入れてみてください。

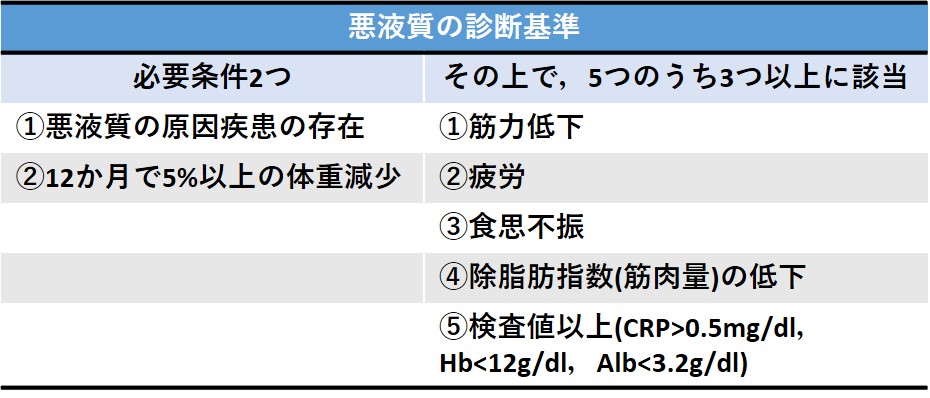

病歴のチェック

患者さんのカルテは見ていると思いますが、

ここで重要な点は、既往歴や併存疾患をチェックすることです。

つまり、病歴を知ることで低栄養のスクリーニングが可能ということです。

カルテをみるだけなら、超簡単ですよね。

低栄養の原因の1つに、”悪液質”というものがあります。

悪液質とは・・・

併存疾患に関連する複雑な代謝症候群で,筋肉の喪失が特徴.脂肪は喪失することもしないこともある.

顕著な臨床的特徴は成人の体重減少(水分管理を除く),小児の成長障害(内分泌疾患を除く)である.食思不振,炎症,インシュリン抵抗性,筋蛋白崩壊の増加がよく関連している.飢餓,加齢に伴う筋肉喪失,うつ病,吸収障害,甲状腺機能亢進症とは異なる.

Evans WJ, et al. Cachexia: a new definition. Clin Nutr 27. 2008.

簡単にいうと、慢性的に微弱な炎症が続いている状態です。

炎症による筋肉の分解とエネルギー不足を補うための筋肉の分解が起こるため、筋委縮+低栄養になります。

悪液質の診断は、以下の通り。

- 慢性疾患や炎症を引き起こす感染症(結核、AIDSなど)

- がん

- 関節リウマチなどの項原疾患

- 慢性心不全

- 慢性腎不全

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

- 肝不全 など

ここで伝えたいことは、病歴を確認することは大切!

特に、高齢者では、慢性心不全や慢性腎不全、COPDなどがある人は珍しくないです。

「へー、こんな病気になってるんだー。」と流さずに、

「念のため栄養状態も見た方がよいかも。」と考えるきっかけになればと思います。

介入前の段階から低栄養状態を推察できる点で、病歴チェックはかなり重要です。

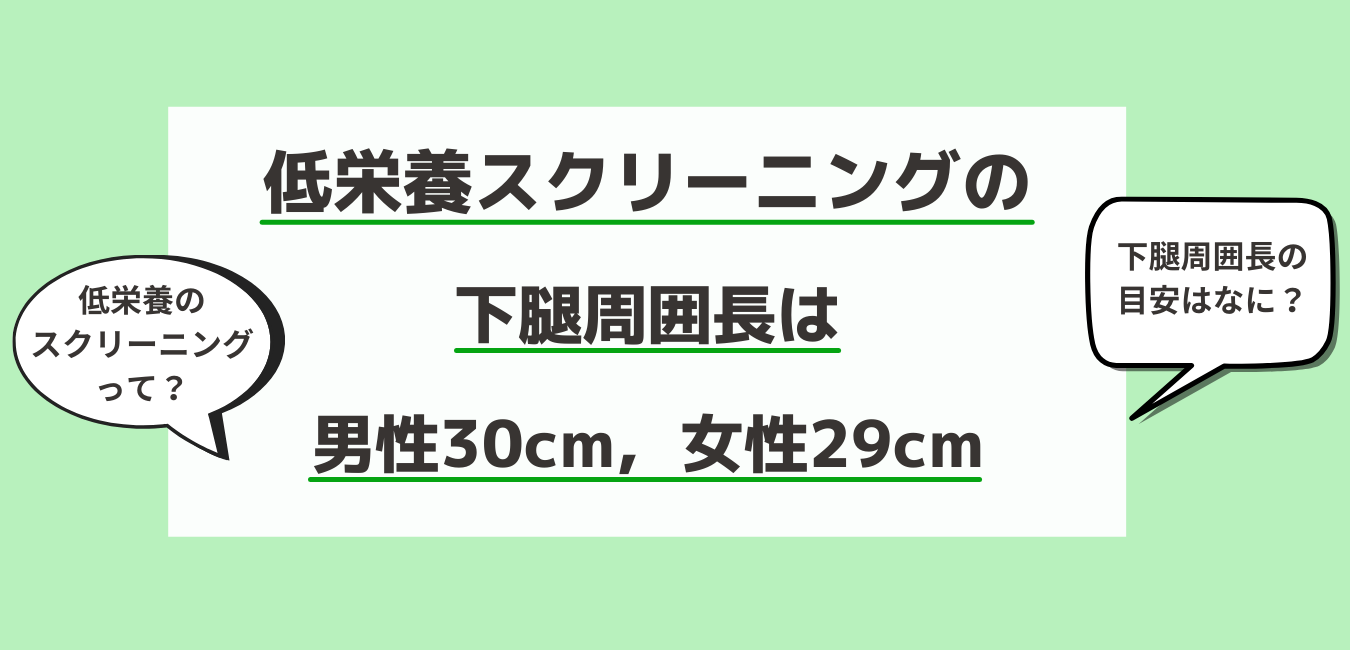

下腿最大周径

四肢周径は栄養評価において重要な評価です。

下腿以外にも上腕などいくつか測定方法が報告されていますが、

今回は下腿最大周径をおススメします。

下腿最大周径は全身の筋肉量とも関連が報告されており、栄養以外のアセスメントにも役立つからです。

下腿周径と筋肉量の関係について、興味があればこちらも。

測定する部位は、下腿の最大膨隆部。非麻痺側もしくは非ope側で測定します。

メジャーがあれば1分もかからない、超簡単な評価です。

低栄養リスクを判定するカットオフ値は、

男性30cm、女性29cm

これよりも足が細い場合は、低栄養のリスクがあるとと考えています。

詳細は別記事にまとめています。

メジャーはポケットに入れて持ち歩くようにしましょう。

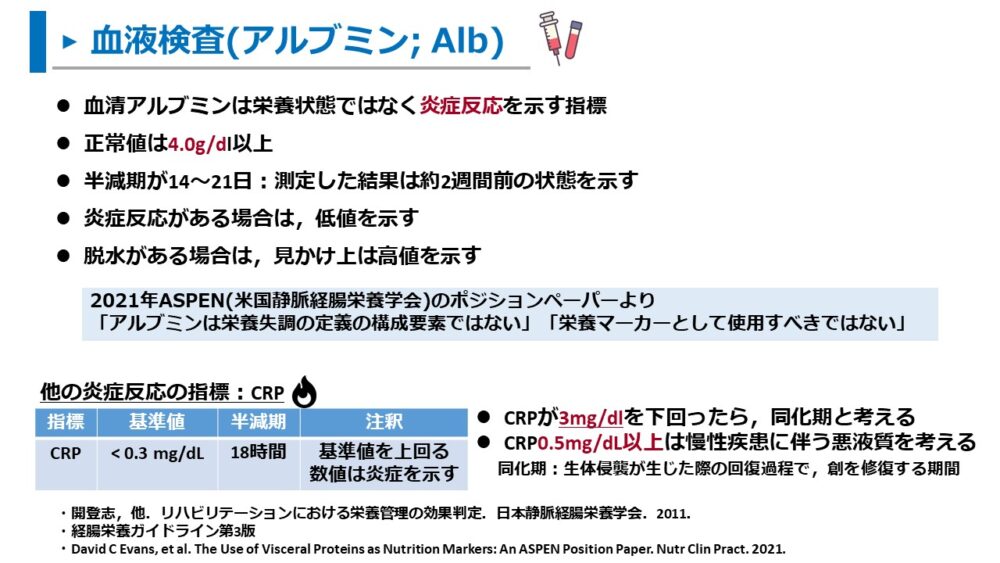

血液検査アルブミン(Alb)

血液検査のデータはセラピストが患者さんの状態把握を行うのに重要な役割があります。

初回リハビリ開始時や介入前にチェックしている人も多いのではないでしょうか。

カルテから情報をチェックするだけなので、介入前にできる超簡単なスクリーニングです。

みる項目は、血液データの”血清アルブミン Alb (g/dL)”

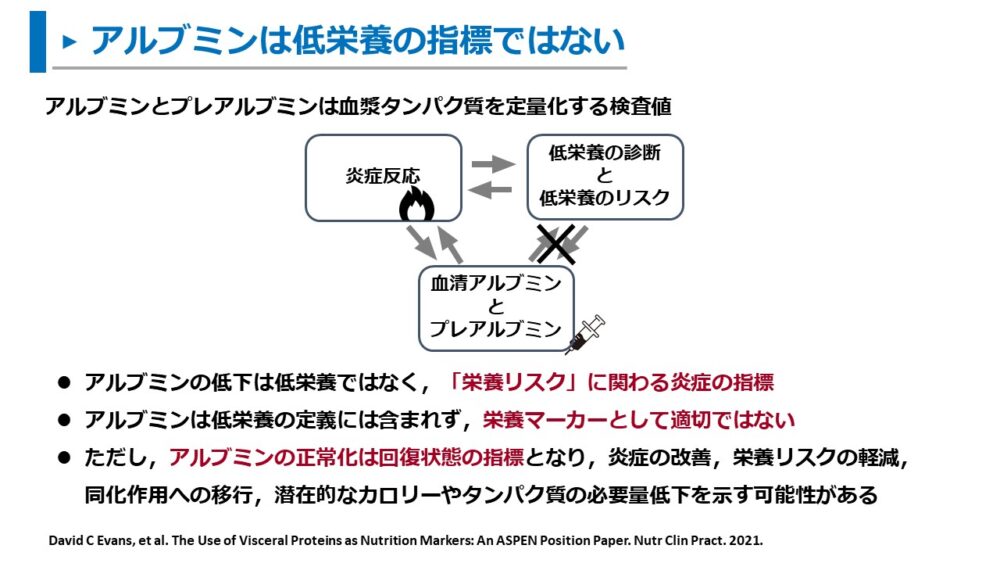

アルブミンは”低栄養の指標”と述べている文献も多くあります。

しかし、2021年ASPEN(米国静脈経腸栄養学会)のポジションペーパーによると

「アルブミンは栄養失調の定義の構成要素ではない、栄養マーカーとして使用すべきではない。」と述べられました。9)

アルブミンは、”炎症反応の指標”であり、

“低栄養を直接反映させるわけではない”ということは知っておいてください。

ただし、炎症状態を通じて、栄養リスクを推察するのに役立ちます。

アルブミンの回復から、全身状態の改善を把握できるため臨床では確認しましょう。

アルブミンにはいくつか注意点もあります。

知らないことで、検査値の解釈を誤ることもあるので抑えておきましょう。

- 半減期が14~21日:約2週間前の栄養状態を反映しているため、短期間の栄養変化をみるのは不向き。

- 低栄養以外の病態でも低値を示す:代表疾患として、ネフローゼ症候群、肝硬変、甲状腺異常症など。

- 炎症反応がありCRPが高い場合は低値を示す:炎症反応により肝臓でのアルブミン合成が抑制され、栄養状態に関係なく、血清アルブミンは低値を示す。

- 脱水があると高値を示す:脱水状態では血液が濃縮し、相対的にアルブミンの割合が増える。栄養状態に関係なく、高値を示す。

アルブミンは解釈する際に注意が必要になります。

検査値だけで判断せず、トータル的な状態把握が重要です。

まとめ

- 問診

- 視診・触診

- 病歴

- 下腿最大周径

- 血液検査アルブミン(Alb)

今回はセラピストが実施できる超簡単な低栄養スクリーニングを紹介しました。

「簡単すぎて、評価の信頼性は大丈夫?」という心配の声もありそうですが、

紹介した評価はあくまでも、スクリーニングです。

「栄養状態が悪いかも!」という発見のきっかけを作るために、知っておくことが大切だと考えています。

リスクを念頭に置いて介入することと、なにも考えずに介入するのでは、なにも起らなかったとしても大きく違います。

もし、今回紹介したスクリーニングで

「低栄養?大丈夫かな?」と思う患者さんを発見したときは、

栄養士さんをはじめ他職種に相談してみてください。(スクリーニングをした後の詳細内容については、また今度まとめる予定です。)

栄養アプローチには多くの職種との連携が必要となります。

今回の内容が日々の臨床で役立てば幸いです。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

参考資料

- Skye Marshall, et al. Nutrition Screening in Geriatric Rehabilitation: Criterion (Concurrent and Predictive) Validity of the Malnutrition Screening Tool and the Mini Nutritional Assessment-Short Form. Observational Study J Acad Nutr Diet. 2016.

- 若林秀隆.リハビリテーションと臨床栄養.Jpn J Rehabi Med.2011.

- 臨床栄養ハンドブック(feed M.E.がだしている臨床栄養ハンドブック2014) https://nutritionmatters.jp/common/pdf/tools/ClinicalHandbookWithPracticeTools_jp.pdf

- 望月弘彦.総論 身体計測の方法 特集 在宅栄養管理におけるフィジカルアセスメント.日本静脈経腸栄養学会.2017.

- Evans WJ, et al. Cachexia: a new definition. Clin Nutr 27. 2008.

- 開登志,他.リハビリテーションにおける栄養管理の効果判定.日本静脈経腸栄養学会.2011.

- 臨床栄養ハンドブック https://nutritionmatters.jp/common/pdf/tools/ClinicalHandbookWithPracticeTools_jp.pdf

- 経腸栄養ガイドライン第3版

- David C Evans, et al. The Use of Visceral Proteins as Nutrition Markers: An ASPEN Position Paper. Nutr Clin Pract. 2021.

コメント